2017年05月31日

ドラゴンフライ再考

こんにちは、ponioでございます。

今回はこれまで何度か取り上げてきました MSR のマルチフューエルストーブ 《 ドラゴンフライ》について再考した迫真のレポ!(どこがじゃ!)をお送りいたします。

例によって本当にお好きな方だけチラ見していってチョーライ。

メーカー内では《GOURMET COOKING stove》 というのがドラゴンフライの立ち位置のようです。つまり大人数に必要な調理用ストーブということです。比較的大きなサイズのフライパンやスキレット、容量の大きなクッカーでの調理に最適な安定したポットサポート(五徳)と微細で正確なフレームコントロール(火力調整)機能を持つ MSR の中では少々特異なストーブです。

マルチフューエルと呼ばれる燃料仕様はホワイトガソリン、灯油、無鉛ガソリン、軽油、ジェット燃料など世界中で何かしら手に入れられるだろう燃料種をパーツの交換で可能にしたものです。しかし、私のドラちゃんは購入から20年近く経ちますがホワイトガソリン以外使ったこともなく、何故ならジェットと呼ばれる燃料の噴出口が固〜〜く固着して外れないからです。

でもね、私的にはホワイトガソリンが一番調子いいと実感しているのでコレをそれ以外の燃料で使うつもりはないのです。使ってもみないのに何故わかる?

それはね、同じ MSR のガソリンストーブである世界的名機!Whisper Lite International で経験済みだからです。

私のWhisper Lite International も始めはもちろんホワイトガソリン用ジェットが取り付けられておりました。ホワイトガソリンではプレヒート時にバーナーを舐めるように結構な赤火が上がりますが本燃焼に移行するのが速く、特別バルブの操作をしなくて美しいブルーのフレームがボボボボ〜と灯ります。皆さんご存知のように灯油だとそうはいきませんね。引火点の大きな違いはデータで理解するよりも実際に使ってみると実感出来ます。ホワイトガソリンのなんと簡単なこと。

だからせっかく調子の良いドラちゃんをわざわざ面倒臭い仕様に変えたくないのです。ただ、ただね、ホワイトガソリンは価格が高い!メーカーによって違うけれどリッター¥1.000以上はするから手軽とは言えまへん。

これコールマンのエコクリーンに1L缶。街のホームセンターでも見かけるお馴染みの缶です。これ普通に買えば¥1.380に消費税かな? Amazonでは900円位から出ているけど ¥2.000以上じゃないと送料がバッチリかかる。上の写真は先週末のデイキャンプに使うため前日に当日配送の送料無料で注文したモノ。注文先はヨ◯バシ写真機でポイントが450円ほどあったので全部つぎ込んでナント!559円!これくらい安いといいんだけどね〜〜。ありえへんか。

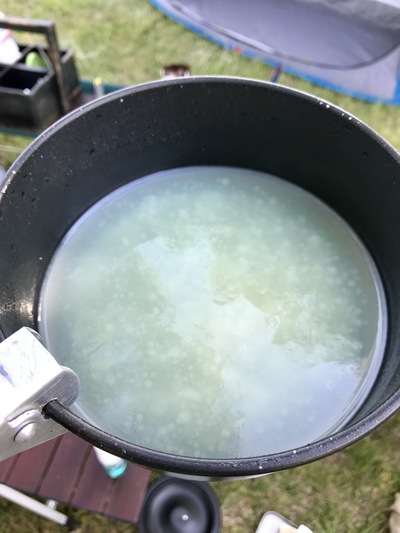

さて上の写真はデイキャンプでフライドポテトを揚げるのにドラゴンフライを使った時のものです。この様に油を温める、熱する、湯を沸かす、炊飯やパーコレーターもドラゴンフライはお手の物です。ズババババー!と最大火力、ボボボボ~とトロ火まで自在にコントロールできるから便利です。 が、、、焼き物はチト苦手というか上手くできないこともあります。

この様に薄いアルミのフライパンなどを使うと中心部分だけ焦げ色がつく。ステンレスだと更に焦げます。これはドラゴンフライの小さなバーナーヘッドと広がりの少ないフレーム(燃焼炎)が原因。更に別の五徳などを介して使うとバーナーヘッドからの距離が広がって局所的なヒートパターンになってしまいます。SOTO の MUKAストーブの様に鍋底でフレームが広がるタイプやウイスパーライトみたいにバーナーヘッドが大きなタイプはこの点大丈夫ですね。ドラゴンフライではバーナーパッドなどでフレームを拡散遠赤してやればマシだと思うが輻射熱による本体側バルブのパッキン劣化が心配アル。

このストーブで焼き物や炒め物するなら分厚い鉄製のフライパンがいい。スキレットとかね。全体的に蓄熱する物なら問題なく使えます。強火でガンガンに予熱しておいてあとは弱火で焼くと上手くいきます。

ホワイトガソリンの他にも灯油や無鉛ガソリンなどの燃料が使えて、大きく広がる五徳と微細なフレームコントロール、組み立てた後のプレヒートの容易さはこのストーブの素晴らしい点。一方で燃焼音の喧しさと小さなヒートパターンはこのストーブの気になる点。(欠点とは言えない)一度組み立ててポンピングまで済ませておけばプレヒートはいたって簡単、だからキャンプ場に着いたらすぐに組み立てておく。消火してもボトルの圧は掛けたままにしておく。夜は雨を用心してひっくり返しておく。翌朝またひっくり返してバルブを捻りプレヒートから点火する。これだけ。お湯を沸かすなら喧しくても最大出力でやる。鍋を煮立てたりスキレットを予熱する時も火力は最大で。あとは中火でもトロ火でもお好きなように。ちょっとその場を離れる時はトロ火にして燃料節約。元気がなくなったかな?と感じたらポンピングする、直ぐに元気を取り戻すだろう。

一台あれば独りでも家族の時も役に立つ MSR の調理用ガソリンストーブは点火と消火を何度も繰り返す状況でも使い易さを実感できる。湯沸かしは得意だけれど焼き物にはちょっと工夫が要る。

ドラゴンフライは万能か?

答えは《工夫しだい》。

これを買って20年近く経つ。旅先でのポンプユニット(旧型)破損を二度経験。新型ポンプに替えてからはこの10年トラブルは無し。インスタントラーメン作るにはホワイトガソリンは高すぎる。だから少し作り甲斐のある料理をこれで作ってみましょう。

ponioでした。

Posted by ponio at

23:33

│Comments(2)

2017年05月30日

Quechua のポップちゃん

ポップちゃん・ポップちゃん・ポップちゃん・・・

Quechua のポップちゃん

Quechua のポップちゃんこと

《 2second 3 XL・AIR 》を車に積んで熊本のキャンプ場へと出掛けたのは先週の土曜日のこと。

シュルっとストラップを伸ばしてボヨンと広げパチパチとバックルを外してエイ!と上手投げするとバザッと音を立てテントが膨らむ。

そのままでは風に飛ばされそうなのでテントの周りを回りペグダウンする。ライン張りは2箇所たけ。

これだけで僕はテントの設営から解放される。

中に入ってみると予想以上に広々としていた。

前後左右のメッシュの窓辺からは梢が風に揺れるのが見えた。青空や木漏れ日をテントの窓からボォーと眺めていると何処からか風がテントの中を渡っていった。

撤収はハッ!ハッ!とペグを抜いてテント内右奥のブルストラップをグイッと引っ張りガサゴソと畳んで重ねパチンパチンとバックルを合わせてウォリャ〜〜!とストラップを引いてドゥリャ〜!と八の字から二つ折りにしてシュルとストラップを回してグイッと引っ張る。ガサガサと丸いケースに入れてジィー!とジッパーを閉じる。

これで僕はテントの撤収から解放される。

丸いディスク状(ディスクは丸や!)になったテントを木に立てかけ椅子に座って一息つく。

今まで撤収の時にこんなに余裕ぶっこいてノンビリ過ごしたことがあっただろうか。いつものテントならまだラインを解いて1つずつ束ねているだろうな、、。それからポールを抜いて畳んでポールバッグになおして、、。

このテント(Quechua)は設営と撤収の時間を大きく短縮してくれただけでなく、気持ちの余裕すら与えてくれた。このテントが日本へ上陸したのが2009年というから今更ながらなのだが、、。

Quechua のポップちゃんほどではないが設営が

超簡単なモンベルのムーンライトからまあまあ簡単なステラリッジ、そして小川キャンパルに鞍替えして設営の手間が増えてしまいましたが代わりに広さを手に入れました。この数年はその設営と撤収の手間もそれが当たり前となっていました。

今ここで Quechua のイージーさを体感した僕はまた従来のテントに戻れるだろうか?と思ってしまう。ましてや娘一家の様な巨大な2ルームなどには間違っても手を出さないであろうとさえ思う。

では、このQuechuaのポップちゃんはこれから先わが家のメインテントになるのだろうか?

わが家のキャンプは正月に始まり春先から初夏あたりまで、夏場は基本的にシーズンオフで朝晩涼しくなる頃から再びシーズンインするパターン。

Quechuaのポップちゃんは通気性が抜群だ。

開けられるところを全て開ければ風が吹き抜ける。だが、開けられる所を全て締め切ってもウォール自体がメッシュになっている部分が4箇所ある。前部は前室入り口のスクリーンを閉じれば良いが、後方と左右のメッシュは塞ぐことができない。フライシートを兼ねた外側のウォールを下ろしても同じである。風を防ぐことができても冷気はメッシュの窓を通して確実に忍び込むだろうね。結露の心配はあまり要らないかもしれないけれど。朝方の冷え込みは厳しいだろうな、、。

、、、、と予測が立つ。

まだたった一度のデイキャンプで、絵に描いたような穏やかな好天の下で、雨天も強風も朝夕の冷え込みも何も経験していない Quechua のポップちゃん。

おそらく次のキャンプもポップちゃんで Go!となるはずだから頑張ってほしいものです。

ponio でした。

続きを読む

Quechua のポップちゃん

Quechua のポップちゃんこと

《 2second 3 XL・AIR 》を車に積んで熊本のキャンプ場へと出掛けたのは先週の土曜日のこと。

シュルっとストラップを伸ばしてボヨンと広げパチパチとバックルを外してエイ!と上手投げするとバザッと音を立てテントが膨らむ。

そのままでは風に飛ばされそうなのでテントの周りを回りペグダウンする。ライン張りは2箇所たけ。

これだけで僕はテントの設営から解放される。

中に入ってみると予想以上に広々としていた。

前後左右のメッシュの窓辺からは梢が風に揺れるのが見えた。青空や木漏れ日をテントの窓からボォーと眺めていると何処からか風がテントの中を渡っていった。

撤収はハッ!ハッ!とペグを抜いてテント内右奥のブルストラップをグイッと引っ張りガサゴソと畳んで重ねパチンパチンとバックルを合わせてウォリャ〜〜!とストラップを引いてドゥリャ〜!と八の字から二つ折りにしてシュルとストラップを回してグイッと引っ張る。ガサガサと丸いケースに入れてジィー!とジッパーを閉じる。

これで僕はテントの撤収から解放される。

丸いディスク状(ディスクは丸や!)になったテントを木に立てかけ椅子に座って一息つく。

今まで撤収の時にこんなに余裕ぶっこいてノンビリ過ごしたことがあっただろうか。いつものテントならまだラインを解いて1つずつ束ねているだろうな、、。それからポールを抜いて畳んでポールバッグになおして、、。

このテント(Quechua)は設営と撤収の時間を大きく短縮してくれただけでなく、気持ちの余裕すら与えてくれた。このテントが日本へ上陸したのが2009年というから今更ながらなのだが、、。

Quechua のポップちゃんほどではないが設営が

超簡単なモンベルのムーンライトからまあまあ簡単なステラリッジ、そして小川キャンパルに鞍替えして設営の手間が増えてしまいましたが代わりに広さを手に入れました。この数年はその設営と撤収の手間もそれが当たり前となっていました。

今ここで Quechua のイージーさを体感した僕はまた従来のテントに戻れるだろうか?と思ってしまう。ましてや娘一家の様な巨大な2ルームなどには間違っても手を出さないであろうとさえ思う。

では、このQuechuaのポップちゃんはこれから先わが家のメインテントになるのだろうか?

わが家のキャンプは正月に始まり春先から初夏あたりまで、夏場は基本的にシーズンオフで朝晩涼しくなる頃から再びシーズンインするパターン。

Quechuaのポップちゃんは通気性が抜群だ。

開けられるところを全て開ければ風が吹き抜ける。だが、開けられる所を全て締め切ってもウォール自体がメッシュになっている部分が4箇所ある。前部は前室入り口のスクリーンを閉じれば良いが、後方と左右のメッシュは塞ぐことができない。フライシートを兼ねた外側のウォールを下ろしても同じである。風を防ぐことができても冷気はメッシュの窓を通して確実に忍び込むだろうね。結露の心配はあまり要らないかもしれないけれど。朝方の冷え込みは厳しいだろうな、、。

、、、、と予測が立つ。

まだたった一度のデイキャンプで、絵に描いたような穏やかな好天の下で、雨天も強風も朝夕の冷え込みも何も経験していない Quechua のポップちゃん。

おそらく次のキャンプもポップちゃんで Go!となるはずだから頑張ってほしいものです。

ponio でした。

続きを読む

2017年05月28日

菊地高原・デイキャンプ

家族行事が日延べとなって一泊キャンプを思いついたのは先週のこと。その後別の行事が飛び入りして予定していたキャンプは一泊から日帰りのデイキャンプへ変更。

あちこち電話して決めたのがデイキャンプの行き先としてはチョット遠い熊本県菊池市にある菊地高原ファミリーキャンプ場でした。ここは2015年9月に一度訪れたことがあり、その時に『また絶対に来よう!』と妻と誓い合った(大袈裟な!)お気に入りのキャンプ場です。

福岡市内から太宰府まで下道をチンタラ走り、太宰府からは九州道をブッ飛ばしやって来ました《菊地高原ファミリーキャンプ場》。奥さんが受け付けを済ませている間にキャンプ場を歩いて回ると小高い段上に大きなテントがひと張り見えました。前回同様ほぼ貸し切り状態です。日差しはたっぷり過ぎるくらいあるのに梢を揺らす五月の風のなんと爽やかなことか!キャンプもデイキャンプも何より《晴れ》が一番ですね!

このキャンプ場の一番の魅力は点在する大小様々な樹木とそれらが作り出す《木陰》ではないでしょうか。この《木陰》は雨の日以外はタープの役目を果たしてくれます。今回も芝は程よく刈られアザミの花が彼方此方に咲いていました。あちこち見渡してどこに腰を据えようかと迷うほど魅力的な《木陰》がいっぱいのフリーサイトです。

[

一番下の段も明るく平坦で木陰もあって良かったのですが、そこから二段上の電源付きサイト(使いませんが)を選んで車を大きな木陰に滑り込ませます。先ずは椅子とテーブルなどを出して二本の巨木の中間にセッティングします。勿論、タープは必要ありません。今回はデイキャンプということで道具はあっさり少なめです。毎回これくらいなら楽なんだけどね〜。

《Quechua の ポップアップテントを張る》

さあ、ここでいよいよ本日の寝床登場。一週間前に届いたばかりの 《 Quechua 2 second 3 XL AIR 》です。

自宅で一度試し張りと収納をやっていますが屋外では初めてです。これは単に新しいテントというだけではなく、わが家にとっては今後のキャンプを左右するかもしれない存在なのです。

設営は同社の広告動画のようにバリ簡単。広げて置くだけ。

向きを決めたらテントの周りを回りながら全部で7箇所をペグダウン。この7箇所の中には左右のフラップアップの為のライン張りも含まれます。マジックテープ留めや吊り下げ、ポールの組み立てなどは一切なし。なんて超カンタンなの!仕上げに奥さんに頼んで中から後部と左右のフライを吊り上げてもらいました。これで完成。そこへ奥さんが長座布団やタオルケットなどを持ち込んで恒例の巣作りを始めます。おやすみなさい。

奥さんが新しいテントで一眠りしている間に私はひとりノンビリぽちぽちと道具を展開していきます。蚤の市で買った《オカモチ》には調味料などを入れておきます。

今日の《熱源》その 1は MSR の ドラゴンフライストーブ。燃料は昨日注文で即日配達されたコールマン・エコクリーンつまりホワイトガソリンです。

今日の《キレモノ》は MORA 860M 。これで調理からウッドカービングまでやれます。

LODGE のスキレット8はパンケーキ用。

魅力的な木陰が俺を呼んでいる!

魅力的な木陰が俺を呼んでいる!

風薫る五月。木陰、木漏れ日、その隙間からのぞく青空。太陽が移動しても日本の木が作り出す木陰は程よく温もりも涼しさも与えてくれる。なんと素晴らスィ〜空間だこと。しみじみ来て良かったと感じ入る也。

さて奥さんが寝ている間に炊事棟で米を研いで水に浸しておきます。鍋は Trangia ツンドラ 2 のノンスティックソースパン。

テーブルの上には《妻のB-6君》をセッティング。

ホームセンターで買ってきたマングローブ炭を並べて着火剤は松ぼっくりと先日のキャンプで見つけたファットウッドを削った木くず。今回は脚を折りたたんでロースタイルに。灰受けの前後の隙間をアルミ板で塞ぎました。B-6君の唯一の欠点はロストルから落ちた灰が前後の大きな隙間から風で飛ばされることです。

一通り昼飯の準備も済ませた頃にゴソゴソとテントを這い出してきた奥さんが陣地からチョコっと離れた所に見つけたアタシの特等席を奪取して『いいね〜』を連発。

《かあちゃん》に特等席を奪取された《とうちゃん》は思い出したように真新しいテントに潜り込む。広いなぁ〜〜風が通るなぁ〜お空も見えるなぁ〜とつくづく好天に恵まれることの素晴らしさと Quechua のポップちゃんに感謝する。

そうこうしている内に時間が経ったのでドラゴンフライを点火して轟音轟かせ炊飯開始。今回、久々にドラゴンフライを選んだのは《妻のB-6君》だけでは熱源の数が足りなかったことと、長々と火の番をしなくて済むこと、そしてガソリンストーブながらポンピングさえしておけば簡単にプレヒートから点火へ移行できることが理由です。ドラゴンフライは同じ MSR のガソリンストーブでも ウイスパーライトよりは点火プロセスが簡単で扱いやすいのです。

B-6君は妻の管轄。火付け盗賊改めない方の出番です。流石に手際よくやってくれます。

本日の昼飯は炊きたてのご飯と冷蔵の餃子、頂き物の春キャベツと新玉ねぎそして豚ロースの生姜焼き風。デイキャンプの飯は簡単に済ますべし。

飯の後はいつもなら珈琲でもとなるのですが、、うちの奥さん『腹いっぱい食ったし、さあ寝るか〜』とQuechua にインして消息を絶ってしまった。

奥さんが二度目の昼寝で行方知れずとなってる間にオレ様はノンビリゆったり、でもダラダラせずに炊事棟で昼飯の洗い物を済ませ、枝打ちされた木の枝を拾ってきてノコで小さく切り分けるなどマイペースで働きます。それが終わって暫く風に吹かれ木陰でまったり過ごした後、ひとり新ジャガの皮を剥きガソリンストーブを点火してフライドポテイト〜を作って食う。ウメ〜なぁ〜〜。

午後3時を回って、いつもなら帰り仕度に取り掛かるところですが今回はテントの撤収が簡単で、更にタープも無く、道具も少なめ、よって撤収開始を午後4時半に決めていました。奥さんが起き出してくる前にB-6君に炭と拾い集めた枝木を加えて火を起こしスキレットでパンケーキを焼いておきます。それが焼きあがった頃、ゴソゴソガサガサと奥さんが冬眠から覚めて Quechua の洞穴から出てまいります。『あーよく寝た!』と草原を下って何処かへ、、戻ってくると小さなボウルにいっぱいのブルーベリー。受け付けでシャキシャキに冷凍されたブルーベリーを200円で買ってきたそうです。それを焼きたてパンケーキにホイップクリームと共にロールして『旨ー!』を連呼しながら食う夫婦。

二度目のフライドポテトも食い終わり、使った油は固めるテンプルを入れて木陰に置いておきます。それが固まる間に満腹夫婦はボチボチと撤収にかかり、今度は奥様が洗い物を担当、とうちゃんは道具の片付けです。

午後4時半頃には椅子を残して全て撤収完了。バタバタと帰らず二人で椅子に腰掛けフルリクライニング。傾きだしたお日様と心地よい風を感じて最後の最後まで今日の良き日を満喫します。午後5時管理人さんに挨拶を終えキャンプ場を後に。このあと九州道と都市高速を乗り継いでジャスト2時間で自宅到着でした。ただ帰りの道が最後まで西日を浴びながらの移動だったのでちょっとグッタリでした。やはり西に出かけて東に帰るのが楽ですね。

菊地高原ファミリーキャンプ場は今回二度目。前回(2年前)の時にした《また来よう!宣言》を果たし今回も素晴らしい好天に恵まれ風薫る五月を木陰で満喫しました。この満足感は季節や天候、キャンプ場の雰囲気などが全て揃った時にはじめて感じられるものなのでしょうね。今回も到着時に既に一泊されていたご家族と後から来られた二組の家族の方のみであの広いフリーサイトを貸し切り同然で楽しませてもらいました。あそこが車や人でいっぱいになる光景はあまり見たくありませんが、、今回もまた《また来るぞー!》宣言して帰ってきました。うちの奥さんは『正月やね!』とか『6月末あたり?』とか既にロックオン状態です。

ponioでした。

2017年05月26日

《気になる道具》キレモノ編

《気になる道具》キレモノ編

わたしの中には《欲しい欲しいノート》なる物がいくつかある。それは本物のノートであったり、iPhone のアプリの中で保存され更新されていたりする。ハッとしてグッときて(古〜い言い回し)リストに加えて、そのうち忘れたかと思うとまた気になり出す。次から次と買えるならいいけれど現実はチビシー!のだ。

今回はそんな私の《欲しい欲しいノート》の中から今もなお気になっている道具、今回は《キレモノ》編。

人の欲しい物なんてどうでもええやん!と思う人はスルーしてちょーよ。

まずはこの方、

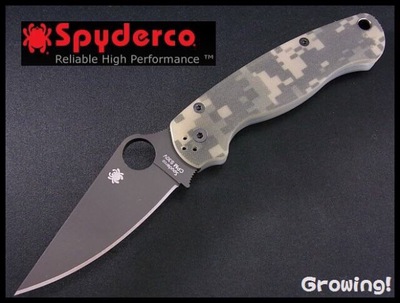

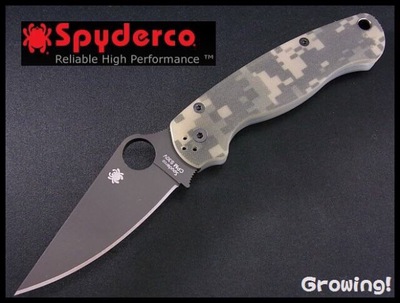

*Spyderco パラミリタリー2(グローイングさん広告より)

あまりにも種類が多すぎるスパイダルコのラインナップに飽き飽きしていた頃からこれだけはずっと気にしていた。S30Vという鋼材やサイズ、ロックシステムなどこれぞスパイダルコの集大成か!と認めつつも未だに買っていない。理由はたった一つ。値段が高すぎるのだ。この金額を出すなら他のシースナイフや焚き火台やタープもストーブも買えちゃう。いいナイフなのはわかっちゃいるけど躊躇い諦め今は同じスパイダルコのTenacious(これが安い!)で十分!と感じてる。パラミリタリーよまた会う日まで〜。

*ESEE Model 4

これも長いよなぁ〜気になり出してからさ〜。

典型的な近年のアメリカンナイフ。フラットなブレードでG10やマイカルタのハンドル、フルタング、カーボンスチール鋼、樹脂製シース、、。チョッピングにバトニング、《切る》作業以上の酷な使われ方を運命づけられた一本といえる。今これを手に入れたとしても切れ味やタッチは北欧系やコンベックスのブレードシェイプの前では目立たぬ存在だろう。ここぞの一本という存在ではあるけれど。

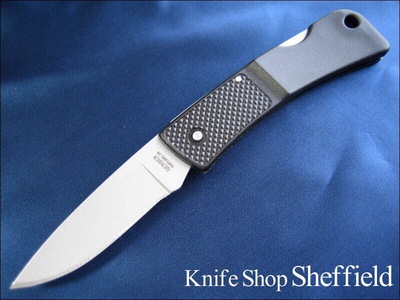

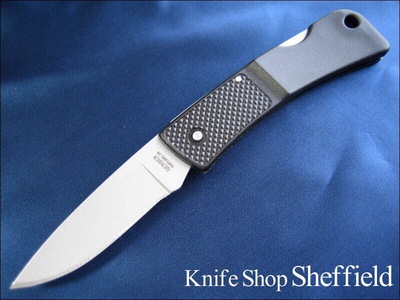

*GERBER LST(シェフィールドさん広告より)

今となってはホンマに目立たぬ《まだ作ってたの?》感すら漂う一本だけど、これを手にして働いていた頃は遠い昔のことのよう。このナイフにシースやケースは要らない。ホンマに軽いから。持ち歩いていることを忘れるほどに軽くそしてロックバック式ながら片手で開閉ができるアクションの軽快さ、研ぎやすくブレードのシェイプは思いのまま。買っては失くしてまた買うを繰り返した20代の頃、これは今なお欲しい一本。今更感たっぷりだけどね。

*SWIZA KNIVES

新たなるスイスアーミーナイフかとも言えなくもない機能とデザイン。でもこれ何か惹かれるものがある。ハンドルカラーはビクトリノックスなどでもある色ばかりだけれど素材が違うからかマットな感じ。更に綺麗なカーブを描くブレードにはロックがかかる。赤も青も白も黒もどれもホンマに美しい発色。品質は使い続けてみなけりゃわからないけれどスイス製だからきっとまちがいないしょ!

*Boker Plus Tech-Tool 1

これもスイスアーミー系のツールナイフ。上の SWIZA

も魅力的だけどこの Boker Plus Tech-Tool には有りそうでなかったパーツが装備されている。それはポケットクリップだ。他にはビクトリノックスのワンハンドセンチネルくらいしか見当たらない。ポケットクリップが有るだけで携行がグンと楽になる。鋼材も sandvik でグッド。

価格も25ユーロ程度。いいね〜。

*Lion Steel M5

イタリア製の美しいシースナイフ。鋼材は私にとっては未知の Sleipner なる物。美しい仕上げとは裏腹にハードユース向け。ブレード長は4.5インチだから ENZO 95より少し大きめ。いろいろ調べてみてチョットだけ使ってみたくなりました。

*Lion Steel M4

これも上と同じイタリアの Lion Steel 社製。鋼材はM390ステンレススチール(他にも有り)ブレード長は3.7チンチほど。ちょうど使い易いサイズです。これもM5同様美しくハードに使えるナイフです。先の ESEE Model 4とカブリそうですが美しいから良しとしましょう。

* BARK RIVER WOOD LAND SPL

これも長く《欲しい欲しいノート》に書き続けられている一本です。バークリバーナイフといえばブラボー1やフォックスリバー、オーロラなどが超有名ですが私はずっとこれ一本。特にアイボリーマイカルタのハンドルが好きで好きで、時折夢にまで出てくるほどでありんす。

バークリバーは一本も持っていませんがひとつ買うならコレと決めています。

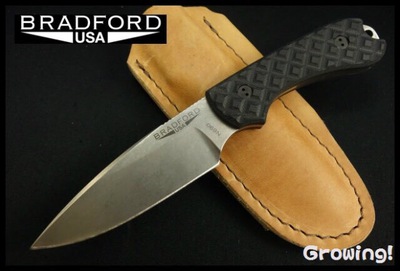

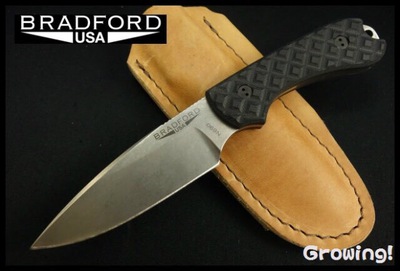

* BRADFORD ガーディアン 3 か4(グローイングさん広告より)

これはひと味ちがうアメリカンナイフ。タフさを強調し過ぎず、それでいてタフに扱える一本と私は評価しています。なにかピンとくるものがあるナイフです。

*Cold Steel ultimate hunter

これは単純に《使ってみたいから》と《デザインが好き》という理由でリストアップしています。メーカーはタフを前面に押し出したコールドスチール社。公開されている派手なテストの数々も『そんなん、せぇ〜へん、せぇ〜へん!』とツッコミ満載。新しい鋼材と頑強と噂されるロックシステム、スムースな開閉、ポケットクリップ、、、大型のフォールディングナイフにはあまり興味はないけれどコレだけは別腹よ。

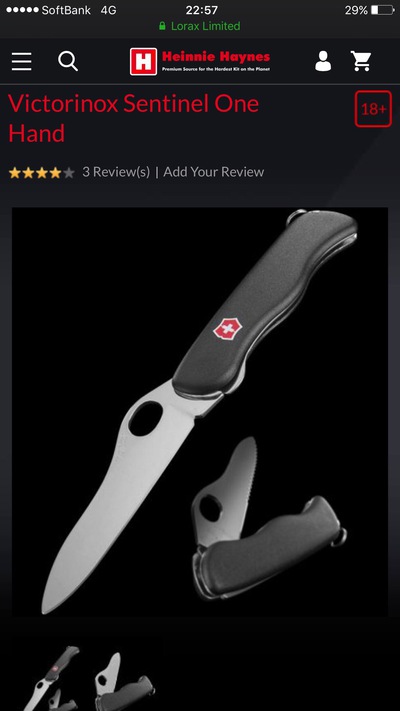

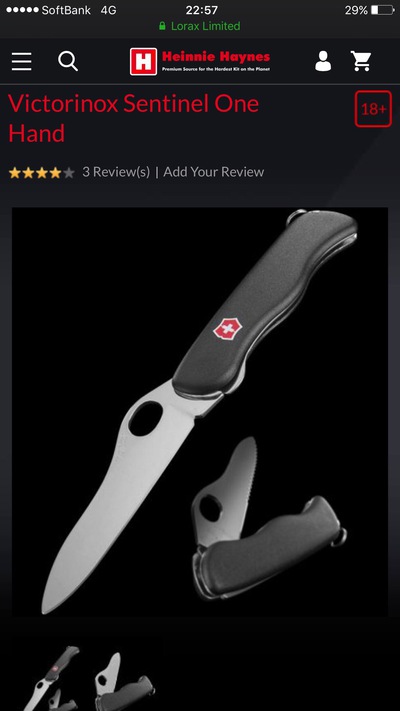

*ビクトリノックス ワンハンドセンチネル

言わずと知れたスイスアーミーナイフの製造メーカー。

これは現用のソルジャーからナイフ以外のツールを省いて《切る》ことに特化した正にナイフそのもの。ビクトリノックスについてはずっと前に書いた様に私自身30年以上も一度のブランクもなく使い続けてきた信頼おけるメーカーであり、また私がそれらを販売する側にいた頃から一度も不良品に当たったことがない驚くべき安定高品質を誇るメーカーなのです。いつ何処でどんなにランダムに買ってもバラツキがなく、固すぎたり緩すぎたりすることもなく、いつでも同じ品質だった記憶が今も強く残っています。このセンチネルはワンハンド(片手)でブレードのオープンが可能でブレード長も木材から食材まで万能に使えるサイズ。ポケットクリップ付きとクリップなしのモデルがあり何方も¥5.000出せばお釣りがくる。汚れたら丸洗い、錆びず良く切れ研ぎやすい。一本のナイフとして使ってみたい、そんなヤツ。

前にも書きましたが、自分はナイフマニアではありません。コレクションや投資目的で購入したこともありませんし、そこまで深く追求し極めたこともありません。箱はすぐに捨てるし、買ったらすぐに実戦投入です。あの使い道のない Randall M-12ですら玄関先でのバトニングに使われておるくらいです。どれもこれも其れなりに傷が入り、どれもこれも出番を待っています。

これ以上数を増やしてどないすんの?

わかりまへん。でもね、きっと使うでしょうね。

《使ってみたい症候群》と自分で呼んでいます。

さあ、明日は熊本でデイキャンプです!

《キレモノ》は作業用に二本、調理用に一本持ちました。ENZO と ビクトリノックスと MORA のナイフです。今回はアメリカンナイフはお休み。後ろ髪を引かれる思いで置いてゆきまひょ。

ponioでした。

わたしの中には《欲しい欲しいノート》なる物がいくつかある。それは本物のノートであったり、iPhone のアプリの中で保存され更新されていたりする。ハッとしてグッときて(古〜い言い回し)リストに加えて、そのうち忘れたかと思うとまた気になり出す。次から次と買えるならいいけれど現実はチビシー!のだ。

今回はそんな私の《欲しい欲しいノート》の中から今もなお気になっている道具、今回は《キレモノ》編。

人の欲しい物なんてどうでもええやん!と思う人はスルーしてちょーよ。

まずはこの方、

*Spyderco パラミリタリー2(グローイングさん広告より)

あまりにも種類が多すぎるスパイダルコのラインナップに飽き飽きしていた頃からこれだけはずっと気にしていた。S30Vという鋼材やサイズ、ロックシステムなどこれぞスパイダルコの集大成か!と認めつつも未だに買っていない。理由はたった一つ。値段が高すぎるのだ。この金額を出すなら他のシースナイフや焚き火台やタープもストーブも買えちゃう。いいナイフなのはわかっちゃいるけど躊躇い諦め今は同じスパイダルコのTenacious(これが安い!)で十分!と感じてる。パラミリタリーよまた会う日まで〜。

*ESEE Model 4

これも長いよなぁ〜気になり出してからさ〜。

典型的な近年のアメリカンナイフ。フラットなブレードでG10やマイカルタのハンドル、フルタング、カーボンスチール鋼、樹脂製シース、、。チョッピングにバトニング、《切る》作業以上の酷な使われ方を運命づけられた一本といえる。今これを手に入れたとしても切れ味やタッチは北欧系やコンベックスのブレードシェイプの前では目立たぬ存在だろう。ここぞの一本という存在ではあるけれど。

*GERBER LST(シェフィールドさん広告より)

今となってはホンマに目立たぬ《まだ作ってたの?》感すら漂う一本だけど、これを手にして働いていた頃は遠い昔のことのよう。このナイフにシースやケースは要らない。ホンマに軽いから。持ち歩いていることを忘れるほどに軽くそしてロックバック式ながら片手で開閉ができるアクションの軽快さ、研ぎやすくブレードのシェイプは思いのまま。買っては失くしてまた買うを繰り返した20代の頃、これは今なお欲しい一本。今更感たっぷりだけどね。

*SWIZA KNIVES

新たなるスイスアーミーナイフかとも言えなくもない機能とデザイン。でもこれ何か惹かれるものがある。ハンドルカラーはビクトリノックスなどでもある色ばかりだけれど素材が違うからかマットな感じ。更に綺麗なカーブを描くブレードにはロックがかかる。赤も青も白も黒もどれもホンマに美しい発色。品質は使い続けてみなけりゃわからないけれどスイス製だからきっとまちがいないしょ!

*Boker Plus Tech-Tool 1

これもスイスアーミー系のツールナイフ。上の SWIZA

も魅力的だけどこの Boker Plus Tech-Tool には有りそうでなかったパーツが装備されている。それはポケットクリップだ。他にはビクトリノックスのワンハンドセンチネルくらいしか見当たらない。ポケットクリップが有るだけで携行がグンと楽になる。鋼材も sandvik でグッド。

価格も25ユーロ程度。いいね〜。

*Lion Steel M5

イタリア製の美しいシースナイフ。鋼材は私にとっては未知の Sleipner なる物。美しい仕上げとは裏腹にハードユース向け。ブレード長は4.5インチだから ENZO 95より少し大きめ。いろいろ調べてみてチョットだけ使ってみたくなりました。

*Lion Steel M4

これも上と同じイタリアの Lion Steel 社製。鋼材はM390ステンレススチール(他にも有り)ブレード長は3.7チンチほど。ちょうど使い易いサイズです。これもM5同様美しくハードに使えるナイフです。先の ESEE Model 4とカブリそうですが美しいから良しとしましょう。

* BARK RIVER WOOD LAND SPL

これも長く《欲しい欲しいノート》に書き続けられている一本です。バークリバーナイフといえばブラボー1やフォックスリバー、オーロラなどが超有名ですが私はずっとこれ一本。特にアイボリーマイカルタのハンドルが好きで好きで、時折夢にまで出てくるほどでありんす。

バークリバーは一本も持っていませんがひとつ買うならコレと決めています。

* BRADFORD ガーディアン 3 か4(グローイングさん広告より)

これはひと味ちがうアメリカンナイフ。タフさを強調し過ぎず、それでいてタフに扱える一本と私は評価しています。なにかピンとくるものがあるナイフです。

*Cold Steel ultimate hunter

これは単純に《使ってみたいから》と《デザインが好き》という理由でリストアップしています。メーカーはタフを前面に押し出したコールドスチール社。公開されている派手なテストの数々も『そんなん、せぇ〜へん、せぇ〜へん!』とツッコミ満載。新しい鋼材と頑強と噂されるロックシステム、スムースな開閉、ポケットクリップ、、、大型のフォールディングナイフにはあまり興味はないけれどコレだけは別腹よ。

*ビクトリノックス ワンハンドセンチネル

言わずと知れたスイスアーミーナイフの製造メーカー。

これは現用のソルジャーからナイフ以外のツールを省いて《切る》ことに特化した正にナイフそのもの。ビクトリノックスについてはずっと前に書いた様に私自身30年以上も一度のブランクもなく使い続けてきた信頼おけるメーカーであり、また私がそれらを販売する側にいた頃から一度も不良品に当たったことがない驚くべき安定高品質を誇るメーカーなのです。いつ何処でどんなにランダムに買ってもバラツキがなく、固すぎたり緩すぎたりすることもなく、いつでも同じ品質だった記憶が今も強く残っています。このセンチネルはワンハンド(片手)でブレードのオープンが可能でブレード長も木材から食材まで万能に使えるサイズ。ポケットクリップ付きとクリップなしのモデルがあり何方も¥5.000出せばお釣りがくる。汚れたら丸洗い、錆びず良く切れ研ぎやすい。一本のナイフとして使ってみたい、そんなヤツ。

前にも書きましたが、自分はナイフマニアではありません。コレクションや投資目的で購入したこともありませんし、そこまで深く追求し極めたこともありません。箱はすぐに捨てるし、買ったらすぐに実戦投入です。あの使い道のない Randall M-12ですら玄関先でのバトニングに使われておるくらいです。どれもこれも其れなりに傷が入り、どれもこれも出番を待っています。

これ以上数を増やしてどないすんの?

わかりまへん。でもね、きっと使うでしょうね。

《使ってみたい症候群》と自分で呼んでいます。

さあ、明日は熊本でデイキャンプです!

《キレモノ》は作業用に二本、調理用に一本持ちました。ENZO と ビクトリノックスと MORA のナイフです。今回はアメリカンナイフはお休み。後ろ髪を引かれる思いで置いてゆきまひょ。

ponioでした。

2017年05月22日

Quechua ポップアップテントをチョコっと触る

Quechua のテントが届いたのは昨日のことです。

デカ!

*ステイシーSTとの収納サイズ比較

ポップアップテントは手順を守ってやれば誰でも設営ができて最初の自立までは5分もかからないでしょう。意識してスピーディーにやればほんの2分足らずでボヨ〜〜ンと飛び出し自立します。その反面、収納形状は従来のテントの様な俵型、のり巻き型とは違って平面ではありますが面積が大きく、これを収納しやすいと感じるか、逆に場所を取ると感じるかは人それぞれだと思います。移動(車載)の際には、それまでのテントの様に後部座席の足元や荷物の上、隙間にギュッと押し込むことが出来ません。

今回、デイキャンプや一泊キャンプなどのライトキャンプ用に Quechuaのポップアップテントを選んだわけですが、収納形状の他にも工夫が要る部分が出てきました。

上の寸法図は、わが家の現役テント 旧・小川キャンパルのステイシーSTの平面寸法です。

*Grabber オールウェザーブランケット

152×213cm

わたしはステイシーST用に二枚のグラウンドシートを組み合わせて使っています。居住部(寝室)の下には Grabber(グラバー)社のオールウェザーブランケットです。サイズは152×213cmでステイシーSTの居住部寸法

150×220cmにピッタンコ!横からはみ出すことなく雨をテント下に引き込みません。ステイシーSTの場合、前室には床面がないため一度地面に防水のグラウンドシート(モンベル・ステラリッジ1型テントのグラウンドシート 92×192cm)を敷いてから更に防水性のあるレジャーシートを重ねて敷くやり方をしています。

対して今回購入した Quechua の 2second 3

XL AIR は床面の寸法が、、

これです。居住部が210×210cmの正方形、これに床面ありの前室が付いています。

Quechua の全長はデータでは295cmとあり オールウェザーブランケットでは長さが足りません。オールウェザーブランケットにステラリッジ1型テントのグラウンドシートを足した寸法は約300cmちょっとです。

なので、二枚のシートをほんの僅か重ねて敷くことで Quechua のテントの床面をカバーすることが出来るはずですが、、一枚物に比べるとズレたり浸水の可能性も出てくるでしょうね。もし二枚のシートを組み合わせて使うならテントの後方で組み合すやり方が良いと判断しました。テントの前方は前室を含めて人が出入りの度に膝をついて移動します。同じ体重でもそれが平面的にかかる場合と膝のような小さな面積にかかる場合では床面シートへの負荷も違ってきます。だから入り口付近を含むテントの前方には一枚物のシートを敷き、あまり体重をかけることがない(であろう)後方にシートのつなぎ目をもっていこうと考えています。

290×210cm前後のグラウンドシートがあれば一番良いのですが。Amazonなどで探してみると、、260×210cmというのがありました。

このあたりが適当かな。

さて本当はぶっつけ本番でいきたかったけど、そこは用心深い私のこと、ちゃんと部屋張りしてみましたよ。

このテントは大人でも3人用川の字で寝ることが出来るからステイシーSTに比べると居住部はかなり広く感じます。天井は、、あら?意外と高いアル。あぐらをかいても頭の上にはかなり余裕有り。これは着替えも楽だわ。

後方と左右にあるメッシュの窓を活かすためにフライシートにあたる屋根のひさしをロールアップしてみる。前方はインナーの入り口を閉じても上にメッシュの窓が開いているからこれで前後左右が開放できるのだね。空気の循環はかなり良いみたい。屋内でもサーキュレーターを回せば風の流れを感じるから。

床面は ARPENAZ 0と同じブルーシートフィーリング〜♪バリバリいうでよ〜〜。夏場は直に触れると汗をかきそうだからマットとクールタイプの長座布団、綿のシーツは必須アイテムかな。

さあ、たたんでみよう!とストップウォッチをスタートさせてテント奥のプルストラップを引き出し、、、あれ?え?なんで?これが、、こうで、、ここがこっちいって、、

気がつけば汗だくドス!

そしてテントは最終の二つ折り直前段階。

どこか何かコツがあるに違いないあるよ〜と

汗を拭きつつYouTubeで外人さんユーザーのたたみ方を見る、、ははぁ〜〜ん、、。

『よし!わかった!猿蔵が犯人だ!』と私の中の等々力警部(橘警察署長かな?)が叫ぶ!

『猿蔵が犯人だ!』

そんな等々力警部の活躍でなんとかここまできました。へん!収納もここまでくればしめたものさ!

収納時にはこの様に赤い部分が重なるのが本当らしいが、、。実際にはなかなかどうして難しいのぉ。

《気がついたこと》・・・

前室と最前部のフレームにはこのような隙間がある。前室は思ってたよりは広かったなぁ〜〜。

ここにあったビニール窓は廃止されたかな?唯一の不安箇所だったので良かったス。いかにも割れそうだったしね。

サイドのひさしをロールアップしてメッシュを閉じる。前後左右にメッシュの窓があって空気の循環はかなり良さげ。

まあそんなこんなで4回ほど開いてたたんでを繰り返して地獄の収納訓練は終了。( ̄^ ̄)ゞ

ついでに収納袋に入っていたペグはよほどのヤワな地面じゃないと使えまへんね。付属のラインもホツレがあってオマケ的です。

さて、これを見てうちの奥さんなんと言うかな?

使い勝手も耐久性も長所も短所も全てが未知との遭遇なのです。はぁ〜疲れた〜『番頭さん、お茶持ってきておくれ〜』

2017年05月18日

あのキャンプ場へ再び

前回からのつづき・・・

え? モンベルのムーンライト5型やないの?

え? なんで ケシュアなん? なんでポップアップなん?

Quechua (2 Seconds XL AIR 3 person

わたしの Quechua(ケシュア)に対する印象は、

イージー!ポップ!カラフル!安い!保証あり!

価格破壊のようなお安い製品の割にあれこれテストしてる様に書かれてる、、ウチの ARPENAZ 0も2.000円を切る価格ながら普通にちゃんとした作りである。

実はQuechua のテントは何度かライトキャンプ用として候補に挙げていたのです。しかし予算が他のものに回されいつも二の次三の次。きっとその時は本当に必要だという結論が出なかったのだと思います。そして今回は何度目かの正直!使う予定も決まっていない中での注文でした。すると、、、

今月末に予定されていた家族行事が日延べになったことで、『それなら!』とウチの奥さんから臨時キャンプの案がファミリー審議会(私と奥さんの二人)に提出され即決定の採決がくだり、5月二度目のキャンプか?!となりましたが、、別の行事が割り込んできまして結局北極、一泊キャンプはデイキャンプに変更されました。

デイキャンプだと基本的にあまり遠出しないのですが(滞在時間が短くなるので)、あちこち候補をあげるけれど営業してなかったり、電話がつながらない、イベントが入っていて無理、など近場はどこもペケでした。そして本来一泊キャンプの予定地として第一候補にあがっていた熊本県のキャンプ場に電話をしてみましたが、、これも繋がらず、しかしナント!そのキャンプ場の方から『1時間ほど前にお電話いただきましたか?』とやさしい声の電話がかかってきました。

ありがたい鼻血じゃ〜(またありえへん変換! ios アホになったわ〜と思ったら打ち間違いでした)、ありがたい話しじゃ〜と即決したのは言うまでもありまへん。

デイキャンプの予定地としてはちょっと遠い(片道2時間)けれど、ずっと再訪したかったキャンプ場なので奥さんにそう伝えると『この前の八丁の時みたいに朝早くに出たらいいね!』と明るく前向きなお言葉、ありがたい話じゃの〜。ƪ(˘⌣˘)ʃ

ところで今回初めて持っていく Quechua のテントは調べると2009年にはポップアップテントが日本で発売されている、、、でもワタシャ〜ちっとも知らんかった〜。どこかで見ていたのかもしれないけれど記憶にない。

2009年頃と言えばファミリーキャンプなるものを始めた頃か、、。ケシュア、、知らんかったね、、、。その頃、日本で発売されたばかりのケシュアのポップアップテントをいち早く使い出した先人たちは今はどうしてるのだろう。今もケシュア使ってるのかな?それとも、、。

2009年の日本上陸から8年!生まれた子が8歳!小学生だった子が中学、高校!(もうええわ〜)歳月は流れてソロのバックパッカーだったアタシも今ではファミリーキャンプにどっぷり浸かって、『あなた、おかえりなさいませ』と三つ指ついて飛び蹴りする凶暴な妻(本人はこのフレーズ気に入ってる)と二人で妻の気まぐれに翻弄される帆かけ舟の如くやってきた良妻賢母な夫!

そんなことはともかく、、ボクがQuechua (ケシュア) ポップアップテント 2 Seconds XL AIR 3人用を選んだ訳は

単純明快!テントのセットアップに疲れただけ〜(╹◡╹)ここんとこを簡単に済ませられれば一泊キャンプも少しは楽になるかも。ケシュアが日本に上陸してそれを買い使い出した方のブログを読みました。たしか2011年頃のブログだったと思います。いろいろな方のブログを読ませてもらうと皆さん共通しているのが設営と撤収にかける時間を短縮できたことでキャンプにゆとりが生まれた、ケシュアのポップアップテントの出番が自然と増えた、、などです。わかるわかる〜。

さてさて、うちに Quechua のテントが届くのは次の日曜日の予定です。あまり期待して待っているとドンデン返しの逆転満塁エラーの暴投パスボールなんてネガティヴなギルの笛が聴こえてくるので平然と普通の顔してハンコ押して受け取りましょう。

ponioでした。

続きを読む

2017年05月17日

旧型みっけ

仕事で訪れたスポーツデポのアウトドアコーナーにひっそりと置かれていたのは MSRの Whisper Lite 、プレヒート用のウイックが付いているので Internationalです。

これは旧型、自分の持ってるやつと同じです。今はもう新型に切り替わっているので在庫なのでしょうね。

MSRと言えばこのカタチ、Whisper Lite と言えばこのカタチというイメージが私の中ではいまだに固定されています。

うちの Whisper Lite International 。真新しかった頃の一枚。

これもまだ真新しかった頃ですね〜。ブルーのフレームがナント美しいことでしょう。

鹿児島 開聞岳の麓のキャンプ場での一枚。夕方からの雨で焚き火台が使えず、Whisper Lite International とストームクッカーで調理して食いました。うちのはホワイトガソリンからケロシンに切り替えられており、あまり使う機会もないのですが売られているのを見て久しぶりにキャンプに持ち出したくなりました。

2017年05月15日

わが家のテント考察

うちが現在使っているテントは社名が小川キャンパル時代に買った Stacy ST です。2〜3人用で比較的大きな前室があり、設営と撤収は一人でも出来る簡単さ。そう、、簡単なのだが意外と労力は要る。

*旧・小川キャンパル Stacy ST

全体のサイズの割に大きな前室。温暖で虫の少ない季節はここを全開して敷物の上で過ごせる。

*山あいの渓流沿いで窪地にあるサイト、季節は真冬。

雪はないが朝霧が立ち込め半端ない夜露朝露に見舞われる環境。

このテントに買い換えて数年、これといったトラブルもなく使ってきました。ただ、真冬の連泊で酷い結露とそれが朝方に凍りついてしまう事態をニ度ほど経験しました。一度目は熊本県球磨郡のあさぎり町でのキャンプ。雪がチラつく程度でしたが低温注意報が発令されていました。その時はテントの内も外も関係なく水分が凍りつき朝にはアルミ製の大きなテーブルも一面ガチガチに凍りつく極寒のキャンプでした。二度目は今年の正月に佐賀県三瀬村で連泊した際のことで、渓流沿いの窪地のサイトだったせいもありテントやタープ、その他車の中以外は全てがビショビショになりました。これについてはテント内の空気循環だけでは対処できない環境だったと思います。

真冬の結露問題については多かれ少なかれ経験することでありますが完全になくすことは無理だと思います。それでもやるならテントを設営する場所、サイトの選び方、更にはキャンプ場まで考えなくてはなりませんね。

Stacy STの他に気になるところは、、そうそう、フライシートの前室部の裾が地面からけっこう開いていることですかね。

これはまだ経験していませんが風雨の強い日などは前室部を閉じても前方と左右のウォールの裾が開いているために設営場所やサイトのタイプ(板張りや土のサイト)によっては前室の中まで雨水が入り込む可能性があります。これを防ぐためにはタープで前室部の上を大きくカバーすることですが、できればここ前室部のウォールは地面ギリギリまで下げてほしかったなぁと言うのが率直な感想です。

インナーは大人二人が寝るぶんには問題ない広さを持ち寝返りも無理なくできますし少しなら荷物も置けます。そもそも貴重品以外は大きな前室にも置けるのでこの辺は問題なし。ただ、冬場など毛布などを持ち込むと足元や左右のウォールまで広がった部分が結露で濡れることも経験しています。この様に結露を考えなければならない季節や環境ではもう少し広ければなんて感じますね。それと・・・、設営について。

*前室の下の隙間が結構あるのです。

前室を形作るフライシートはインナールームの上をまたぐ様に前後に伸びるフレームにマジックテープ留めしなければならず、これが全て内側にあり更に数もそこそこ多いので、それらを全て留め終えるのがチョッピリ大変。次に外周りのペグダウンやガイライン張りなどまでやると一人では結構な労働となります。これは慣れて効率良く出来るようになってもそこそこの時間と労力を必要とするでしょうね。うちは奥さんが手伝ってくれますので助かりますが外周りのペグダウンやライン張りはわたしのお仕事。テントの周りをぐるっと回りながらフライシートとインナーで10箇所位以上のペグダウンと6箇所のガイライン張りが必要です。雨が降らないからといってこの作業を中途半端にやるとテント内の空気の循環が上手くいかず季節によっては結露で中がグショグショに、、。このフライシートを含めたペグダウンやガイラインの多さは反面で風雨に対する安心感にも繋がりますが、ソロの頃からモンベルのムーンライトやステラリッジを使ってきた私には結構面倒クサく感じるのです。

このテントに買い換えてから丸2年。この間に計7泊ほどしか使っていません。つまり年に2〜3度のキャンプしかしていないのです。わが家はそれが限界。それも殆どが一泊のキャンプです。当日の午前中に着いて翌日の午前中には撤収する24時間キャンプ。場合によっては丸一日24時間居られないこともあり、その点で設営と撤収にかける時間は極力減らしたいし、何よりそれに費やす労力を減らしたいと感じる今日この頃なのです。

Stacy ST は良いテントです。二人でのキャンプには大き過ぎず小さ過ぎずジャストサイズ。色や形も好きだしね。ただね、あのマジックテープ留めとサイズの割に多いペグダウンやガイライン張りを何とか減らせたらなんて考えると新しいタイプのテントを模索検索探索森田健作する私。

ところでテントの寿命ってどれくらい?

使用と保管の状態(環境や条件を含めて)によっては10年以上は使えそうです。

先の話に出たモンベルのムーンライトは購入から17年ほど経ちますが今でもちゃんと使えます。フライシートは加水分解の兆候が出ていますが別売のカムフラージュバージョンもありますので後しばらくは使えるでしょう。と言うか私のムーンライトは1型なので夫婦でのキャンプにはもう使わない(戻れない)でしょうね。

同じモンベルのステラリッジテント(1型)はムーンライトより何年か新しくこれもまたバックパッキングで何度も使用された歴戦の勇士でしたが、3年ほど前のキャンプで遂に限界を迎え(加水分解と防水性の極度の低下)やむなく廃棄となりました。あのステラリッジは10年にも満たない使用期間でした。勿論、保管のマズさ環境の影響はあったのですが、、。私にとってはテントはけっして安い買い物ではありません。安い物を買おうとすれば今の世の中いくらでも手に入ります。でも安かろう悪かろうではお金の使い方としては無駄となる、そんな思いから出来るだけちゃんとした物をと決めているのです。

現在使っている Stacy ST 丸2年。保管にも気をつけています。

そんな中、一時期は同じモンベルのムーンライト

5型やクロノスドームなどを考えていました。それはやはり使い慣れたメーカーだったからでしょう。もし仮に今使っている Stacy ST がダメになったら、買い替えるなら私は、、何を選ぶだろう。やはりモンベルかな。だって設営簡単だし、私の中でも実績十分だからです。

大きな前室は無いけれどやはりモンベルのムーンライトかな、、。サイズは5型でしょうね。

奥さんと二人とはいえファミリーキャンプを始めてからはより広く快適な空間が欲しくなり今に至ります。

でもこのままいくと更に大きな2ルームテントやスクリーンタープなど規模も荷物も設営と撤収も大掛かりになるだろうと予想が立ちますが車の積載が限界を超えるでしょうね。そしてアタシの体力も、、、。

そんなことをアレコレと考える中でずっと頭の片隅にあったテントがキラキラと輝き出しました。

そして色々と考察した結果として、、、唐突に

Quechua (ケシュア) ポップアップテント 2 Seconds を

導入してみることにしました。モデルは 2 Seconds XL

AIR 3人用です。

って、、ケシュア?なんでやねん?!

つづく

2017年05月13日

トランギアとケシュアを連れて

2017年5月13日

福岡は青空白雲青海白砂的好天也。

午前中に仕事を片付け、正午を回って家を出た。

愛車《イシバシ1号》のカゴ(最近取り付けた)には

Trangia のストームクッカー25(ブルーのフロントバッグ)と ケシュアの ARPENAZ 0がマジックテープで括り付けてある。途中のスーパーで昼飯の食材を仕入れそれもカゴに突っ込む。カゴって便利や〜〜。

潮目が刻々と変化する今津の入り江を横目に自転車走らす心地良さ。更に干潟に沿って西へ西へとひた走る。大きなアオサギは魚を捕食中。風が気持ちええわ〜。

そしてやってきました目的の地。今津から運動公園を過ぎて更に西の海岸線を松原に沿って快適に走り、途中で松原を抜けて海に出る。ここは福岡市西区今津の大原海水浴場也。海青〜!!空青〜!!

着いて自転車を浜辺の下草が生い茂る場所に停め満潮ラインを確認してから ARPENAZ 0を5分ほどで設置。潮風をはらんで大きく膨らみ飛ばされそうになるが中にザックを置いて重石とする。

Quechua の ARPENAZ 0はサンシェードと言えばそうだし、ケシュアではシェルターとしてカテゴリー分けされている。バリバリとブルーシートみたいな音を立てる床面と左右のウォールが背中で合わさる単純な形。ショックコード入りのポールは長短があり長い方は入り口のアーチに沿って、短い方は前面から尻尾までの背骨を形成している。狭いようで入ってみると意外に広く感じる。

太陽は後方やや左にあって紫外線はかなり強め。

ARPENAZ 0のキャノピー表面は熱を溜め込まない。触ってみると全然熱くない。中では帽子を脱いでも暑さは感じないが大きな入り口に対して奥は抜け穴無しの袋状。風がある時は殆ど感じないが風が止むと奥の空気が少しだけ温められていることがわかる。

さあ、腹が減ったので少し遅い昼飯にしよう。

まずは途中のスーパーで仕入れた新ジャガをサイコロ状にカットする。使うのは10数年失くさず使い続けてきたオーバル型の小さなまな板とビクトリノックスのアウトライダー。ストームクッカーに1.5Lのソースパンを掛けお湯が沸いたらジャガイモを入れて燃料が尽きるまで煮る。ソースパンを火からおろし燃料を補充したら次にベーコンに焼き色をつける。

燃料を補充してする時は面倒がらずにストームクッカーの風防を外し、この状態で注ぎ入れる。

さあ、ジャガイモはホクホクに、ベーコンは香ばしく焼けた。それらを混ぜ合わせ少しの水を加えて再度煮込み、90秒マカロニを入れたら最後にカップスープの素をサササっと振り入れよ〜〜く混ぜ合わせる。仕上げはブラックペッパーを振りかけ出来上がり。

Trangia の黒釜はノンスティックコーティング。傷さえ気を付けてやれば調理中も後片付けも至極簡単。少量のお湯を注いでシリコンスプーンで汚れを落としキッチンペーパーで拭き取る。

シリコンスプーンはユニフレーム製。口に入れると特有のニオイがするが、ノンスティックのクッカーには必需品です。

Trangia スピリットバーナー。本日もお世話になりました。

ええ天気やわ〜〜。ウチのキャンプシーズンは夏前に終了。その後は初秋の頃まではシーズンオフです。今日みたいな天候なら海辺のキャンプ場は最高に気持ちいい。バックパッキングしていた頃も殆ど海岸線に沿って歩いてたっけ。海はええわ。パワーもらえる。

ponioでした。

2017年05月12日

あの日のシンプル・オートキャンプ

自分は何故あの時のキャンプに惹かれるのか?

2013年5月3日

GWの真っ只中、私と妻は熊本県下益城郡美里町に点在する江戸時代からの古き石橋群を訪ね歩いていた。昨年の大きな地震で一部倒壊または倒壊してしまった古き石橋群もその頃はまだ趣のある美しい姿を溢れんばかりの新緑の風景の中に際立たせていた。一通り石橋群を周り私たちはGWの最中でやや込み入った感のあるオートキャンプ場に車を滑り込ませた。本当は車中泊をするつもりだったのだが良い場所が見つからず思い切って当日飛び込みで電話を掛けたオートキャンプ場に空きがあったのだ。バンガローやロッジはすでに埋まっており、私たちは草地の区画に車を停めて初のオートキャンプを決め込んだ。

周囲を見回すと、、2ルーム・リビング型の大きなファミリーテントばかり。スノーピークの焚き火台を据えて干しカゴをぶら下げコールマンのガソリンランタンが夜の出番を待ち構えている、ふとお隣を見ると簡単なスクリーンタープと小さなテントを接続した母子キャンプ。そしてウチは、、

設営はテントのみ!それもモンベルのムーンライト、しかも1型!(完全お一人様用ソロテント)。テーブルはキャンプ場で有料で借りた。中に畳んだ椅子とベンチが入っているごく普通のやつ。

椅子だけは今でも使っているキャンパーズコレクションのリクライニングチェアーを二脚持っていっており、他にはタープも焚き火台もウッドストーブの類も無し!

熱源は目的地や自宅までの移動途中に休憩地でお湯を沸かすためのシングルバーナー(MSRのPocket Rocket)、そして予備に持って行ったガソリンストーブ(MSRのウイスパーライトINL)、それに Trangia のストームクッカーだけである。

今では当たり前のタープも昼からガンガン焚きの焚き火台やグリルストーブも小さなウッドストーブもスキレットも吊り下げ鍋も無かった頃。さぞかしチープなキャンプになったことだろうと思いきや、これが意外と充実したキャンプになりました。

着いてすぐに借り物のテーブルセットを展開して

サイトの隅っこにサナギの様なムーンライト1型を設営。これがほんの数分で終了。タープがないのでリクライニングチェアーの頭の部分にウレタンマットを屏風の様に立てて日差しを遮る奥さん。

深めの洗濯カゴに入れた調理用品や食材。

明るいうちに近くのダム湖やレンゲ咲く草原の散歩。帰って夕方から明日の朝飯まで考え地産の野菜根菜を使った豚汁をストームクッカーで作り置く。お湯はストームクッカーとユニの焼き網を組み合わせてソロ用クッカーで沸かした。ステンレス製のタフ五徳とウイスパーライトINL、バーナーパットを組み合わせてホイル焼きなどをした。

夜になると周りのサイトはコールマンのガソリンランタンが煌々と輝き、スノーピークの焚き火台が赤々と炎を上げ始めた。BBQや焼き物のにおいが漂い出し子供たちは大喜びだ。ウチは木の間に張ったラインにUCOのキャンドルランタン、テーブルの上には小さなLEDランタンが小さな明かりを落としているだけ。他のサイトに比べ焚き火もなく暗いサイトだったが何故だかそんな自分たちのサイトが笑えて楽しかった。

夜はムーンライト1型に押し寿司のごとく押し固められる様に二人眠った。どちらかが寝返りを打つとどちらかが広くなる。その繰り返しで明け方まで眠った。外からは焚き火の爆ぜる音と子供たちの声、酒宴の賑わいが聞こえた。

翌朝、昨日の豚汁をストームクッカーで温め直し、厚切りベーコンと卵、サラダで朝飯とした。

ふと隣の母子キャンプを見ると小学生くらいの男の子が泣きそうな顔で何かやっている。マッチを擦っては涙を拭ってる。よく見ると山盛りの炭にマッチで火をつけようとしていた。見兼ねて少年に声をかけ手伝ってやることに。少年はチューブ式の着火剤をほぼ使い果たしていた。朝早く起きてひとりで炭を起こすつもりだったのだろう。

私は自分たちのサイトで焼き物に使っていたウイスパーライトINLを燃焼させた状態で隣のサイトに

移動した。そしてタフ五徳の上に大きな炭を並べ下からウイスパーライトINLの最大火力で一気に焼いた。熾た炭をBBQグリルに戻してやり団扇の代わりになる厚紙をうちのサイトから持ってきて扇ぎ方と炭のいじり方を少年に教えてやった。しばらくしてお母さんが起きてきた。焼き物のにおいが隣からも漂ってきた。

うちの撤収は実に速かった。

テントはポールからキャノピーを外すだけだからフライやペグ抜きまでやっても数分で終わる。UCOのキャンドルランタンを吹き消しテントとフライ、シュラフを張ったラインに並べて干して残りは車にホイホイと積み込む。今とは比べものにならない道具の量だ。

撤収もごく短時間で終わり、だから時間をたっぷり使えた。そうやって美里ガーデンプレイス家族村を後にして福岡への帰路で私たちは水辺の公園でひと休み。そこは美里町へ行く途中で見かけチェックしておいた場所だった。甲佐町の有名な《やな場》その周囲に整備された涼しげな公園(?)だ。そこでストームクッカーとシングルバーナーで簡単な昼飯を作りのんびり食って水辺の涼を味わった。公園にいくつかあるテーブルはBBQが出来るようグリルテーブルの様な作りになっていた。新緑と風と水路、その美しい空間で短いひと時を過ごして帰った。

このキャンプから帰った後にウチの奥さんが焚き火がしたいと言い出す。タープも欲しいと。

そして、、

今は焚き火依存症の私たちはあの頃の軽快さを忘れて非活動的なキャンプにどっぷり浸かっている。あの日のシンプルキャンプには戻れないかもしれないが、、やってみよう。