2019年11月30日

冬キャンプの心得 その2

冬キャンプの心得 その2

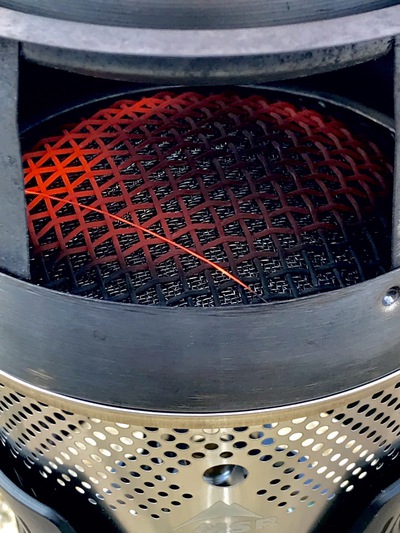

*横置きした薪はゆっくりと長く燃えてくれる。裏返すと凄まじい熱量を感じることができる。

*縦に焚べる焚き火台は火力が強いが長持ちしない。撤収の朝などはこれが良い。ゆっくり燃やしたんではチェックアウトもままならない。

薪は大きいまま燃やす。小割りにした薪はあっという間に燃えて灰になってしまう。着火と火力を安定させるために使う焚きつけは構わない。大きな薪は縦に焚べるより横にして燃やした方が長持ちする。炎がかチョロチョロになってきたらゴロンとひっくり返す。それまで裏面だった部分は真っ赤に熾ている。そして高い熱量を発散する。縦型の焚き火台では下から上に向かって炎が伸びる。見た目は大きな炎となって篝火のようだが長持ちはしない。

お湯は使う分だけ沸かすも良し、多めに沸かして保温ボトルや魔法瓶にストックしても良い。うちは後者だ。焚き火台の火が安定したらケトルを乗せても良いし、まったく違う液体燃料系のストーブバーナーで沸かしても良い。うちは最初ストーブバーナーで沸かしたものを何本かある保温ボトルや魔法瓶にストックしている。あとは焚き火台の空いたスペースにケトルを乗っけて沸々とやる。お湯はコーヒーやお茶、カップラーメンのためだけではなく、炊事棟での洗い物や折りたたみバケツでやる足湯にも使える。ひとつ注意は魔法瓶にしろ保温ボトルにしろ熱々の状態でお湯をストックしておけるのは満タンの時だけ。お茶一杯淹れるためにボトルのお湯を使うだけでボトル内の湯温は下がり始める。だから、熱々のお湯を使いたいなら満タンのボトルを一本手つかずで残しておくと良い。ただし、それでも真冬の外気にさらされたままだと確実に湯温は下がるので、漏れが無いか確認した上でテントかシュラフに放り込んでおく。こうしたらストックしたお湯は使う時にケトルに注いで沸かし直すと短時間で沸騰する。

足湯はいい。吹雪くような風のある時はやめた方が良いが冷え込む夜はテントに潜り込む前に折りたたみバケツで足湯をする。先ずは準備。靴を脱いだ足を置くきれいなスノコを一枚置く。スノコは小さくて構わない。その上にタオルを畳んで敷く。他にもう一枚足を拭くタオルを傍らに置いておく。それと入浴剤。そして新しいソックス。ソックスはウール系で厚目が良い。お湯は沢山沸かしておくこと。最低でも2L以上。準備が済んだら折りたたみバケツを安定した地面に置き、先に水を入れる。お湯を入れないのは耐熱温度があるからだ。水を適量入れたら沸かしたてのお湯や保温ボトルに入っている使いかけのお湯を注ぐ。お湯はなるべく沢山沸かしておく。手で湯温を確かめ少し熱めにする。そこへ入浴剤を入れる。靴とソックスを脱いだらズボンの裾をまくり上げ、いざ!足湯。足はなるべく動かさず指先だけウゴウゴさせる。湯温が下がり出したら火傷しない様にお湯を注ぎ足す。この時、けっしてドボドボ入れない。ゆっくりと少しずつ注ぐ。脚には膝掛けなど掛けておく。注ぎ足したお湯の温度がぬるくなりかけたら迷うことなくバケツから足を上げ用意していたタオルで包んでスノコに敷かれたタオルの上に置く。手早くお湯を拭き取り指の間までしっかりと拭いたら直ぐにソックスと靴を履く。足はポッカポカだぜ!おっかさん!冷めないうちにテントへ撤収。バケツのお湯はそのままでも良い。明日の朝にでも炊事棟か側溝に捨てよう。くれぐれも準備を怠らなく。お湯から足を上げて『タオル取って〜!』はダメすよ。

保温機能のないステンレスボトルに厚目のソックスを被せて熱々のお湯を注ぎしっかりと蓋を閉めて湯たんぽにする。寝る時には帽子を被る。夜間にテント内が結露した場合内側のウォールに当たった頭や髪の毛に露がついて朝方にはそれが凍りつくこともある。シュラフの上には一枚ブランケットを。これも結露した滴が落ちてシュラフを濡らすことがあるから。寒くても服を着たまま寝ない。冬用の暖かなインナーとソックスだけで良い。その方が体温によってシュラフが早く温まる。首にはネックウォーマーを。肩が冷えるならタオルかフリースを一枚首から肩に掛けて寝る。鼻腔が冷たくて眠れないならマスクをする。脱いだ服は結露などで濡れない様にザックか防水の袋に。ホッカイロを一枚間に挟んでおくと朝起きて着替える時に温かくなってる。靴はテントの前室か余裕があるならテントの中に入れておく。ガソリン以外のガス缶は車内かテントの中。

それと、寒冷下ではバッテリーを使うもの、スマホや充電式の機器は駆動時間が短くなるので使わない時は外気温にさらされない所へ。

キラキラ光る結露の星よ〜♪

これ結露ってそれが明け方に凍りついたもの。寒くても通気・換気を怠るとこうなる。特に小さなテントでは要注意。こうなるとシュラフも何もかも濡れていると考えてよい。

天候が悪かったりチェックアウトまで時間がなくて乾かせなかったら、自宅戻って最初の休日を利用して日干ししましょ。

ponio

*横置きした薪はゆっくりと長く燃えてくれる。裏返すと凄まじい熱量を感じることができる。

*縦に焚べる焚き火台は火力が強いが長持ちしない。撤収の朝などはこれが良い。ゆっくり燃やしたんではチェックアウトもままならない。

薪は大きいまま燃やす。小割りにした薪はあっという間に燃えて灰になってしまう。着火と火力を安定させるために使う焚きつけは構わない。大きな薪は縦に焚べるより横にして燃やした方が長持ちする。炎がかチョロチョロになってきたらゴロンとひっくり返す。それまで裏面だった部分は真っ赤に熾ている。そして高い熱量を発散する。縦型の焚き火台では下から上に向かって炎が伸びる。見た目は大きな炎となって篝火のようだが長持ちはしない。

お湯は使う分だけ沸かすも良し、多めに沸かして保温ボトルや魔法瓶にストックしても良い。うちは後者だ。焚き火台の火が安定したらケトルを乗せても良いし、まったく違う液体燃料系のストーブバーナーで沸かしても良い。うちは最初ストーブバーナーで沸かしたものを何本かある保温ボトルや魔法瓶にストックしている。あとは焚き火台の空いたスペースにケトルを乗っけて沸々とやる。お湯はコーヒーやお茶、カップラーメンのためだけではなく、炊事棟での洗い物や折りたたみバケツでやる足湯にも使える。ひとつ注意は魔法瓶にしろ保温ボトルにしろ熱々の状態でお湯をストックしておけるのは満タンの時だけ。お茶一杯淹れるためにボトルのお湯を使うだけでボトル内の湯温は下がり始める。だから、熱々のお湯を使いたいなら満タンのボトルを一本手つかずで残しておくと良い。ただし、それでも真冬の外気にさらされたままだと確実に湯温は下がるので、漏れが無いか確認した上でテントかシュラフに放り込んでおく。こうしたらストックしたお湯は使う時にケトルに注いで沸かし直すと短時間で沸騰する。

足湯はいい。吹雪くような風のある時はやめた方が良いが冷え込む夜はテントに潜り込む前に折りたたみバケツで足湯をする。先ずは準備。靴を脱いだ足を置くきれいなスノコを一枚置く。スノコは小さくて構わない。その上にタオルを畳んで敷く。他にもう一枚足を拭くタオルを傍らに置いておく。それと入浴剤。そして新しいソックス。ソックスはウール系で厚目が良い。お湯は沢山沸かしておくこと。最低でも2L以上。準備が済んだら折りたたみバケツを安定した地面に置き、先に水を入れる。お湯を入れないのは耐熱温度があるからだ。水を適量入れたら沸かしたてのお湯や保温ボトルに入っている使いかけのお湯を注ぐ。お湯はなるべく沢山沸かしておく。手で湯温を確かめ少し熱めにする。そこへ入浴剤を入れる。靴とソックスを脱いだらズボンの裾をまくり上げ、いざ!足湯。足はなるべく動かさず指先だけウゴウゴさせる。湯温が下がり出したら火傷しない様にお湯を注ぎ足す。この時、けっしてドボドボ入れない。ゆっくりと少しずつ注ぐ。脚には膝掛けなど掛けておく。注ぎ足したお湯の温度がぬるくなりかけたら迷うことなくバケツから足を上げ用意していたタオルで包んでスノコに敷かれたタオルの上に置く。手早くお湯を拭き取り指の間までしっかりと拭いたら直ぐにソックスと靴を履く。足はポッカポカだぜ!おっかさん!冷めないうちにテントへ撤収。バケツのお湯はそのままでも良い。明日の朝にでも炊事棟か側溝に捨てよう。くれぐれも準備を怠らなく。お湯から足を上げて『タオル取って〜!』はダメすよ。

保温機能のないステンレスボトルに厚目のソックスを被せて熱々のお湯を注ぎしっかりと蓋を閉めて湯たんぽにする。寝る時には帽子を被る。夜間にテント内が結露した場合内側のウォールに当たった頭や髪の毛に露がついて朝方にはそれが凍りつくこともある。シュラフの上には一枚ブランケットを。これも結露した滴が落ちてシュラフを濡らすことがあるから。寒くても服を着たまま寝ない。冬用の暖かなインナーとソックスだけで良い。その方が体温によってシュラフが早く温まる。首にはネックウォーマーを。肩が冷えるならタオルかフリースを一枚首から肩に掛けて寝る。鼻腔が冷たくて眠れないならマスクをする。脱いだ服は結露などで濡れない様にザックか防水の袋に。ホッカイロを一枚間に挟んでおくと朝起きて着替える時に温かくなってる。靴はテントの前室か余裕があるならテントの中に入れておく。ガソリン以外のガス缶は車内かテントの中。

それと、寒冷下ではバッテリーを使うもの、スマホや充電式の機器は駆動時間が短くなるので使わない時は外気温にさらされない所へ。

キラキラ光る結露の星よ〜♪

これ結露ってそれが明け方に凍りついたもの。寒くても通気・換気を怠るとこうなる。特に小さなテントでは要注意。こうなるとシュラフも何もかも濡れていると考えてよい。

天候が悪かったりチェックアウトまで時間がなくて乾かせなかったら、自宅戻って最初の休日を利用して日干ししましょ。

ponio

2019年11月29日

冬キャンプの心得

冬キャンプ

冬にキャンプするということは、それなりに色々考えなくてはいけない。

うちは真夏にキャンプをする事はほとんどなく、むしろ夏場はキャンプの完全オフシーズンとなっている。理由は簡単、暑くて不快で焚き火などしたくない、虫、虫、虫、夕立、シーズン真っ盛りで人が多い、などなど。

いつの頃からか寒い時期にキャンプをするようになった。数年前、とある人気のキャンプ場では年末年始にキャンプをしているのはうちだけだった。今やうちを含めて当たり前のように10組近いファミキャンプとなる。

さて、冬にキャンプするということは夏場と何が違うのか。簡単なことでごわす。

《寒い》《冷たい》《日の入りが早い》《夜明けが遅い》《テント内結露の可能性》《燃料が増える》

《寒い》ので暖かいに越したことはない。日除けもお肌が気になる人だけでいいし、むしろ限られた日照時間をいっぱいに取り込みたい。寒いから焚き火の時間は自然と長くなる。焚き火にしがみつく時間も多くなる。焚き火の時間が長くなるとアクティブさが失われる。尻が重くなるのだ。そして長い時間燃やすので薪などの木質燃料がそれ相応要る。夜、寒いとテントの中と外気温の差、人間の吐息などからテント内が結露することがある。寒くてもある程度の換気や通気が必要だ。下手するとテントの中でポタポタ落ちる冷たい滴とそれが凍りついてキラキラ輝くプラネタリウムを見ることになる。《寒い》というだけでこんなことが起こるのだ。

寒いから水も《冷たい》。お湯が沸くまでに時間がかかるし炊事棟の水は手が痺れるように冷たい。トイレの便座は飛び上がるほど冷たい(冷ケツ)。いつも利用するキャンプ場はようやくウォームレットになった(^^)。冷たい水からお湯を作るのでいつもより余分に燃料を食う。

そして、冬キャンプで忘れてはならないのが《日の出と日の入り》の違いだ。

冬は日の入りが早い。

《日の入りが早い》ということは、キャンプ場到着後は早めに早めにやるべきことをやらないと、暗くなって頭につけたランプとランタンの光だけで作業しなければならなくなる。特にチェックアウトの時間が遅いキャンプ場では早く着いても前の利用者がまだ居ることがある。だから、サイトが空き次第早めに設営などサイト作りと晩飯の支度だけはやっておく。わたしはバックパッキングをしていた頃は日の暮れ前には晩飯の調理を済ませていた。暗くなってからではあれこれ探したり細かな調理や作業がやりにくいからだ。昼間の様な明るい環境なら別だけど暗いところで食べる料理は今ひとつ美味しくない。視覚的に色や新鮮さなど美味しそうな情報が乏しくなるからだ。ファミキャンプでは特にそう。荷物もやる事も、食事の量も多く、明るいうちに済ませておいた方が断然はかどる事が多い。冬のキャンプでは《日の入り》を意識して明るい内に!これがウチのモットーです。

そして冬は夜明けが遅い。

《夜明けが遅い》ということはテントの外が暗いので自然と起きる時間が遅くなる。天気が悪く日の出を感じられない時は特にそうだ。キャンプ場によってはチェックアウトが10時というところも多い。ようやく明るくなっても寒い寒いとシュラフに潜り込んでると、起きて直ぐにバタバタ片付け撤収なんて事になる。だからこそ、必要のないものは撤収前日に片付けておく。そして、冬キャンプ撤収日の朝は大きな焚き火をしない。ただでさえ、明るくなってから撤収までの時間が短いのにいつもの調子で火を起こしてほっこり当たってたりしてたらチェックアウトになっても全く片付いていないなんてことになる。後から予約していたファミキャンパーから白い目で見られながら焦ってバタバタと撤収しているのをよく目にする。火を燃やす時は特に七輪など一旦温まるとなかなか冷めない物には火を入れない。大きな薪は燃やさず小さく割り切りしたものをこまめに燃やす。

この様に

冬キャンプといえば《寒い》ということから様々な連想が出来るが、それ以上に考えなければならないのが日照時間の短さだ。朝は遅く夜は早く訪れる。ランタンなどは地域にもよるが午後4時過ぎには点灯することがある。それを眠るまでつけているとガソリン式では燃料を多く食うし、電池式でも照度が落ちてくるかもしれない。この様に《寒い》と《暗い》はそれを解消するために色んなものを利用しそして消費してしまうのだ。

昼間の様に煌々と明かりを灯して夜を楽しむのも良いけれど、うちはそんなに明かり持ってないから。

こうまでして冬にキャンプするのは夏のあの暑さと不快さが一切ないから。高原のキャンプ場なら夏場も涼しくて良いかも。でもね、うちはやっぱり冬キャンプなのだ。

ponio

冬にキャンプするということは、それなりに色々考えなくてはいけない。

うちは真夏にキャンプをする事はほとんどなく、むしろ夏場はキャンプの完全オフシーズンとなっている。理由は簡単、暑くて不快で焚き火などしたくない、虫、虫、虫、夕立、シーズン真っ盛りで人が多い、などなど。

いつの頃からか寒い時期にキャンプをするようになった。数年前、とある人気のキャンプ場では年末年始にキャンプをしているのはうちだけだった。今やうちを含めて当たり前のように10組近いファミキャンプとなる。

さて、冬にキャンプするということは夏場と何が違うのか。簡単なことでごわす。

《寒い》《冷たい》《日の入りが早い》《夜明けが遅い》《テント内結露の可能性》《燃料が増える》

《寒い》ので暖かいに越したことはない。日除けもお肌が気になる人だけでいいし、むしろ限られた日照時間をいっぱいに取り込みたい。寒いから焚き火の時間は自然と長くなる。焚き火にしがみつく時間も多くなる。焚き火の時間が長くなるとアクティブさが失われる。尻が重くなるのだ。そして長い時間燃やすので薪などの木質燃料がそれ相応要る。夜、寒いとテントの中と外気温の差、人間の吐息などからテント内が結露することがある。寒くてもある程度の換気や通気が必要だ。下手するとテントの中でポタポタ落ちる冷たい滴とそれが凍りついてキラキラ輝くプラネタリウムを見ることになる。《寒い》というだけでこんなことが起こるのだ。

寒いから水も《冷たい》。お湯が沸くまでに時間がかかるし炊事棟の水は手が痺れるように冷たい。トイレの便座は飛び上がるほど冷たい(冷ケツ)。いつも利用するキャンプ場はようやくウォームレットになった(^^)。冷たい水からお湯を作るのでいつもより余分に燃料を食う。

そして、冬キャンプで忘れてはならないのが《日の出と日の入り》の違いだ。

冬は日の入りが早い。

《日の入りが早い》ということは、キャンプ場到着後は早めに早めにやるべきことをやらないと、暗くなって頭につけたランプとランタンの光だけで作業しなければならなくなる。特にチェックアウトの時間が遅いキャンプ場では早く着いても前の利用者がまだ居ることがある。だから、サイトが空き次第早めに設営などサイト作りと晩飯の支度だけはやっておく。わたしはバックパッキングをしていた頃は日の暮れ前には晩飯の調理を済ませていた。暗くなってからではあれこれ探したり細かな調理や作業がやりにくいからだ。昼間の様な明るい環境なら別だけど暗いところで食べる料理は今ひとつ美味しくない。視覚的に色や新鮮さなど美味しそうな情報が乏しくなるからだ。ファミキャンプでは特にそう。荷物もやる事も、食事の量も多く、明るいうちに済ませておいた方が断然はかどる事が多い。冬のキャンプでは《日の入り》を意識して明るい内に!これがウチのモットーです。

そして冬は夜明けが遅い。

《夜明けが遅い》ということはテントの外が暗いので自然と起きる時間が遅くなる。天気が悪く日の出を感じられない時は特にそうだ。キャンプ場によってはチェックアウトが10時というところも多い。ようやく明るくなっても寒い寒いとシュラフに潜り込んでると、起きて直ぐにバタバタ片付け撤収なんて事になる。だからこそ、必要のないものは撤収前日に片付けておく。そして、冬キャンプ撤収日の朝は大きな焚き火をしない。ただでさえ、明るくなってから撤収までの時間が短いのにいつもの調子で火を起こしてほっこり当たってたりしてたらチェックアウトになっても全く片付いていないなんてことになる。後から予約していたファミキャンパーから白い目で見られながら焦ってバタバタと撤収しているのをよく目にする。火を燃やす時は特に七輪など一旦温まるとなかなか冷めない物には火を入れない。大きな薪は燃やさず小さく割り切りしたものをこまめに燃やす。

この様に

冬キャンプといえば《寒い》ということから様々な連想が出来るが、それ以上に考えなければならないのが日照時間の短さだ。朝は遅く夜は早く訪れる。ランタンなどは地域にもよるが午後4時過ぎには点灯することがある。それを眠るまでつけているとガソリン式では燃料を多く食うし、電池式でも照度が落ちてくるかもしれない。この様に《寒い》と《暗い》はそれを解消するために色んなものを利用しそして消費してしまうのだ。

昼間の様に煌々と明かりを灯して夜を楽しむのも良いけれど、うちはそんなに明かり持ってないから。

こうまでして冬にキャンプするのは夏のあの暑さと不快さが一切ないから。高原のキャンプ場なら夏場も涼しくて良いかも。でもね、うちはやっぱり冬キャンプなのだ。

ponio

2019年11月27日

よみがえれ〜♪よみがえれ〜♪

SEIKO の SZEN002 通称 Black Monster

11年ほど前に購入して7年ほど使ったか、、当時立ち上げたばかりの今の仕事に毎日毎日連れ出されて7年間トラブルもなく稼働してくれた仕事時計。

しかし、あの日、チャドクガの毒毛にやられた衣類や grip swany のワークグローブと共に高温のシャワー洗浄され、それ以来狂ってしまっていた。他の時計が1分という時間を計測する間にこの時計は1分半近く進むようになった。つまり超早送り時計。それから4年、修理することもなくジッパー付きのナイロンパックに保存され今日まで至っていたが、、仕事で訪れた街の時計屋さんにてフト相談してみたら、テンプのヒゲ(バネ)が絡まって引っかかってる可能性があるとのこと、そして、、場合によっては《叩く》と治ることもある、と聞いた。フムフム。そして、帰宅後に密封されたナイロンパックから取り出したこの時計を久しぶりにシャカシャカ振ってみる。案の定すごい速度で秒針が回る。そこで、試しにとレザーマンのプライヤーで時計の裏蓋をカツン!カツン!と叩いて更にガツガツと衝撃を与えてみた。すると〜、、おや?なんとなく秒針の勢いが落ち着いた感じに。そしてその時の時刻にセットし直し更にシャカシャカ振ってからそれを置いて仕事に出た。夜、帰って見るとなんと!時刻は正確である。なーんだ!なーんだ!治ってもぅーたぁー!これだけかー?!

でも、ホンマに?明日の朝起きたらめちゃくちゃ進んでるんとちゃうのん?そんな不安を抱えながら暖かな布団に潜り込むアタシです。おやすみなさい。

ponio

追記

朝起きると時計は正確に時を刻んでいた。テンプのヒゲは又いつ引っかかるかわからず安心はできないが、とりあえず《復活》としよう! と、おもいきや!

ぬわぁーんと!!時計を持ち上げた途端にウレタンバンドがポロリと折れて千切れたぁ、、なぜじゃぁ、、どうしてじゃぁ、、なぜじゃぁ、、と寛平ちゃんになるアタシ。

追記 2019/12/01

SEIKO純正ウレタンバンド(ミュージシャンじゃない)がAmazon(ライダーじゃない)より届きまして無事よみがえりまして候。

SEIKO ウレタンバンド 19mm

2019年11月21日

正月キャンプ用品 キレモノ

正月キャンプ 《キレモノ》

えー!こんなにー?!と思うでしょ?

いつものことです。理由は用途を分けているからです。一本のキレモノで何でもかんでもやるのは如何にも米国的で知らん人から『サバイバルですね〜」なんて言われるの嫌いだから。

カラフルなハンドルのペティナイフは調理用。アックスは薪割りに、ノコギリはそのままの用途、折り畳みのハサミはいつも持ち歩いているので、下のビクトリノックス二本はどちらか一本のみで、これもテーブルトップで使います。右下のフイックストブレードはアックス以下 EDCブレード以上のタフな作業全般。残りは日常的に使われているEDCブレードでこの中から一本持って行きキャンプ場で身につけます。この様に身につけて使うのはEDCブレードのみで、あとはそれぞれの持ち場に置かれ使われます。

今回、5年ぶりとなるそのキャンプ場は当時から非常に良く整備された気持ちの良い環境でした。周囲は開けておりそばには宿泊可能な温泉施設、森に囲まれあちこちに落ち枝がゴロゴロしている野性味ある野営地とは別物です。つまり焚き火に使う為に落ち枝などを拾いキレモノで切り割りすることがない環境です。だからブッシュクラフトチックな作業や楽しみは殆どありません。

ENZO のトラッパー95はこれ一本でかなりハードな作業までこなせます。が、今回のキャンプ場には必要なさそうです。

lion steel の M5もこれまでかなりハードな作業をこなしてきましたが、これも今度の正月キャンプには大袈裟すぎます。当時(5年前)よりはるかに多くのキャンパーが冬キャンプを楽しむ昨今、あの整備されたキャンプ場でこんなの抜いたら人目を引くだけです。

こちらも同様。ESEE 4 SS 。

こちらも同様。ESEE 4 SS 。 本来ならこの二本で足りますね。MORA の860 と classic 2 です。860 はこちらのブログでも何度も登場してきた《名キレモノ》です。北欧のキレモノらしい木材に対する切れ味の素晴らしさ(上には上があるのを承知で)と加えて食材に対しても同様の切れ味を感じられます。特にステンレス鋼のブレードはメンテナンスが楽チンでさっと洗ったり、ウエットティッシュで拭いたりしても殆ど錆の心配もありません。軽くて身につけていても苦になりません。これでやらない作業は《叩き》だけです。《叩き》とは薪などに使う木材を縦割りにしたり太い枝を切断する時にやるバトン、斧のように叩きつけて削るチョッピングのこと。これらは専門分化された道具を使えば良いことで、その為にアックスや鉈、ノコギリがあります。わが家の場合、冬キャンプは大きな薪をより長く燃やすように工夫します。燃やし易いように小さく切り割りした薪だとあっという間に燃え尽きていくらあっても足りません。七輪は基本炭ですし、二台のうち一台の焚き火台は薪を大きなまま、もう一台はメインの焚火台から熾を移し替えて使います。薪を小さく切り割りするのは僅かです。となると《叩き》以外の作業の殆どはこれらMORAのキレモノで十分事足りるわけです。今回は合流する娘のところに貸し出される予定。

本来ならこの二本で足りますね。MORA の860 と classic 2 です。860 はこちらのブログでも何度も登場してきた《名キレモノ》です。北欧のキレモノらしい木材に対する切れ味の素晴らしさ(上には上があるのを承知で)と加えて食材に対しても同様の切れ味を感じられます。特にステンレス鋼のブレードはメンテナンスが楽チンでさっと洗ったり、ウエットティッシュで拭いたりしても殆ど錆の心配もありません。軽くて身につけていても苦になりません。これでやらない作業は《叩き》だけです。《叩き》とは薪などに使う木材を縦割りにしたり太い枝を切断する時にやるバトン、斧のように叩きつけて削るチョッピングのこと。これらは専門分化された道具を使えば良いことで、その為にアックスや鉈、ノコギリがあります。わが家の場合、冬キャンプは大きな薪をより長く燃やすように工夫します。燃やし易いように小さく切り割りした薪だとあっという間に燃え尽きていくらあっても足りません。七輪は基本炭ですし、二台のうち一台の焚き火台は薪を大きなまま、もう一台はメインの焚火台から熾を移し替えて使います。薪を小さく切り割りするのは僅かです。となると《叩き》以外の作業の殆どはこれらMORAのキレモノで十分事足りるわけです。今回は合流する娘のところに貸し出される予定。正月キャンプ準備委員会

2019年11月19日

奥さん次第です

わが家のキャンプ、

道具立ては毎回なぜ変わるのか?

『それは奥さんの気まぐれで変わる。』

「キャンプで〇〇食べたいね」と奥さんが言い出す。「 う、うん」とアタシが答える。答えると同時に頭の中のコンピューター(言い回しが古いね)が起動し始める。

シュワちゃんやし!コンピューターのイメージめちゃくちゃ古いし!

〇〇?、、ということは、

あれが要る、これも要る、こっちの方がええかな? いやいや、こっちの方が使いやすい、、

わが家のキャンプでいつも変わる道具立てとは、そう!調理用品、特にクッカーなのです。そしてそれに対応する熱源、つまりストーブ、バーナー、焚き火台などです。

例えば今年の正月キャンプでは奥さんが黒豆を炊きたいと言い出した。黒豆とな!?

はて、黒豆炊くには何があればええのん?

自宅にある鍋釜クッカーの類いから選ばれたのが台所で使われている GSI の4qt・約3.8 Lのエナメルクックウエアつまり琺瑯(ホーロウ)の鍋でした。さて、これを何で炊くのか?奥さんは七輪でコトコト炊くと仰った。しかし、実際には最初に七輪の火が熾きるまでの間、鍋を煮立てておかなければならず、たまたま持って行ってたガソリンストーブ(フューエルボトルの圧抜きをした直後だったのでガスモードに切り替えて)で最初の煮立てをしました。

スペアリブを煮豚風にと奥さん。無水鍋を持って行くことなり、更に誰にでも扱えて火加減が容易な熱源として CB-ODX-1を持ち出しました。この回は気候も温暖でしたが正月キャンプはかなりの低温が予想されるので CB-ODX-1 は間違いなくドロップダウンするだろうね。奥さんが一番使いやすいコンロなのに。

低価格でボリューム感のあるアンガスビーフを焼くのにスキレットの8を持って行きました。熱源は小さなウッドストーブと CB-ODX-1(焼き色付けのみ)が使われました。

その奥さんの手下第一号が七輪です。これは夫婦でのキャンプがまだアタシのソロ装備でやりくりされていた頃から使われています。「手羽先焼きたい」「餅焼きたい」「海老焼こうか」「厚揚げ豆腐と焼きおにぎり」「ガーリックトースト食べたい」「椎茸焼いて食べよう」「七輪でトーストしたパンが食べたい」と傍若無人です。

B-6君は奥さんの手下その二。「ホタテ焼きたい」「ソーセージ焼きたい」「鷄のハツ食べたい」「白身魚焼こうよ」ムムム、、。

予定していた焚き火台が雨のために使えない、そんな時、持って行ってた微細な火力調整ができるガソリンストーブが活躍してくれたことも。ドラゴンフライとウイスパーライトINL。

土砂降りの雨の中炊事棟に籠りひたすらに煮込みラーメンを作る、、お前だけがアタシの相棒。ウイスパーライトINL、、そんなこともありましたっけ。

そして奥さんの火付盗賊ぶりから『焼きたい煮込みたい症候群』が始まり、、「豚バラ串焼きしたい」「秋刀魚焼きたい」「牡蠣焼きたい」「鍋したい」「ビーフシチュー作ろう」「コーヒー飲みたい」ハイハイ、、。

わが家の新しき焚火台もフル活用され、、お湯沸かして、秋刀魚焼いて、ホイル焼き、ホイル蒸しして、、

そして、アタシがあたしらしく使いこなしてきたのが Trangia のストームクッカーです。お湯を沸かし、フライパンで炒め物し、土鍋乗っけて鍋をし、卵を茹で、飯を炊く、、確実に一度の失敗もなく、毎回結果を出してくれる万能選手。

《お湯沸かして》《煮物して》《焼き物して》《炒め物して》《ホイル焼きして》《飯炊いて》、、、火の数足りねーし!

お湯を沸かすだけなら強火一辺倒で良し!

しかし、飯を炊くには火加減できないとね。

煮物も煮立ては強火でもコトコト煮るなら弱火がいいし、焼き物は断然炭火がいい。大きな鍋なら安定感のある五徳か七輪、焚き火台がいい。パーコレーターも火加減大事。

火の数足りてない上に火加減できるものも必要で、これ意外と大変あるよ。

奥さんは来年の正月キャンプも黒豆炊きたいと申しております。鍋にビーフシチューと餅、ご飯、雑煮、ソーセージと目玉焼き、、

*無水鍋とストームクッカー25でビーフシチューの炒めから煮立てまで。あとは焚き火台か七輪で、、その予定。

ストームクッカーとノンスティックのソースパンで炊飯。アルコールバーナーの火加減は二段階。蓋の上に適当な重さのケトルか金属製のボトル、スキレットでも良し。炊き上がっても余熱でご飯粒がこびりつきません。これも問題なし。

*エバニュー2.8Lクッカーは雑煮に使おうかと、、。

*ツルマル印のシュウ酸両手鍋はそのまんま鍋物に。

*黒豆用 GSI 琺瑯鍋。奥さん曰く、大きさがちょうど良いらしい。

*飯炊き用 Trangia ソースパン

黒豆は無水鍋がいいのだけれど鍋の深さが足りないらしく、また GSIの琺瑯鍋か。最初の煮立てはガソリンストーブで、あとは七輪にお任せ。鍋物はシュウ酸両手鍋で。ビーフシチューは無水鍋、ストームクッカーで炒めてから煮立て、あとは焚き火台か。炊飯はTrangia のノンスティック1.75L、もちろんストームクッカー。餅は七輪か焚き火台、ソーセージと目玉焼きはスキレットと焚き火台。鍋物はエバニューの2.8Lクッカー。雑煮はエバニューのクッカーか。煮立てはガソリンストーブであとは七輪か焚き火台。

速攻湯沸かしはこれで。MSR のウインドバーナー。ガスは収納できなくても250缶で、寒さにめっぽう強かったキャプテンスタッグさんの PXでいきまひょ。

*ガソリンストーブとケトル。ガソリンストーブは SOTO SOD-372とMSR Whisper Lite Internationalを。SOD-372は今年の正月キャンプで極寒の中不具合が出たので念のために確実な ウイスパーライトINLをもって行こうかと。SOD-372もあの不具合以降いろいろ試してみて何とか毎回安定した燃焼をしているので大丈夫そうたけど。念には念を入れて。

*Quechuaケトル 1.0L

湯沸かしは急いでいる時以外は七輪か焚き火台でさせましょ。

つまり、今回は二つの焚き火台と七輪(どんだけー)、4qtの琺瑯鍋とシュウ酸両手鍋、エバニューの2.8Lクッカー、QuechuaのケトルとTrangia のストームクッカー25、湯沸かし用にウインドバーナー、ガソリンストーブが予備を入れて二台。煮立てはガソリンストーブとストームクッカー、煮込みと焼き物、炒め物は七輪と焚き火台。

奥さんが食べたいもの → 鍋釜クッカー決定 → 熱源決定 → 燃料買い足し。そんな方程式ができあがる。

あとは奥さんが新たなる食べたいものを思いつかないように祈りを捧げます。アーメンオーメン坦々麺。

ponio

道具立ては毎回なぜ変わるのか?

『それは奥さんの気まぐれで変わる。』

「キャンプで〇〇食べたいね」と奥さんが言い出す。「 う、うん」とアタシが答える。答えると同時に頭の中のコンピューター(言い回しが古いね)が起動し始める。

シュワちゃんやし!コンピューターのイメージめちゃくちゃ古いし!

〇〇?、、ということは、

あれが要る、これも要る、こっちの方がええかな? いやいや、こっちの方が使いやすい、、

わが家のキャンプでいつも変わる道具立てとは、そう!調理用品、特にクッカーなのです。そしてそれに対応する熱源、つまりストーブ、バーナー、焚き火台などです。

例えば今年の正月キャンプでは奥さんが黒豆を炊きたいと言い出した。黒豆とな!?

はて、黒豆炊くには何があればええのん?

自宅にある鍋釜クッカーの類いから選ばれたのが台所で使われている GSI の4qt・約3.8 Lのエナメルクックウエアつまり琺瑯(ホーロウ)の鍋でした。さて、これを何で炊くのか?奥さんは七輪でコトコト炊くと仰った。しかし、実際には最初に七輪の火が熾きるまでの間、鍋を煮立てておかなければならず、たまたま持って行ってたガソリンストーブ(フューエルボトルの圧抜きをした直後だったのでガスモードに切り替えて)で最初の煮立てをしました。

スペアリブを煮豚風にと奥さん。無水鍋を持って行くことなり、更に誰にでも扱えて火加減が容易な熱源として CB-ODX-1を持ち出しました。この回は気候も温暖でしたが正月キャンプはかなりの低温が予想されるので CB-ODX-1 は間違いなくドロップダウンするだろうね。奥さんが一番使いやすいコンロなのに。

低価格でボリューム感のあるアンガスビーフを焼くのにスキレットの8を持って行きました。熱源は小さなウッドストーブと CB-ODX-1(焼き色付けのみ)が使われました。

その奥さんの手下第一号が七輪です。これは夫婦でのキャンプがまだアタシのソロ装備でやりくりされていた頃から使われています。「手羽先焼きたい」「餅焼きたい」「海老焼こうか」「厚揚げ豆腐と焼きおにぎり」「ガーリックトースト食べたい」「椎茸焼いて食べよう」「七輪でトーストしたパンが食べたい」と傍若無人です。

B-6君は奥さんの手下その二。「ホタテ焼きたい」「ソーセージ焼きたい」「鷄のハツ食べたい」「白身魚焼こうよ」ムムム、、。

予定していた焚き火台が雨のために使えない、そんな時、持って行ってた微細な火力調整ができるガソリンストーブが活躍してくれたことも。ドラゴンフライとウイスパーライトINL。

土砂降りの雨の中炊事棟に籠りひたすらに煮込みラーメンを作る、、お前だけがアタシの相棒。ウイスパーライトINL、、そんなこともありましたっけ。

そして奥さんの火付盗賊ぶりから『焼きたい煮込みたい症候群』が始まり、、「豚バラ串焼きしたい」「秋刀魚焼きたい」「牡蠣焼きたい」「鍋したい」「ビーフシチュー作ろう」「コーヒー飲みたい」ハイハイ、、。

わが家の新しき焚火台もフル活用され、、お湯沸かして、秋刀魚焼いて、ホイル焼き、ホイル蒸しして、、

そして、アタシがあたしらしく使いこなしてきたのが Trangia のストームクッカーです。お湯を沸かし、フライパンで炒め物し、土鍋乗っけて鍋をし、卵を茹で、飯を炊く、、確実に一度の失敗もなく、毎回結果を出してくれる万能選手。

《お湯沸かして》《煮物して》《焼き物して》《炒め物して》《ホイル焼きして》《飯炊いて》、、、火の数足りねーし!

お湯を沸かすだけなら強火一辺倒で良し!

しかし、飯を炊くには火加減できないとね。

煮物も煮立ては強火でもコトコト煮るなら弱火がいいし、焼き物は断然炭火がいい。大きな鍋なら安定感のある五徳か七輪、焚き火台がいい。パーコレーターも火加減大事。

火の数足りてない上に火加減できるものも必要で、これ意外と大変あるよ。

奥さんは来年の正月キャンプも黒豆炊きたいと申しております。鍋にビーフシチューと餅、ご飯、雑煮、ソーセージと目玉焼き、、

*無水鍋とストームクッカー25でビーフシチューの炒めから煮立てまで。あとは焚き火台か七輪で、、その予定。

ストームクッカーとノンスティックのソースパンで炊飯。アルコールバーナーの火加減は二段階。蓋の上に適当な重さのケトルか金属製のボトル、スキレットでも良し。炊き上がっても余熱でご飯粒がこびりつきません。これも問題なし。

*エバニュー2.8Lクッカーは雑煮に使おうかと、、。

*ツルマル印のシュウ酸両手鍋はそのまんま鍋物に。

*黒豆用 GSI 琺瑯鍋。奥さん曰く、大きさがちょうど良いらしい。

*飯炊き用 Trangia ソースパン

黒豆は無水鍋がいいのだけれど鍋の深さが足りないらしく、また GSIの琺瑯鍋か。最初の煮立てはガソリンストーブで、あとは七輪にお任せ。鍋物はシュウ酸両手鍋で。ビーフシチューは無水鍋、ストームクッカーで炒めてから煮立て、あとは焚き火台か。炊飯はTrangia のノンスティック1.75L、もちろんストームクッカー。餅は七輪か焚き火台、ソーセージと目玉焼きはスキレットと焚き火台。鍋物はエバニューの2.8Lクッカー。雑煮はエバニューのクッカーか。煮立てはガソリンストーブであとは七輪か焚き火台。

速攻湯沸かしはこれで。MSR のウインドバーナー。ガスは収納できなくても250缶で、寒さにめっぽう強かったキャプテンスタッグさんの PXでいきまひょ。

*ガソリンストーブとケトル。ガソリンストーブは SOTO SOD-372とMSR Whisper Lite Internationalを。SOD-372は今年の正月キャンプで極寒の中不具合が出たので念のために確実な ウイスパーライトINLをもって行こうかと。SOD-372もあの不具合以降いろいろ試してみて何とか毎回安定した燃焼をしているので大丈夫そうたけど。念には念を入れて。

*Quechuaケトル 1.0L

湯沸かしは急いでいる時以外は七輪か焚き火台でさせましょ。

つまり、今回は二つの焚き火台と七輪(どんだけー)、4qtの琺瑯鍋とシュウ酸両手鍋、エバニューの2.8Lクッカー、QuechuaのケトルとTrangia のストームクッカー25、湯沸かし用にウインドバーナー、ガソリンストーブが予備を入れて二台。煮立てはガソリンストーブとストームクッカー、煮込みと焼き物、炒め物は七輪と焚き火台。

奥さんが食べたいもの → 鍋釜クッカー決定 → 熱源決定 → 燃料買い足し。そんな方程式ができあがる。

あとは奥さんが新たなる食べたいものを思いつかないように祈りを捧げます。アーメンオーメン坦々麺。

ponio

2019年11月14日

4本目の LST

Gerber Legendary Blades 6009 LST

デザイン/ブラッキー・コリンズ

以前、こちらのブログで米国 Gerber社の【LST】というフォールディングナイフについて書かせてもらいました。【 LST 】は ライト・スムース・タフの略。Gerber がクラシックシリーズとして販売していたロックバック式フォールダーに積層素材のマイカルタをハンドル材とした初期 LST を販売したのが1980年初頭。ベンチマーク社のブラッキーコリンズのデザインです。それから間もなく発売されたのが現行品の原型、ザイテル製のワンピースハンドルを持った今と変わらぬデザインの物です。

1990年代の大阪でわたしは二本の【LST】を日常的に使っておりました。一本は赤いザイテル製ハンドルに粗末な樹脂製のポケットクリップが付属したモデルで、もう一本は同じザイテル製ハンドルでもカムフラージュ柄のものでした。しかし、いつの間にやらその二本とも失くしてしまいました。当時数年おきに引越しを繰り返していたその過程で荷物に紛れ込み紛失したのかもしれません。二本の LST を失くしてから十数年が経ち、3度目の正直とばかりに現行品の【LST】を仕入れたのは2018年のこと。それについてはこちらのブログ『帰ってきた GERBER LST 』で書かせてもらいました。

さてさて、今回米国からの取り寄せで4 度目の購入となった Gerber【LST】は1980年代〜1990年代初頭(ディーラーの説明には80年代とありましたが)に製造されたもので、昨年3度目の正直で買った現行品とは細部がかなり違っております。90年代に大阪で使っていたモデルは今回の物と現行品の中間的モデル。LST にもモデルチェンジの歴史があるのです。ちなみに80年代に発売された最初期の LST はハンドル材がマイカルタ(積層素材)で左右からはさみ込むタイプでした。

どこかの店の棚、倉庫に置かれたままであったことを思わせる古びた箱。そこから出てきた Legendary Blade は一度も使われたことのないデッドストック。

先人たちのブログでは Gerber の化粧箱がオレンジ色になったのは1979年となっております。その後フィンランドの FISKARS に社を売却した1987年より青箱となったそうで、ちなみに現行品は黒箱でかなり簡素化された仕様です。

*現行品の簡素化された黒箱、なんだかスーパーの棚に並んでそう、、そこそこ!このキレモノはそんな日用品的刃物であったはずです。

実はわたし、このオレンジ箱もその後の青箱も見覚えがあります。わたしが仕事としてキレモノを販売する側にいた頃に何度も手にして見ていたからです。勿論、当時は80年代90年代のものが後にビンテージ扱いされるとは思ってもいませんでしたが。

以後は今回紹介する90年代初頭のLSTをオールド(そう呼ぶには時代が新しいけど)、昨年購入した方を現行品と呼ぶことにします。

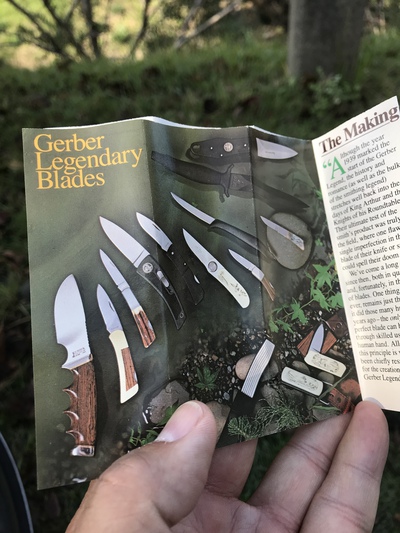

中にはこんな折り込みが入っていました。そこに写っている Gerber のキレモノはどれも今や廃盤品。ビンテージとか、オールドガーバーなどと言われてあの頃よりもずっと高い値段でやり取りされています。改めてファンが多いのだなぁ〜と感心しきり。

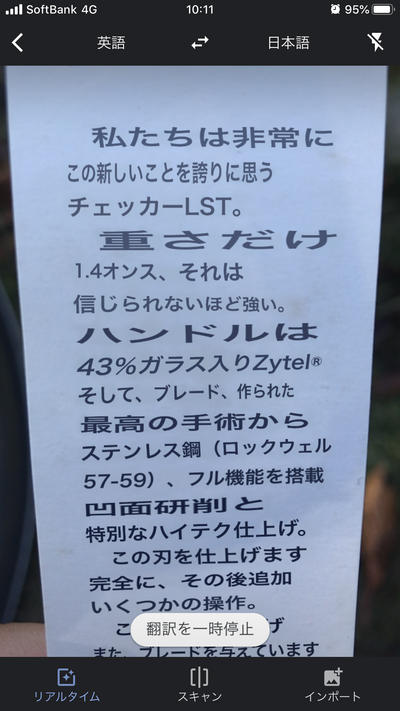

【 LST 】について書かれたものも入っておりました。なにか、顧客に対するきちんとした姿勢や自信の様なものを感じます。

上の解説書を Google 翻訳のカメラスキャンにかけてみると、、、うーむ、もう一歩な訳ですが何を言いたいのかはわかります。

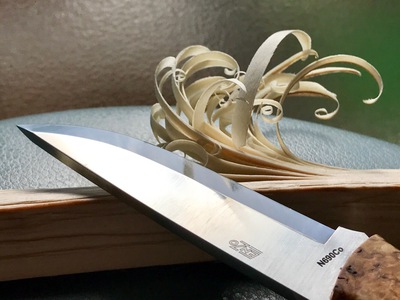

現行品との違いで一番目を引くのはブレードです。

右が現行品です。左は30年近く前の LSTです。違いますね〜。タングと呼ばれるブレードの根元からカッティングエッジにかけての滑らかなラインはこの頃まで。その後は右の現行品の様なシェイプに変わりました。チラリと見えるハンドルのチェッカー(滑り止め)のパターン(細かさ)もかなり違いますね。

ブレード右面。左がオールド、右が現行品

ブレード先端部(ポイント)はオールドの方がやや薄く鋭利です。

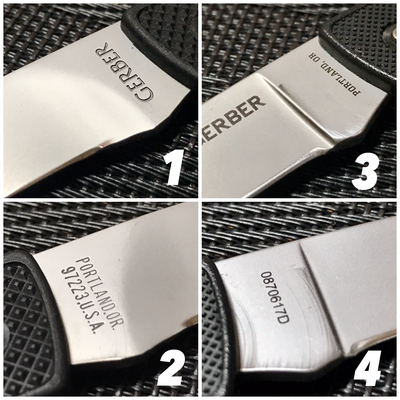

1・2 はオールド、3・4 が現行品

オールドの方は刻印(彫ってある)

現行品はエッチングですかね

ハンドルは デュポン社の【 Zytel® 】ザイテルというガラス強化されたワンピース構造のナイロン樹脂。どちらも質感は同じですが滑り止めのチェッカーの目の細かさが違います。わたしは現行品の方が好きです。手にしてみると現行品の方が滑り止めの効果があるのがわかります。オールドはなにかオモチャぽく感じます。

ココもちゃうね。

違う箇所といえばココも。ブレードとロックバーとの合わせ目。左のオールドは左右にズレがあるが合わせ目の高さは平面。右の現行品は左右のズレは無いが合わせ目をはっきり(造り的には簡素化)させた造りです。この部分の仕上げも現行品はブレードと同じ仕上げ。オールドはブレードとロックバーの上面のみポリッシュ仕上げ。

手前がオールド、奥が現行品。現行品はブレードの背は滑らかに面取りされてあります。対するオールドはキリッとエッジが立った仕上がり。

左がオールド、右が現行品。ブレードをハーフストップで止めてみると、ロックバーの出方がずいぶん違います。現行品の方がわずかにメリハリのあるアクションと感じるのはこの辺の造りに要因があるのかも。

キックと呼ばれる凸を比べてみると、カッティングエッジの付け根が全く違います。エッジ(研がれてある面)は現行品(手前)の方が長く、オールドは実際に切れるエッジは根本からかなり先からです。研ぎ直してエッジを後ろまでもってきた個人のモデルを何度か目にしましたが、実用とは別に見た目がガラリと変わってしまいます。このままがいいかな。

大きな違いはココにも。ブレードを起こすために爪を引っ掛ける溝・ネイルマークの有無です。ネイルマークのある方がオールド。しかし、LST はネイルマークがあっても無くても楽々ブレードが起こせます。だからか、現行品にはネイルマークは設けられていません。

現行品には尻尾を付けてあるけど重さは殆ど同じ。

この二本を扱ってみた感じは殆ど同じです。約30年の開きがあるモデルですがウリであるブレード開閉の軽快さも全く変わりません。殆どとは、現行品の方が僅かにロックスプリングが強い感じがします。ただ、これは本当に《わずか》の差で感覚的なものなのかもしれません。あとは、、音色。オールドの方がブレードを開き切った時の音色が微かな金属音が混じって美しいと感じます。

さて、今やビンテージ扱いされる今回の【LST】をどうするのか?

わたしはコレクターやないから遠慮なく使いまっせ〜!これ昔から変わらぬアタシの『使ってナンボ主義』『使ってマンボ♪』の精神ですたい!その方が ジョセフ & ピート・ガーバーさんもお喜びでしょう(勝手にそう思ってます〜)。箱は、、暫くは残しておくでしょうが、たぶん捨ててしまうでしょうね。アタシそんな性分なのです。

ponio

続きを読む

2019年11月12日

ステンレス・ケトル

こんにちは、ponioです。

朝晩冷えてきましたね。毎朝毎朝お湯を沸かしてくれるステンレス製ケトル。10年ほど使った GSI のハルライトティーケトルを引退させて代わりに GSI と Quechua のステンレスケトルがその跡を引き継ぎました。GSI のステンレスケトルもキャンプから日常まで使われ続けて何年にもなります。そこへ、この春先に仕入れたばかりの Quechua のケトルを投入しました。

朝陽を浴びる二つのケトルはどちらもステンレス製のケトル。上が GSI で下が Quechua(ケシュア)、下は背の低い奥さんが取りやすいように。

* GSI グレイシャーステンレスケトル

容量 1L (900mlという記述もあり)

価格 ¥5.400(GSI)/¥5.980(Amazon)

* Quechua MH500 ステンレスケトル

容量 1L 価格 ¥1.790(デカトロン)

それにしても違いすぎると思いませんか?

価格とサイズです。どちらも同じようなステンレス製ケトルなのに何故に故にここまで価格が違うのんノン?そして、サイズです。どちらもデータでは容量は1Lとなっておりますが、、明らか〜に Quechua の方がデカイのです。

触った感じは GSIの方が少し厚みがあるように感じますがそれにしても価格が何倍?

見た感じに違う容量、ここ注ぎ口の下のラインまでの高さが明らかに違います。この注ぎ口の下のラインを越えて水を入れると沸騰の際にドバドバと吹きこぼれます。底の直径はというと二社共 15cm台で、Quechua の方がほんの 5mmほど大きいのです。、となるとメーカーのデータ(容量)の基準が違うのかな?

誰がどう見ても Quechua のケトルの方がデカイとわかるんだけど。

実際に注ぎ口ギリギリまで水を入れてその量を計測してみると、、GSI はメーカーデータが1Lに対して約875ml、Quechua の方はメーカーデータ1Lに対して約1150ml 、やっぱり見た目そのままで Quechua の方が容量は大きかったのです。そういえばウチの魔法瓶は約1.1Lの満水容量ですが、Quechua のケトルで注ぎ口ギリギリで沸かして注ぐと魔法瓶も丁度満水になります。

Quechua のケトルはサイズ的にはデカいんだけど、ここ蓋と開口部はけっこう小さめ。まるで鉄瓶みたい。

一方の GSI はというとこれがまたデカイ蓋と開口部。これは蓋を開けた状態でレトルトパックを温めたり、強引に袋入りラーメン煮たりできるように作られた(ホンマかいな!)に違いない!スープは注ぎ口から直飲み!豪快やねー!(熱いわ!)

とにかく、このデカイ開口部のおかげで空の時はアルコールバーナーや小型のシングルバーナー、チタンカップなど収納がとても簡単にできます。

また Trangia のストームクッカー25(サイズ L)にもなんとか収納可能です。

注ぎの技は両社ともに不満なし。GSI のケトルは注ぎ口が短く Quechua の方はタコの八ちゃん型。どちらもきれいに注げますが、Quechua のケトルは満水(1L)を超えると注ぐ際にお湯が出にくいことがある。こんな時は蓋を一度軽く持ち上げて空気抜きしてやると普通に注げます。

ケトルは片手で注ぎ切れるのが良い。お湯を最後の一滴まで、、Quechua の方は蓋に設けられた凸が開口部のリムに引っ掛かり宙ぶらりんになることで蓋を押さえる必要がなく片手で注ぎ切れます。

GSI の方はそのまま注ぎ切ろうと90′近く傾けると蓋は外れてしまいます。そこでハンドルの後方の取り付け部を内側に少し曲げてやると外れかかった蓋が曲げたハンドル取り付け部に引っ掛かって落ちなくなります〜これ超簡単な加工(ってほどじゃない)で片手注ぎができるようになりまするぅ。

どちらが先に沸くかはどうせやってもそう変わりない結果だと思いますし、外で使う以上バーナーやコンロ、焚き火の火加減、気温水温次第でいくらでも変わってきます。

どちらも無垢のステンレス製でアウトドア用の熱源を選びません。ハンドルに後付けしたシリコンチューブを除けば溶けるパーツがなくバーナーから焚き火、炭火まで使えます。ハンドルはどちらも吊り下げに対応できます。どちらも使いやすい頑丈なケトルです。長く使えそうです。そして、次のキャンプには Quechua のケトルがデビューする予定です。

さあ、正月キャンプ決まりましたよー!予約も完了。

奥さんからは持っていく物のリストアップをする様に命令が下りました。今度は近くに住む娘一家も合同です。キャンプ地は数年前に正月を過ごした極寒キャンプ場です。奥さんは今回電源サイトを希望して電気カーペットと電気ストーブを持っていくそうで、これは間違いなく立て篭もる気ですね。さてさてどーなることやら。

ponio

追記

現在はこの二つのケトルで毎朝お湯を沸かしていますが、それを通して、、GSI の方はあのワイドな開口部と蓋に何処となく安心感が持てます。感覚的なものですがね。一方の Quechua の方はきっちり 1L 沸かせるのが魅力。ですが、お湯を注ぐ際に注ぎ口から出てくるお湯の量がチビチビとなることがあり、勢いよく注ぐことができない状態になります。これは注ぎ口以外に蒸気ぬきなどの穴が設けられておらず、中の空気の関係で出にくくなるのかもしれません。

追記 2021年 4月

その後、Quechua の方はステンレス用ドリルで蓋に穴を開けてやることで注ぎの問題が解決。現在ではスムースに注げるようになりました。一方で、ほぼ365日の湯沸かしで内部に二ヶ所ほど錆が浮いてきました。ステンレスは錆びにくいというだけで錆びない訳ではありません。沸騰後にお湯を注ぎ切ってから蓋を外し余熱で乾燥させてはいますがサボる日もあるので、、GSI の方は未だにサビのサの字も浮いてません。ここにきて価格の差、鋼材の差が出てきたのでしょうね。やはり、GSI は高いだけのことあり。

それでもキャンプだ、毎朝の湯沸かしだと使い倒される両ケトルさん達です。

2019年11月11日

穴掘りスペード

穴掘り道具を西洋の英語圏では【spade】と言う。スコップ、ショベル、日本では他にも言い方あるかな?【spade】はショベルのこと。他に鍬(くわ)鍬(すき)の意味でもあります。あの形、♠️これですね。ちなみにスコップはオランダ語で片手で掘る小さなものを指すと言われます。アタシ的にはスコップの方が慣れ親しんでいますが。

*Entrenching Tool を略して【E-TOOL】といいます。Entrenching を分解すると、enと

trenching、enは『する』、trenchingは『塹壕掘り』。塹壕は第一次世界大戦において敵の銃弾や砲弾の攻撃から身を守るために兵士が掘った穴やそれらを繋ぐ陣地や通路のこと。

さて

アウトドアにおいて穴を掘ることは、、あまりない?キャンプ場では殆ど無いですね。と言うか勝手に掘っちゃダメです。キャンプ場以外で穴を掘るというと、、昔から『キジウチ』と決まってます。『キジウチ』とは、つまり、、排泄、主に外ウンチ、つまり、、の、の、の、野糞です!食事中の方は思い浮かべないでね。アタシは20代、30代と関西におりまして、その頃に仕事場の先輩と関西のあちこちを電車やバスや歩きで旅しておりました。野に山に川に海に行くたびアタシがあちこちでウンコするものだから、先輩がアタシにつけたあだ名が『シット野郎!』。その頃のアタシはウンコ用の穴を掘るためにステンレス製の小さな折り畳み式スコップを持ち歩いておりました。そして今回はゾウのウンコも埋められるほどの穴を掘れる道具のご紹介。

*Glock Entrenching Tool with Saw and

pouch

これはかのオーストリアの銃器メーカーで今や世界的スタンダードになったポリマーフレーム、樹脂製マガジンなどの先駆的軍用サイドアーム・グロック17で知られるグロック社が製造している穴掘り道具です。

パッケージやAmazon.USAの通販広告にはこの製品に関してカルフォルニア州が発癌性を認めた化学物質が含まれているとの注意書きが貼られている。この物質については《鉛》との書き込みも見られるが、その物質がどのような状況でどの様に人体に影響を及ぼすかはわかりません。触って危険な物なら製品化されないだろうし、これはアタシが大阪にいた頃から市場に出ていたので輸入販売されて彼此20年近くになると思います。なので、これについては廃棄処分する際の焼却ガスや溶け出す成分、例えば塗料やポリマーハンドルの成分か飛散したりすることについての警告なのではないかな?

このショベルは先端の角度が可変でポリマーハンドルは伸縮式、ハンドル内部にはノコギリが内蔵されこれをハンドル後端に取り付けて木などを切ることができます。

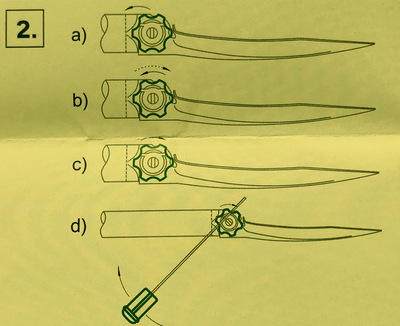

まずは先端部の角度可変。畳んだ状態を含めると4段回に可変でき、それぞれの位置で固定できます。

先端部の付け根にあるダイヤルは手で回すにはかなり固めですが図の一番下にあるようにハンドルに内蔵されたノコギリのブレードを使って回すことも可能です。

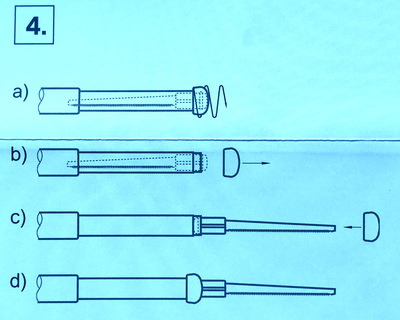

ポリマーハンドルは引っ張ってやれば伸びます。伸ばし切ったらハンドルを回して固定します。

ポリマーハンドルの内部にはノコギリのブレードが内蔵されており、図のようにハンドルのエンドキャップを外しノコギリを取り出したらひっくり返してハンドルに結合しエンドキャップで押さえ込みます。

こんなナイロン製ポウチに入っとりまして、

裏面はこんな感じス

本体を取り出すとこんな感じ〜

実際に手にしてみるとこんなサイズ感

先端部の片隅に GLOCK AUSTRIA の刻印

このダイヤルをグリグリっと回して先端部の角度を買えます。ここが固く締まっていて回りそうにない時はダイヤルに設けられた二ヶ所の溝に内蔵されたノコギリのブレードを渡すようにはめ込んでグイっと回します。

90°起こした状態。鍬(くわ):spade の様に振り下ろして使います。

180′回転でショベルになります。もちろん、使用する時にはダイヤルを締めて先端部をロックします。

伸びろ!如意棒!ポリマーハンドルはグイッと引っ張り出してグリグリ回してやると伸びた状態でロックされます。

フルオープンな状態〜

ポリマーハンドルのエンドキャップをクルクル回して外すとノコギリのブレードが取り出せます。

取り出したブレードにエンドキャップを通して、

収納とは反対向きにはめ込んでエンドキャップをしっかり締めるとノコギリの完成。このノコギリは日本の逆。つまり押し切りです。引いても切り進めません。

さてさてこれでアタシも気兼ねなく穴掘ってウ◯コできますわん。え?するならトイレでしろ!って?

そうでしたそうでした!穴掘り道具が来たんでついついしたくなったんです(そんな奴おらんわ〜え〜?と、大木こだま師匠も言っておりました!)。

ponioでした。

2019年11月10日

11月の雑記

仏様のご飯をメスティンで炊く。自分たちが食べる分は炊き立てを冷凍したものがある。Quechua のケトル に水を少し入れて蓋の上に乗せる。適度な重さで適度な圧がかかって早く炊ける。

メスティンの下には Pocket Rocket(MSR)。ガスキャニスターのバーナーは風さえなければ火加減が自在。炊飯時のトロ火も簡単ス。

炊飯ついでにエバニューさんの柿色鍋による炊飯。こちらもQuechua のケトル を乗せている。廃盤になったこのシリーズは内側にセラミックコーティングが施され炊き上がったご飯が鍋の余熱でこびりつかない。ユニフレームのゴハンクッカーと違い蓋がカタカタ動くわけでもないが、ケトル に着く蒸気の具合で炊き上がりをみる。

休日ひとりの時はテーブルで調理する。小さなカッティングボードと EKA のフォールダーは食材カットもスイスイ。

ひとりの時はありモノ勝負。たまたまあったパスタソースとタマネギ、ニンニク、ソーセージ、ペンネととろけるチーズで適当イタリアン風。バーナーはたまに使わないと機嫌を損ねかねないと言い訳しながら SOTO SOD-372。

ガソリンモードで可能な限りの弱火。クッカーは Trangia のノンスティック1.5 L。これもまたこびりつかないスネ。

浜での一コマ。ほんのり温かなミルクコーヒーを作るためウインドバーナー(MSR)に SOLO STOVE の風防五徳を乗せてチタンカップで牛乳をほんのり温めておく。グツグツ沸かさないのがコツです。

浜に自転車とめる時はスタンドが砂にめり込まない様にする。この時は竹の流木を使いました。

浜ついでにもう一発。チタンのカップで飲むコーヒーはどことなく味気ないもんだね。同じコーヒーを飲んでも自宅のカップとは風味も変わって感じられる。軽いだけ、割れないだけ、昔からそれだけで使ってる。

自宅でも外でも20年以上使い続けているコレールのカップ。スノーピークの文字もいつしか歪んできた。

届いてから日常的に使われているキレモノたち。使い良いものは常に手の届くところに、そうでないものは自然淘汰されていく。切れ味は研ぎ方ひとつだから関係なく、持ちやすさやブレード開閉のしやすさ、丸洗いできることなど日常使いの EDCブレードとなる道は意外と険しい。

奥さんのために牛乳パックのプランターを作る。この様な地味な日常作業に従事してこそ EDCブレードと言えるのだ。

オランダ軍のものといって売られているゴアテックスのジャケット。軍といってもこんな派手な色を戦場で着るはずはなく、基地かそれに勤務するスタッフ、警備関係の人たちが雨天時に羽織るレインジャケットじゃないかな。袖口は広く外ポケットはフラップもジッパーも無し、ゴアテックスのライニングにシームテープ処理、フード付き。これは本格的なレインウェアではない。さっと羽織って出る外套だ。年代は2000年前後らしくファブリックも今時のサラサラ軽量ストレッチ撥水素材ではなく10数年前の登山用ジャケットに見られた厚くてコシのある重い素材感です。

新品デッドストック。ひと昔の物だけどいい感じス。

ponio

2019年11月05日

なぁーんもないよ (^^)

人が造った海岸線でコーシー飲もうとお湯を沸かしてたら

、この海岸で生まれたとみられるネコがやってきた。

『なぁーんもないよ、』と声かける

ウインドバーナーから吹き出す湯気を首を傾げて眺めてる。そして、、

ゾロゾロやってきたネコたちはどれも片耳の先端が欠けている。NPOの人たちが去勢手術を受けさせた印かな?

もちろん、餌はやらないけど、なんともホンワカした時間也。

ponio