2016年02月29日

愛しのストームクッカー

ストームクッカーといえばスウェーデンのTrangia 社のアルコールバーナーを核としたクッカーのシステムです。なぁーんて言うと『知っとるわい!』という多くの人の声が聞こてきそうなくらい今ではメジャーになったかな?勿論、アウトドアの世界での話だけど。

こんにちは、ponioでございます。

今回は満を持して登場のストームクッカーです。初めての方にもなるべく分かりやすくご紹介しましたのでおヒマならどうぞ。

ストームクッカーの基本的なシステムは空気や風を取り込みバーナーの燃焼を促進させ、同時に地表の冷えなどからバーナーを守りつつ安定して設置できる目的のベース(ボトム)、そしてアルコールバーナーにとって最大の弱点である風を遮り、付属のソースパンやフライパンを保持する為の五徳の役目を持つウインドスクリーン。そしてこのシステムの核となるアルコールバーナー。それに二つのソースパンとフライパン、セットによってはケトルがつ付いている。核となるアルコールバーナーは液化ガスを燃料とするガス式のバーナーやホワイトガソリンなどの燃料を使うマルチフューエルバーナーとも入れ替えができる。

《ベース》

ベースに空いた均一で小さな穴は空気の取り込み口、で、残る不可解な穴は、、これこそガス式やガソリン式に転換した時の燃料ラインやバーナーの火力調整ノブを通す穴です。

このベースに空いた小さな穴から空気の取り込みが行われ燃焼が促進されるわけですが、風の強い環境下では逆に燃焼が進み過ぎて必要以上に燃料を食ったり、他社の小さなクッカーなどはハンドル焼けをおこすこともあります。海岸線や風の抜ける環境下では始めのうちだけベースの穴を風上に向け、あとはベースを持ってぐるりと穴を風下に向ける、これで必要以上に風を取り込むことなく燃焼はいい加減になります。私はお湯を沸かす場合ならクッカーやケトルから湯気が上がりだしたらベースの穴を風下に向けるようにしています。横風はウインドスクリーンで防げますがボトムから入る強い風は時にアルコールバーナーの炎を必要以上に大きくしてしまいます。特に日中は炎が見えにくいため油断すると手を火傷したり、私のようにナイロン製の手袋を溶かしたりしますよ。

ただ、それでも結果的には湯沸かしも調理も上手くいくのがこのシステムのスゴイところ。今思い起こしても失敗の経験は、、、強いて言うなら屋内でバーナーの火力調節(蓋を使った)をせずにフライパンで炒め物をした時に炎がフライパンの真ん中に集まり(無風状態だとそうなる)フライパンのノンスティック加工を傷めてしまったことくらいかな。

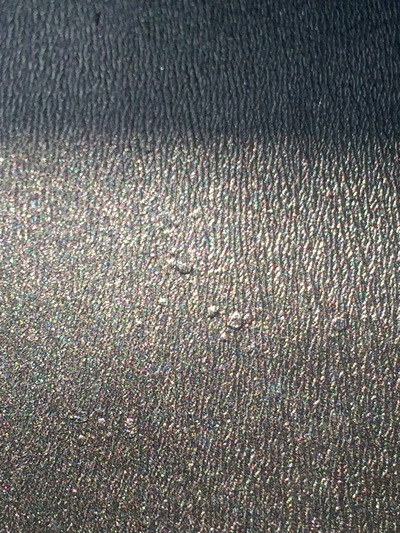

分かりにくいですが中央部にわずかな膨らみができてしまいました。これが潰れるとノンスティックの表面がその部分だけ剥がれてしまいます。

以来フライパンを使う時は常に蓋を使った火力調節をしています。油や水分が多い食材なら火力調節しなくても問題ないのだけどね。

アルコールバーナーの燃料はどれくらい入れるの?

少な過ぎれば調理が済む前に火が消えることになる。多く入れ過ぎれば途中で消えることはなくても始めのうちは火力がなかなか上がらない。一番確実なのは上から見てバーナーのタンク部分と同じ位の高さまで燃料を入れる。ケトルなどでカップ一杯分のお湯を沸かす時などはそれでも多いので減らしてみる。この辺の加減は使っているうちに分かってきますのでご心配なく。アルコールバーナーは使用後には本体が素手では触れないほど熱くなっており、その余熱で残ったアルコール燃料が揮発していきます。多く入れ過ぎても、逆に燃料切れギリギリの量で入れても消火時には少なからず余熱による揮発はあるでしょう。すこし勿体無い感じもしますがこれはアルコールバーナーの特性なので気にしないことにしましょう。

《ウインドスクリーンと五徳》

ウインドスクリーン(風防)部は内側に三本の五徳(ポットサポート)を備えており付属のソースパンを使う時にはこの脚を内側に、フライパンや大型の鍋を使う時には外側にしてセットします。上がソースパンなどの鍋類、下がフライパンや大型のビリーコッヘルなどを使う時の脚の形状。

トランギア ビリーコッヘル ブラックバージョン

この三本の脚に乗っかるサイズのクッカーやケトル、フライパンであれば他社の物や形状の異なる物でも使えます。

土鍋使い

ティファール使い

私の場合、手持ちのストームクッカーが25(サイズL)なのですが、付属のソースパン以外にもMSRのストアウェイポット1.1Lやユニフレームのごはんクッカー山シリーズ、ホームセンターで買った雑炊用土鍋、ティファールの鍋など合うものならそのままで使用しています。ではこの三本の脚に乗っからない小さな鍋やクッカー、シェラカップなどはどうするか?

それも多くの方がいろいろ試されておりますよ。私は最初、ユニフレームのミニロースターの焼き網だけを使っていました。

この取っ手付きの小さな焼き網のサイズがあまりにも丁度良かったので調子に乗って使っておりましたら、、、焼き網の中央部分がバーナーの炎で赤化し変形し終いには真っ黒に焼け焦げ切れる寸前になりました。

このミニロースターはガスやガソリンの直噴炎をセットされたバーナーパットで散らし遠赤外線と変える仕組みです。アルコールバーナーのような高く立ち上る炎はバーナーパットや焼き網を通り抜けクッカーまで届きます。これはバーナーパットを敷いても同じです。日中は視認出来にくいのですがストームクッカーとミニロースターを組み合わせてパンなどを焼くと一瞬で焦げ付きます。炎が素通りしている証拠です。ストームクッカー内のアルコールバーナーをガス式やガソリンなどのマルチフューエル式に転換すればミニロースターでも問題なく使えるのですが、、。

トランギア ストームクッカー パンスタンド

今ではTrangia純正で小さなクッカーを使うための三角形のステンレス製リングが販売されておりますが価格が高すぎますね。

他にもダッチオーブンの底に敷くステンレス製ロストルを使う手もありますね。私も何度か使ってみましたが一度の使用でロストルの真ん中あたりがグネッと変形しました。これもやはり直火専用ではないからですかね。

直火といえば今年の正月、一泊のキャンプをした際にストームクッカーのウインドスクリーンとステンレス製のファイアーベースを組み合わせて炭火使用したのですが長時間の燃焼にもかかわらず全くのノーダメージでした。

私は基本的に妻と二人の二人三脚キャンプなので選んだストームクッカーは25UL-3(最も基本的なセット)です。これに同じTrangiaのツンドラ2のクッカーセット(1.75Lと1.5Lのノンスティックソースパン、共用の蓋、アルコールバーナー)と900mlのケトル、これにTrangia純正のステンレス製トライアングルスタンドを加えてTrangia王国を形成しています。この組み合わせは今のところ他のクッカーなどが付け入る隙が無く、キャンプの道具を準備しても毎回真っ先に荷物に放り込まれています。

キャンプの道具立て選手権では毎回必ず一等賞のトランギア軍団。

ストームクッカーは沸かす、煮る、炊く、炒める、蒸すがこれ一台で出来るのですが、それを言うと他のクッカーやバーナーの組み合わせでも同じこと。ただ、スタッキングや燃料やクッカーの容量などあれこれ考え迷うなら(それが楽しいのだけど)黙ってストームクッカーがいいかも。勿論、サイズや重量の面で自身のスタイルに合えばの話です。もし今の私がソロのバックパッキングに持ち出すならストームクッカーの27(サイズS)のノンスティックに600のケトルかミニトランギアのクッカーのみをプラスして行くでしょうね。

トランギア ケトル0.6/TR-325

ミニトランギアの800ml満水のソースパンとノンスティックフライパン。炊飯用に。

うちの場合、ストームクッカーで煮たり炊いたりすることが多いのですが、それは調理の最初だけで、ざっと煮立った後は焚き火台の熾火に引き継いでもらいます。湯沸かしもストームクッカーやトライアングルスタンドで沸かした後は焚き火台へ。逆に焚き火台で焼き物などしている時はストームクッカーで別のものを調理しています。

ストームクッカーがそのままでは出来ない調理方が網焼きなど直火による焼き物です。これはガス式またはガソリンなどのマルチフューエルバーナーに転換してバーナーパットで遠赤外線化させると可能ですが油ポタポタな焼き肉などは避けた方が無難です。

先に書いたストームクッカーのウインドスクリーンとステンレス製ファイアーベースの組み合わせは炭火を使った網焼きを目的にしたものでした。

このストームクッカーもずいぶん使い込まれました。アルミの無垢のソースパンなどは焚き火台の灰受けなんかにも使われてかなり年季の入った色合いになりました。

一方のツンドラ2の黒釜はノンスティック仕様ですのでそこそこ大切に扱われております。底面の加工のせいかお湯が沸くのも速く感じます。ノンスティックは焦げつかないのではなくこびり着きにくいと考えていた方が良いでしょう。アルコールバーナー意外のバーナーを使う場合も強火での炒め物は短時間で済ます、金属のスプーンやヘラなどでのかき混ぜは極力しない、空焚きは絶対禁止。これらを意識しないで使うとせっかくのノンスティック加工が浮き上がったり剥離したりします。ノンスティックはこびり着きにくいので後片付けも楽ですね。さっと拭くだけでは油分は残りますが見た目はきれいになります。また、湯沸かしでもノンスティック加工の鍋などは水の切れが素晴らしく熱いうちならさっと振ってやれば水気も殆ど残りません。

アルミ無垢のソースパンは湯沸かしや調理による変色が必ず起きます。別に何の問題もありませんが、変色などが嫌ならノンスティックかハードアノダイズドバージョンが良いでしょう。耐久性を求めるなら間違いなくハードアノダイズドでしょうね。

ハードアノダイズドのソースパン

ノンスティックのソースパン

海外では通常のノンスティックとは別にツンドラ2のハードアノダイズドバージョンも販売されている。

以前、海外のサイトで見ましたがTrangiaのソースパンにはステンレスとアルミを積層したソースパンのバージョンもあったみたい。外側は熱伝導に秀れたアルミ製で内側に強度の高いステンレスを高圧で積層させた物で1990年代前半から2007年まで製造がされてたみたい。実際に写真が載っていました。これええですわ〜。

これはチタン製のソースパン。これまた2007年廃盤となったみたい。重さ的には現在のUL(ウルトラライト)アルミで十分だと思うんだけど、、チタンは焦げつきやすいしね。やっぱり Trangia はアルミだぜ!

おっと、これ忘れちゃダメよ。ポットハンドルとかポットクリッパーなんて呼ばれる鍋やフライパンの取っ手だす。これで掴むと傷がつく?大丈夫!見えない見えない!

さて、これだけメジャーになった製品ですので当然ヘビーユーザーの方も多く、ユーザーの多さは同時にそれだけ多くの環境や条件のもとで使われていて、更に人それぞれ細かな使い方やクセなども様々なはずで、その分多くのプルーフを受けてきているのです。それこそ、製品として確実に寿命の長いスタンダードな逸品となるべき要素だと思います。

使い方もアイデアも工夫も人それぞれで良いのです。純正品や他社の製品を足したり引いたりしながら目的に合わせて変幻自在に姿を変える、あれこれ迷ったらこれ一つ選んでおけば損はないと感じる製品。それがストームクッカーの魅力なのだと感じます。

いろいろ書きましたが、このストームクッカーだって絶対はない。私の個人的な失敗はフライパンの熱しすぎによるノンスティックの劣化くらいだと先に書きました。でも、たとえは気温が零度近い上に10メートル近い風が直接当たる環境下では如何なストームクッカーでもお湯も沸かし切らないかもしれない。これはあくまで想像です。想像だけど経験上あり得ないケースでもないと言えるのです。これがガス式のシングルバーナーならどうでしょう。ガソリンストーブならどうでしょう。思い出してください。ストームクッカーはこのいずれにも換装できるのです。

これからストームクッカーを購入してみようと考えている方は是非一度使ってみて下さい。期待は裏切られないでしょう。忘れてはいけないのは、このストームクッカーはお湯の早沸かしや軽量コンパクトを狙った物ではないという事です。少なくともアルコールバーナーを使う場合はスマホのストップウォッチなど起動させないことです。チタン製品との重量比較などしないことです。これはこういう形、こういう特性、なのですから。

秋深まる渓谷で湯を沸かしキノコたっぷりの飯を炊く。

長崎の離島へひとり旅。連れは勿論、ストームクッカー。天気は良いが風が強い、そんな日こそコレなんです。

帰省先の朝。独り庭先で湯を沸かし髭を剃る。

ponio

追記

この日はガスレンジの2つの口が調理で塞がっていたのでストームクッカーが出動ス。ベランダで南の風を受けながら火力を上げサイコロカットの島原のジャガイモを茹でる。

蓋はティファールの鍋蓋。ストレーナーを兼ねる沢山の穴から蒸気が逃げるので吹きこぼれることなく茹でられる。火力が上がったらベースの穴を風下に向けて必要以上に火勢を強くしない様にする。

これ必需品。ポットハンドルと謎の針金。

謎の針金の正体は火力調整兼消火蓋を風防内のバーナーに被せるのに使う自作の針金ハンガーアームでござる。

ガスバーナーに換装すれば蓋を被せて消火することもないね。

続きを読む

2016年02月26日

MOKI のナイフ

こんにちは、ponioでございます。

今回はキレモノ第4弾で初の日本製品です。

お好きな方だけ読んでおくんなはれ〜。

【 MOKI 】は日本のナイフメーカーであります。MOKI(モキ)とは前社長である桜井茂貴氏にちなむものとか。

モキのナイフは日本人らしい(固定概念的だけど)精密さとマスプロながら高い品質を誇る国産のキレモノです。

これは15〜6年ほど前に買ってからずっと使い続けているモキのナイフです。モキのナイフは一言でいうとまさに日本品質といったところでしょうか。キチンと造られ美しく精密でよく切れる。上のナイフはトラッドクラブというモデルで現在ではカタログ落ちしております。もうずいぶん使い込んだのにホントにお美しいお姿。

ブレードは美しいミラーフィニッシュで鋼材は当時大流行りだったATS-34というもの。関市のある刃物卸し業者の人がモキのATSが一番よく切れると仰っていたのを思い出します。確かによく切れます。

ハンドルは牛などの骨に機械加工で溝彫りをしたジグドボーンと呼ばれるもの。後端のホール辺りに薄っすらとヒビが入っておりますが割れるところまではいきません。今なお美しく滑らかな艶を放っております。ロックはオーソドックスなバックロック式でスプリングから内部まで隙なくピッカピカの仕上げです。ブレードを起こすとロックが掛かりますが、その瞬間の音色が実に美しく思わず何度も繰り返し聴いてしまうほど。部品どうしの合わせ目もこれでもかと言うほどピチッと合っております。

さてこのトラッドクラブに限らずモキのナイフにはどこかバブルの香りが漂っていると感じることがあります。バブルの香りとは、あの頃、つまり日本全体がバブル景気にわいていた時代のこと、私の周りでも皆それぞれに其れなりの物を身につけ、着る必要もないブランド物のスーツを着こなしていた時代。そんな時代に触るのも躊躇うほどにピッカピカの仕上げと装飾美で時計のごとくショーケースに飾られていたのがモキのナイフでした。

モキが装飾美術のような高価なナイフを次々と発表していた頃、前回ご紹介したアメリカの CASEナイフなどは実に雑な造りで当時の煌びやかで華やかでギラギラしたモノに目の眩んだ日本人には色褪せた存在感でありました。しかし、時代は変わりました。

王道ビクトリノックスと

90年代を共に生きた GERBER と

今なお第一線で活躍し続ける日本製 Spyderco と

今の私にはあのモキの放っていた高価な輝きや華やかさは必要ありません。と言うと語弊があるかもしれませんね。つまりは、ナイフは日用品である、日常使いの道具であり、日々磨き眺めて飾る物ではない、少なくとも私にとっては。だから、今の私はモキの高価なナイフより90年代よりははるかに良い出来でありながら買い求めやすい CASE や GERBER や Spyderco のナイフの方が合っているのです。お金がたくさんあったら?それでも今の私ならモキよりCASEのナイフでしょうね。品質は劣ってもけっして100均のそれではない。十分に使えてナイフ本来の様々な目的に合わせた品選びが出来る、そして日用品らしい価格。ここなのです。

でもね、大切に使っていますよ。私の持っているモキのナイフはどちらかと言えば昔ながらのデザインです。アバロンや白蝶貝が埋め込まれた装飾品的なナイフとは違います。価格は当時でもCASEナイフの倍以上でしたが15〜6年経った今でも気持ちよくブレードを開き、よく切れ、気持ちよく畳める。L.L.beanのパーカーのポケットに放り込んで朝の森を散歩。そんなのが似合う。セガールが持つのも、バトニングするのも、ちょっと違う。今はなきバブルの輝きとあの頃の造りの良さを噛みしめよう。

ponio

続きを読む

2016年02月24日

CASE のナイフ

1889年から続く米国のナイフメーカー

CASE 社 の小さなナイフのご紹介。

正式には W.R.CASE & SONS CUTLERY CO.と言いますがここではCASEでいきます。

CASE のナイフの中で一番小さなモデル(CASEではPatternと呼びます)。それがこのピーナッツです。

CASEのナイフにはこの様に幾つものモデル《PATTERN》がありまして形、ブレードの枚数、ハンドルの素材で番号分けしています。

こんな風に。最初の桁がハンドル素材、次がブレードの枚数、そして最後の二桁が全体の形を示します。ですからこの割り振られたナンバーを読み解くとそれがどんな種類で何枚のブレードを持ちどんなハンドルかを知ることができます。

たとえは私の持っているピーナッツでは、、【3220】その下にCVとあります。この場合、3はハンドル素材でイエローハンドルと呼ばれる樹脂製ハンドル、次の2はブレード枚数が2枚、最後の20はピーナッツというモデルを表しています。その下に見えるCVはブレードの鋼材でCVはクロムバナジウム鋼を示します。

加えて、CASEの社名スタンプにも違いがあり、これから製造された年代がわかります。

このピーナッツはクロムバナジウム鋼の二枚ブレード。長い方がクリップポイントとよばれ、短い方はペンブレードとよばれています。ペンブレードは鉛筆削りかな?なんて思うかもしれませんが何でも鉛筆よりさらに前時代の鳥の羽根を使った羽ペンの羽根を切り揃えるためのブレードという事だそうで想像もつきませんでした。

ペンブレード

クリップポイント ブレード

上の写真は昨年写したものです。ブレードが綺麗です。それが、、、

先日引っ張り出してみるとこの通り。錆びてはいませんがブレード全体に変色が見られます。これはステンレス鋼とは違って錆びる鋼材である証拠です。先日アップしたオピネルのナイフと同じです。

ラム酒の小瓶との比較。このピーナッツというナイフは手のひらサイズで正真正銘のポケットナイフであります。驚くほど切れるわけでも刃持ちが良いわけでも、キャンプで役立つわけでもありませんが何故かそばに置いておきたいナイフなのです。何かの封を開けたりビニール紐を切るくらいしか使われていませんが、こんなナイフがあってもいいよねってそんな気にさせる小さな道具なのです。

こちらはいつもポケットに入れて持ち歩いているビクトリノックスのミニチャンプDXとの比較。ミニチャンプの方はホンマに良く使われています。先日も指先に深く刺さったトゲをこのナイフの先端でグリっとえぐり(考えるだけでも痛い!)付属のピンセットで抜いたなんて事も日常茶飯事のお茶漬けさらさらです。

これは同じCASEのナイフでトラッパーと呼ばれるモデルでハンドルはイエロー、ブレード枚数は2枚で鋼材はクロムバナジウム鋼、つまりピーナッツの一番上の兄貴なのです。一番上とはCASEにはまだまだ沢山の兄弟姉妹が存在するからです。このトラッパーもまた見た目優しきイエローハンドル。完全なる日用品です。

それでは。

続きを読む

2016年02月24日

トレック 1400

こんにちは、ponioの今さらレポートの時間です。今回のお客様は、、、皆さまご存知お馴染み定番の アルミ製クッカー【 スノーピーク・トレックシリーズ 】の1400です。

“ 今さら〜?!”的登場です。

ご存知の通りsnowpeak のトレックシリーズにはアルミ製の900と1400、チタン製の900と1400、そして1400と900をセットにしたコンボなるセットがございます。形は少し違いますがチタン製の700というのも定番です。私のはアルミ製1400。トレックの後につく1400とか900という数字は本体の満水容量で単位は《 ml 》でございます。

加えてトレックシリーズにはこれまた定番のクッカーを兼ねた蓋が付きます。これ、一見するとフライパンですが、バーナーやストーブの火力調整によっては焦げつきまくるので悪しからず。

私の場合、この蓋はカップ一杯強のお湯を沸かすためのクッカーとして使っております。ハンドル付きの食器としても使えますね。蓋としては表裏どちらでも使えます。満水は500ml。アルミ特有の熱伝導の良さと平らな形状で簡単に湯が沸きます。これをフライパンとして使うならたっぷり油をひくか熱源を弱火以下に絞ってからよく混ぜながら炒めるか焼くかした方が良いでしょう。お魚バーグなどの固形練り物は火加減と脂無しでは一瞬でこびりつきますのでご注意を。

アルミ製のトレックは熱源を選びません。ただ、1400などでは満水近い水で湯を沸かす場合、固形燃料ではかなり時間と燃料を食いシンドイかと。アルコールやガス、ガソリンなどは全く問題なし。焚き火、炭火でも煤や脂汚れさえ気にならなければ普通に乗っけて構いません。

ここでこれからクッカーを買おうとしている方へ、、、メーカーのデータに記載されている容量は殆どの場合《満水》を表しています。この満水はトレック1400の場合、上の写真の状態となります(約1400ml)。

この満水でラーメンやうどんを煮込むのは無理です。何かをちょっと加えれば溢れるからです。そして単なる湯沸しでもこの満水状態では沸騰間近で殆ど消え入りそうな位のトロ火に調整できる熱源が必要です。

これは他のクッカーやケトルでも同じですね。最近、わが家ではこれで朝の湯沸かしをして魔法瓶やサーモスにストックしておりますが、その時の水の量は1000ml〜1200mlです。ガスレンジなら超トロ火が可能ですがそれでも気をつけないと沸騰時にお湯が溢れてしまいます。それと、、、

注ぎの問題です。容量が多い時ほど注ぎが上手くいきません。ある程度注いで湯の量が減ればサーモスなどの湯口にも注ぎ切れますが多い時ほど注意が必要です。というわけで、カタログ上の容量表示をそのまま当てにすると実際に使った時に湯こぼれ噴きこぼれなど不都合が起こるのです。

これは個人的な感覚と感想なのですが、このクッカーで一番使いにくいところと聞かれたら、、ここハンドルをあげます。これ私の手には合いませんのです。サイズではなく、形状がです。持ち易さや注ぎやすさを考えてのこの形状だと、考え抜かれてのモノだと思いますが、実際1L近い水を入れて持ち上げるとハンドル下部の膨らみが大きすぎてクッカーが傾く感じを毎回受けます。これが上下逆ならどうでしょう。今度は親指の置き場が不安定かも。いっその事上下同じ膨らみにしてくれたらなどと思うのですが、これあくまでも個人的感想ですので。

トレック1400は夫婦ふたりキャンプを始めてから買った二人用クッカーの一つです。他にもMSRのストアウェイポット(1.1L)やキャプテンスタッグの角型ステンレスクッカー(1.3L)、GSIソロイスト(1.1L)、デュアリスト(1.8L)、Trangiaのツンドラ2(1.75L+1.5L)など満水が1L以上のクッカーが主となってきました。コーヒー飲むのもカップラーメンのお湯を沸かすのも袋入りラーメン作るにも2人分ならやはり1L以上の容量で出来れば噴き溢さず使える実質的な容量が1.2Lくらいなら十分と考えてます。GSIのデュアリストなどは1.8L満水で2人分の袋入りラーメンも具材を入れても余裕で煮込めます。

鹿児島、桜島での一コマ。大きな荷物を置いてザックにColeman 442とトレック1400を入れ展望台でカップラーメンとコーヒーでのんびり。桜島が今より少し穏やかだった頃です。ウチではこの様に車で遠出する時やキャンプの行き帰りの休憩時にはコールマンとトレックの名コンビが定番となっています。

このsnowpeak トレック1400は昔の登山道具的などこか懐かしい当たり前すぎる雰囲気を持っていると私は思います。アルミアルマイトの鈍い銀色が使うごとに少しずつ汚れ凹み黒ずんで、その寸胴のボディーすら何だか懐かしい。町の潰れかけた登山用品店(大好き)か軍モノを扱うお店の片隅に埃をかぶって陳列されてるような感じ。

こびりつき防止のテフロンやノンスティックなどの加工もなく、かと言って溶けるパーツもなく無駄のない造りです。使い易い使いづらいは個人差もありますが一つ持っていても良いクッカーではないでしょうか。

ponio

おっと、追記です。

最近、お蔵入り組のエバニュー・チタンクッカー Sを組み合わせて拡張しました。このチタンクッカーは超軽量以外利点がなくこの10年ばかりストッカーの肥やしになっとりました。これを蓋に使うとColeman 442も余裕で収納できます。

続きを読む

2016年02月22日

スワニーの手袋

こんにちは、ponioです。

今回は仕事からキャンプまで常に持ち歩き使っている必需品をご紹介。

こちは SWANY GRIP の革手袋。中でもこれはG-1という最もスタンダードなモデルです。

北米産の牛革製(ステアハイド)のクロムなめし。縫い目を外側に、糸はケブラー糸、日本人の手に馴染むように成型し縫製されているとのこと。

なんて、スペック的なものはさて置き、私的には二代目のSWANYさん。初代はG-3というベルクロ付きのショートタイプで色は黒でした。これも長く使いましたが前の仕事場で消えて失くなりました。

二代目SWANYさんは真っさらではそれは美しい色合いでした。手を通すとまだゴツゴツとしていて指も思うように曲がらない。それが一週間も使ってやればホンマにエエ〜具合に馴染んでる。

仕事でもキャンプでもデイハイクや落ち枝拾いでもいつも手を守ってくれています。雨にも強いと言われますが防水ではありませんよ。新しい内は濡れたまま使ってるといつしか手がグローブと同じ色になってます。ノコギリ、アックス、ナイフ、プルーナーなどキレモノ扱いの時には必ず手にはめています。

一時期は庭仕事専用でした。

熱いものを持つ時も、プライヤーワークの時も、引越しやキャンプ場での作業全般でも繊細な指先の感覚や爪を使ってやる作業以外は一番出番が多い道具かもしれません。

小さなウッドガスストーブや焚き火に使う薪のトゲや炭の汚れから守ってくれます。勿論、火を扱う時も。ナイフワークの時は切り傷やグリップの負担を解消してくれます。

このG-1も購入して7年くらいになります。

使い出した頃はこまめに洗ってクリーム擦り込んでなんてやってましたが、今じゃ〜この通り。何の手入れもしてまへん。

縫い目が外にあるので丈夫が取り柄のケブラー糸も何度か切れてその度奥さんに普通の綿糸で縫ってもらってます。本来ならメーカー(国内)に送りケブラー糸での縫製を依頼できるシステムも有りますが、その間使えなくなるので騙し騙しで使ってます。

ちなみに冬場は濡れるとメッチャ冷たくなるので防寒用としては裏ボア付きがよろしいかと。

それではまた、ponioでした。

追記

2016.05.31

久し振りに入れた庭仕事でチャドクガの幼虫に遭遇。時期的に気をつけていたつもりだったが意表を突かれて見事に毒毛の餌食に、、。その折にはめていたスワニーのグローブもまた毒毛に汚染され帰宅後に毒毛のタンパク質破壊の為に沸騰したお湯に漬けこんだ。結果、毛虫の毒は消えたがグローブがガチガチに固まり縮まってしまいました。ミンクオイルで復活なるかな?!

2016年02月21日

焚き火臭い夫婦

こんにちは、ponioでございます。

今日は全国的に日曜日(当たり前だ)、ウチの奥さんが『どっかにホットケーキ焼きに行こうよ(^o^)/)と言い出したので『しゃーないな〜』と内心喜び勇んで準備を整え行ってきたのは佐賀県三瀬村。正月キャンプでお世話になった《吉野山キャンプ場》です。

所々に真新しい残雪が残る山間の吉野山園地。福岡は昨日まとまった雨だったのでテント泊の人は、、、と見渡しましたが完全なる無人状態也。空がきれいやね〜。

車内表示では外気温は4°C。風が冷たくウチの奥様早速の火つけ盗賊。今日はKELLY KETTLEのボトム部とイージーファイアーベースの組み合わせ。燃え過ぎずショボ過ぎず程良くコンパクトな焚き火を目指す!

妻が火を起こしている間にとうちゃんは長年の相棒であるガソリンストーブを予熱知恵熱プレヒート。

SVEA 123Rが暖機運転に入ったらGSI の1.8Lポットに水を入れラーメン用の湯沸かしだ。

同時進行で WILD STOVE に日頃から作り置きしていた小薪をどんどん放り込み丸炭を加えて熾火になるまでモヤモヤ燃や〜す。

熾火となった WILD STOVE にGSI のポットを移し、かわってSVEAにはお馴染み角型ラーメンクッカーが乗っかる。今日はホットドリンクの為の湯沸かし専門ざんす。

こうして深型クッカーで袋入りラーメンなんぞ作るとソロの感覚が蘇る金狼。

ちなみに今日の袋入りラーメンは最近発売のこちら。“ うまかっちゃんチーズとんこつ ”風味。略して《チーとん》、クリームシチューのような柔らかく濃厚な風味は個人的にはかなり旨いと思うのであります。

ホットドリンク用のお湯が沸いたところで SVEA は御役御免。こんな風に主役じゃなくてもキチンと仕事してくれる流石は我が相棒!

さあ、ここからお目当のホットケーキ作り。と言ってもごく普通にミックスと卵と乳牛(ウチでは牛乳をこう呼ぶ)を混ぜて溶かしバターを加えたもの。LODGE の6.5スキレットを WILD STOVE の熾火にかけてしっかり予熱。油は引かず生地を入れたら蓋をして暫し待つ。

その間にファイアーベースには奥様がキレイに丸炭を並べて準備万端。

そして真打登場。これ黒鉄皮のフライパン也。6〜7年ほど使ってるので焦げ付き知らずの親知らず。これをファイアーベースで予熱しておき、、、

スキレットでふっくらと片面焼きしたホットケーキをひっくり返して移しかえる。ここがミソみそドミソ。同じスキレットで裏面を焼こうとするとひっくり返した時にズレてハミ出しグチャっとなるのです。だから予熱した大き目のフライパンに移し替える方が楽チンなのです。

はい、焼き上がり。カリッとふわっとしっとりと、実に旨かった〜と自画自讃。

あ、そうそう。この方、蓋です。完全完璧無慈悲に使い道のなかったお蔵入り組の組長ことチタンコッヘルは『せめて蓋だけでも〜!』とお代官様に泣きついてきたので今はこうして6.5スキレットの臨時蓋として雇われることになりました。メデタシ。

本日のメイン熱源。火起しから火の番まで全てを妻がひとりでやり抜きました。と言うより火の側を離れようとせず我が物とした傍若無人ぶりに私は『逞しくなったノォ』と涙するのでした。

帰りの車内は焚き火の香り漂い、手も服も帽子もみんなケムケム煙の香り〜。

そして家に帰り着き妻が一言。

『わたしのB-6くんは〜?』

チッ、まだ忘れてなかった、、、。

今日は全国的に日曜日(当たり前だ)、ウチの奥さんが『どっかにホットケーキ焼きに行こうよ(^o^)/)と言い出したので『しゃーないな〜』と内心喜び勇んで準備を整え行ってきたのは佐賀県三瀬村。正月キャンプでお世話になった《吉野山キャンプ場》です。

所々に真新しい残雪が残る山間の吉野山園地。福岡は昨日まとまった雨だったのでテント泊の人は、、、と見渡しましたが完全なる無人状態也。空がきれいやね〜。

車内表示では外気温は4°C。風が冷たくウチの奥様早速の火つけ盗賊。今日はKELLY KETTLEのボトム部とイージーファイアーベースの組み合わせ。燃え過ぎずショボ過ぎず程良くコンパクトな焚き火を目指す!

妻が火を起こしている間にとうちゃんは長年の相棒であるガソリンストーブを予熱知恵熱プレヒート。

SVEA 123Rが暖機運転に入ったらGSI の1.8Lポットに水を入れラーメン用の湯沸かしだ。

同時進行で WILD STOVE に日頃から作り置きしていた小薪をどんどん放り込み丸炭を加えて熾火になるまでモヤモヤ燃や〜す。

熾火となった WILD STOVE にGSI のポットを移し、かわってSVEAにはお馴染み角型ラーメンクッカーが乗っかる。今日はホットドリンクの為の湯沸かし専門ざんす。

こうして深型クッカーで袋入りラーメンなんぞ作るとソロの感覚が蘇る金狼。

ちなみに今日の袋入りラーメンは最近発売のこちら。“ うまかっちゃんチーズとんこつ ”風味。略して《チーとん》、クリームシチューのような柔らかく濃厚な風味は個人的にはかなり旨いと思うのであります。

ホットドリンク用のお湯が沸いたところで SVEA は御役御免。こんな風に主役じゃなくてもキチンと仕事してくれる流石は我が相棒!

さあ、ここからお目当のホットケーキ作り。と言ってもごく普通にミックスと卵と乳牛(ウチでは牛乳をこう呼ぶ)を混ぜて溶かしバターを加えたもの。LODGE の6.5スキレットを WILD STOVE の熾火にかけてしっかり予熱。油は引かず生地を入れたら蓋をして暫し待つ。

その間にファイアーベースには奥様がキレイに丸炭を並べて準備万端。

そして真打登場。これ黒鉄皮のフライパン也。6〜7年ほど使ってるので焦げ付き知らずの親知らず。これをファイアーベースで予熱しておき、、、

スキレットでふっくらと片面焼きしたホットケーキをひっくり返して移しかえる。ここがミソみそドミソ。同じスキレットで裏面を焼こうとするとひっくり返した時にズレてハミ出しグチャっとなるのです。だから予熱した大き目のフライパンに移し替える方が楽チンなのです。

はい、焼き上がり。カリッとふわっとしっとりと、実に旨かった〜と自画自讃。

あ、そうそう。この方、蓋です。完全完璧無慈悲に使い道のなかったお蔵入り組の組長ことチタンコッヘルは『せめて蓋だけでも〜!』とお代官様に泣きついてきたので今はこうして6.5スキレットの臨時蓋として雇われることになりました。メデタシ。

本日のメイン熱源。火起しから火の番まで全てを妻がひとりでやり抜きました。と言うより火の側を離れようとせず我が物とした傍若無人ぶりに私は『逞しくなったノォ』と涙するのでした。

帰りの車内は焚き火の香り漂い、手も服も帽子もみんなケムケム煙の香り〜。

そして家に帰り着き妻が一言。

『わたしのB-6くんは〜?』

チッ、まだ忘れてなかった、、、。

2016年02月20日

ウェンガーのナイフ

こんにちは、ponioでございます。

今回は前回の【 オピネル 】に続きまして

ヨーロピア〜ンな香り漂う今はなきブランド【 WENGER 】のナイフについてさらりとご紹介。これもまた有名すぎる逸品にて他の方も既にアップされて久しく目新しさは有りませんがお好きな方だけどうぞ。

今回の主役はこちらの方、WENGER を代表する最もポピュラーで最も堅牢なるスイスアーミーナイフ “ ソルジャー ”です。ハンドルはアルミ製で正式なスイス軍用のマークが特徴。

組み込まれているのはドロップポイントのナイフ(上)と他に3点の道具(下)。

そしてこれ。ランヤードリングと呼ばれるステンレス製のリング。これが同じスイスアーミーナイフのメーカーであり、WENGERなき現在は唯一無二となったビクトリノックス社の同製品 “ ソルジャーAL ”とを見分けるパーツです。写真のように本体を貫通した大きなリングがあれば WENGER社(上)、ビクトリノックス社は本体後端に組み込まれたパーツに小さなキーリングが取り付けられています(下)。

このリングに関しては通常使う上ではビクトリノックスの方が良いとされます。WENGER のソルジャーを使っている又は愛用されてきたユーザーの中にはナイフブレードを閉じる際にこのランヤードリングを本体との間に挟んでしまいナイフのエッジが見事に潰れた経験を持つ人も多いからです。勿論!私もやっちまいました。このリングはカラカラと動くので油断するとパチンとブレードを閉じた際に挟み込んでしまうのですね。これはこのナイフの常識となっておりますね。

潰れたエッジはダイヤモンドヤスリで整形仕直し研ぎ直しすれば元に戻りますが面倒くさいと言うか、やっちまった時には、、( ̄◇ ̄;) 〜(´Д` ) 〜(-_-)zzzとなります。元々、ここにその名の通りランヤード(肩や腰から連結する吊り紐)を通しておけばリングは常に引っ張られていて挟み込むことが少ないのかもしれませんが。私の様に短いストラップや何も付けない状態ではかなりの確率でパチン!とやっちまいます。

ナイフのブレードは同社を含めて他のモデル(一般的なスイスアーミーナイフ)と比べても分厚く造られています。現在私が持っている複数のビクトリノックスやWENGER のナイフの中では一番分厚くやはり軍用ならではの頑強さ。

メーカー刻印

製造年刻印

上の写真はナイフの他に組み込まれた道具です。上から缶切り、栓抜き、リーマー(スパイク)。缶切りと栓抜きの先端部はドライバーとなっていて全体的に一般的な赤いハンドルの物と比べて大型で武骨な造りです。リーマーは穴を開けたり、固い結び目を解いたり、実際は使い道が色々あります。私は例によってガムテープ切りに使います。

写真は別の WENGER ナイフの缶切り。ソルジャーのものとは違います。写真のタイプはアゴを缶の縁に引っ掛け先端を押し込み手前手前へと切り込んでいきます。対して、ビクトリノックスやソルジャーは奥へ奥へと切り込みます。切り口はソルジャータイプのほうが綺麗です。

私の WENGERソルジャーは中古品で前に持っていた人が良く分かった方らしくブレードの研ぎ方が半端ではありませんでした。いわゆる片刃に仕上げられており、まるで切り出しの様な見事な切れ味。恐れ入谷の鬼子母神!

普段は仕事などに使っておりますが、作業中はオーダーで作ってもらった革のシースに突っ込んで腰につけています。

必要最低限でシンプル、溶けるパーツもなく頑強。ブレードも分厚く用途に合わせた研ぎ方も自在。ランヤードリングの扱いにさえ気をつければ正に実用本位な男ナイフですたい!

Victorinox Swiss Army Pioneer X Multi-Tool, 3.7" Silver Alox Aluminum Handles, Engravable - 0.8231.26US2

2016年 ビクトリノックスから新発売されたアルミハンドルのニューフェイス。ハサミが付いてるじゃぁあ〜りませんか!やっぱハサミ便利やもんね〜。

続きを読む

2016年02月16日

オピネルのナイフ

こんにちはponioです。

今回は【 OPINEL 】のナイフのお話。

とは言っても目新しいウンチクなどは有りませんのでササーと流して見て下さいね。

独特な木製のハンドルにお馴染みのプリント。これ20数年前に買ったものです。

モデルは“ NO.9 ”

ハンドル後端は自分の手に合わせて削ってあります。削った後はマーガリンなど塗って♪(´ε` )ついでに鼻の脂なんか擦り込んだりして、自分らしい《有るもの使い》のやっつけ仕事です。

ブレードは炭素鋼。最近はステンレス鋼の物ばかり見かけますが、これは切れ味鋭く錆びる鋼材。色がちょっと黒いでしょ?

これ“ Gun Blue ”と呼ばれる酸化被膜定着液で仕上げ直し錆止めの効果も得ました。これも私らしく、耐水ペーパー800〜2000番でサササ〜と水研ぎして、台所洗剤でパパパーと脱脂(指紋など)して、実銃用の

Gun Blue液をチャチャチャ〜と塗って仕上げました。

実銃などではビンテージものともなると、このあたりの仕上げ造りが目ん玉飛び出すほど美しく高値を呼ぶらしいです。確かに私のような急ぎ仕事ではなく時間をかけて丹念に仕上げると、それはそれは美しい蒼き水面のようなヌメヌメとした色艶になります。

構造的にはロータリー式の銀色の環を回すと、、

こんな風に起こしたブレードが不用意に畳まれない様にロックを掛ける仕組みです。

ヴィロブロック(Virobloc)と刻印が打たれてあります。

さてこの OPINEL のナイフはご存知《おフランス製》で、ステンレス鋼と炭素鋼のブレード鋼材、加えてサイズやハンドル素材、カラー、用途に合わせたブレード形状などバリエーションも多く出ていますね。バックロックの様にスプリングのテンションが掛かっているわけでもないのでパチン!と指を挟むこともなく、指で起こしてリングを回すだけ。閉じる時はリングを回してゆっくりとたためば良い。

OPINELのナイフは木製ハンドルにブレードがはめ込まれているだけなので、水に濡らすと少しだけ動きが固くなります。乾けば元通りです。

ブレードのカーブ部分が一部光ってるでしょ?これエッジ(研がれてある部分)が何かに当たって潰れているんです。勿論、簡単に研ぎ直すことが出来ます。OPINELのナイフは昔ながらのヨーロッパナイフでブレードも薄造りで刃持ちも良い方ではありません。だから使っては研ぐを繰り返すのです。

女性らしい自然素材感と優しいデザイン。

人を威嚇したり、武器などとは無縁な印象、軽くて邪魔にもならない、何より安い!それこそ日用品。それがOPINELのナイフです。ウチでは台所に一本これを置いてパン切りに使っています。

それではまた。

追記

Gun Blue 仕上げについて・・・

ガンブルー液は鉄用(Fe)のものを使います。ブレードは作業中に手を切らないように一旦刃引きしてエッジを潰しておきます。ブレードを耐水ペーパーで研磨します。ヘアーラインや傷がある場合は800番あたりから始め最終的に2000番あたりまでかけてツルピカに仕上げます。この時、耐水ペーパーは3cm四方くらいに切っておき出来れば裏面に番手の数値を書いておきます。ペーパーは水研ぎしないと目詰まりします。最終的にブレード表面がツルツルになっていればOK。

これからが肝心、、台所の皿洗い洗剤で指紋などの油分を洗い流します。指紋などが着いているとブルー液が乗りません。この脱脂作業が済んだらブルー液を金属以外の皿や容器に少量移し替え指で直に塗りつけます。手荒れしたくない方はラテックスの手袋などして下さいね。ティッシュなどに染み込ませて塗る方法もありますが液を余分に吸い取ってしまうので勿体無いです。脱脂したブレードに液が乗ると瞬間的に暗青色に変色します。何度か重ねて液を乗せ全体が染まったところで少し置いておきます。そして、、半乾きになったら油のついていないウエスなどで念入りに拭きあげます。耐水ペーパーによる磨きと洗剤による脱脂、そしてブルー液の定着が上手くいっていれば拭きあげた時点で艶かしい色艶となっているはずです。染めむらなどがあってやり直したい時はまた耐水ペーパーから始めますが1000番あたりからで良いでしょう。最後になんでも良いので油を塗って拭き取ればそれはそれは美しいブレードの出来上がりです。食材などを切るのなら鉱物系の油はやめておきましょう。

それと、、使ったガンブルー液は元の容器には戻さず保存するか捨てて下さい。その時けっして台所やトイレには捨てないように。配管を傷めるかもしれません。紙に染み込ませて捨てるのが良いでしょう。忘れてました、、刃引きしたブレードはシャープナーなどで再度刃付けをして下さいね。

久しぶりに新しい一本仕上げ直してみました。

2016年02月14日

コツン、コツンとバトニング

こんにちは ponioでございます。

今朝、夜行の拘束(高速)バスで大阪から戻り目一杯体を伸ばして爆睡しました。昼ごろ起きてシャワーを浴びて、今や一人分の丼もの作り専用となっているティファールの小さなフライパンでちょっと甘めのミニ親子丼を作り候。

さて、今回のお題は【 バトニング 】です。

興味ある方のみご覧下さい。

“バトニング”と聞くと知ってる人は知ってて知らない人は知らない(当たり前張り)、知ってる人は北欧や欧米のブッシュクラフトなるカテゴリーにハマった経験のある人かナイフ好きな方かな?私もはじめは面白くやらせてもらってました。

今回はその 【 バトニング 】です。

バトニングは焚き火などをする為に切り倒したり、拾い集めた木々をナイフを使ってコツンコツンと割っていく作業とテクニック。割ろうとする木々にナイフを当ててブレードの峰を別の木でゴンゴンガツガツ叩き、大きく太いものから小さく細く割っていく作業です。中には『そない無茶な、、』とツッコミたくなる様な無理やりバトニングしてる人や、柔らかな地面や不安定な場所で効率悪くやってる動画を見かけます。

日本古来の鉈や斧、海外ではアックスなどの道具を使えばわざわざナイフでバトニングしなくても済むことなのですが、そこが有るもの使いの面白さと流行りなのかもしれません。

さて、私はというとバトニングは主に家の玄関でやります。これがなかなか地道でひとり集中してやるにも面白い作業なのであります。目的は、SOLO STOVE や WILD STOVE などに使う小さくてもスタミナのある《小薪》作りです。それを袋に入れて燃料持参で火を焚くのが私流の基本です。

こんな風に。落ち枝(大風のあとが狙い目)をBAHCO や FISKARS のノコギリで20cmほどに切り分け持ち帰り、家で更に7〜8cm位に短く切り分けます。それを、、ナイフでコツン、コツンとやって縦割りにしていきます。写真は一つを1/4に割った小薪。これが小さなウッドガスストーブのスタミナ燃料となるのです。

自宅でこの作業に使うナイフには共通の特徴があります。写真に写っているのは4本で

2本はブレードを含む本体が一枚物の鋼材で造られた所謂、シースナイフ、あと2本は形式は違いますが折りたたみ式のフォールディングナイフです。この4本のナイフに共通するのはブレードの形状、どれも断面はV字型で、比較的分厚い鋼材、そして頑強であること。

写真のナイフは 米国のナイフメーカーである Kershaw の1056というモデルです。これ米国メーカーなれど日本製。20年ほど前に買ったものですが、日本製らしい緩みガタつき無しのガチガチの武骨さです。実はこれ使い道がありませんでした。普段使いには重すぎてブレードの開閉も強力なスプリングの反撥で固く、さっと取り出しさっと使ってさっと直す、この日常使いの基本には到底向かない代物でした。それがこの何年かは自宅でのコツンコツンに使われて漸く面目躍如といった感じです。

Kershaw 1056のブレードは完全なV字形。下手な一枚物のシースナイフも尻尾を巻く頑強さとロックを備えています。それを耐水ペーパーに当ててシャカシャカと擦りながらカッティングエッジとブレードの境目あたりをボカシ気味に仕上げます。ナイフや刃物が好きな人なら一度は興味を持つ(かな?)ベベルと言われる部分の話です。Kershaw 1056は分厚いフラットでV字のブレードの先にエッジが設けられており切れ味は素晴らしいのですが使った感じが今ひとつ不器用というか使いにくいというか、、そこで専用の道具なし、耐水ペーパーのみでコンベックス(ハマグリ)気味気味に仕上げ直したわけです。これで木材への当たりも柔らかく鋭く変わりました。加えてフォールディングナイフとしては超分厚く頑強で滑らかな仕上げのフラットのブレードを活かしてバトニング用としたのです。

私の場合、太い幹の様なものを割る場合は片手で扱うハンドアックスか両手でも扱えるアックスを使います。今年の正月キャンプではキャンプ場で買い足した杉の薪があまりにも長くて大きかったので焚き火台に合わせてノコギリでカットしその後アックスで縦割りしました。ただ、この割るという作業に特化したアックスでも扱い様では大きな怪我につながります。特に振り下ろす作業は仕損じた結果が取り返しのつかない大怪我となり得るのです。

その点では割ろうとする木に始めからブレードを当ててそれを別の物で叩いて割っていくバトニングというテクニックは割ろうとする木のサイズ(太さや長さ)、木質、作業する場所さえ適当なら初めてでもやれる作業です。

私はいつも玄関(バリアフリーでフラット)の上り口に座布団を敷き、そこへ正座して小さなナイフと適当な叩き専用の木材を持ち、ノコギリで短くカットしたやや太めの落ち枝をコツンコツンと叩いて割るのです。近所からは○○さん宅からギコギコとかコツンコツンと何か切ったり叩いたりする音がすると噂されてるかも、、決して覗かないで下さいよ〜。

こうして出来た小薪1/2カット、1/4カット、更に細い1/8や1/16などは小さなウッドストーブのご馳走となるのです。コツンコツン。

追記

Kershaw 1056 は刃渡りの割にはゴツいフォールディングナイフです。日常使いには動きも重量も重すぎて今ひとつなのですが、玄関先で独りやるバトニングにはクサビ効果の高い分厚く滑らかなブレードが適してます。

続きを読む

今朝、夜行の拘束(高速)バスで大阪から戻り目一杯体を伸ばして爆睡しました。昼ごろ起きてシャワーを浴びて、今や一人分の丼もの作り専用となっているティファールの小さなフライパンでちょっと甘めのミニ親子丼を作り候。

さて、今回のお題は【 バトニング 】です。

興味ある方のみご覧下さい。

“バトニング”と聞くと知ってる人は知ってて知らない人は知らない(当たり前張り)、知ってる人は北欧や欧米のブッシュクラフトなるカテゴリーにハマった経験のある人かナイフ好きな方かな?私もはじめは面白くやらせてもらってました。

今回はその 【 バトニング 】です。

バトニングは焚き火などをする為に切り倒したり、拾い集めた木々をナイフを使ってコツンコツンと割っていく作業とテクニック。割ろうとする木々にナイフを当ててブレードの峰を別の木でゴンゴンガツガツ叩き、大きく太いものから小さく細く割っていく作業です。中には『そない無茶な、、』とツッコミたくなる様な無理やりバトニングしてる人や、柔らかな地面や不安定な場所で効率悪くやってる動画を見かけます。

日本古来の鉈や斧、海外ではアックスなどの道具を使えばわざわざナイフでバトニングしなくても済むことなのですが、そこが有るもの使いの面白さと流行りなのかもしれません。

さて、私はというとバトニングは主に家の玄関でやります。これがなかなか地道でひとり集中してやるにも面白い作業なのであります。目的は、SOLO STOVE や WILD STOVE などに使う小さくてもスタミナのある《小薪》作りです。それを袋に入れて燃料持参で火を焚くのが私流の基本です。

こんな風に。落ち枝(大風のあとが狙い目)をBAHCO や FISKARS のノコギリで20cmほどに切り分け持ち帰り、家で更に7〜8cm位に短く切り分けます。それを、、ナイフでコツン、コツンとやって縦割りにしていきます。写真は一つを1/4に割った小薪。これが小さなウッドガスストーブのスタミナ燃料となるのです。

自宅でこの作業に使うナイフには共通の特徴があります。写真に写っているのは4本で

2本はブレードを含む本体が一枚物の鋼材で造られた所謂、シースナイフ、あと2本は形式は違いますが折りたたみ式のフォールディングナイフです。この4本のナイフに共通するのはブレードの形状、どれも断面はV字型で、比較的分厚い鋼材、そして頑強であること。

写真のナイフは 米国のナイフメーカーである Kershaw の1056というモデルです。これ米国メーカーなれど日本製。20年ほど前に買ったものですが、日本製らしい緩みガタつき無しのガチガチの武骨さです。実はこれ使い道がありませんでした。普段使いには重すぎてブレードの開閉も強力なスプリングの反撥で固く、さっと取り出しさっと使ってさっと直す、この日常使いの基本には到底向かない代物でした。それがこの何年かは自宅でのコツンコツンに使われて漸く面目躍如といった感じです。

Kershaw 1056のブレードは完全なV字形。下手な一枚物のシースナイフも尻尾を巻く頑強さとロックを備えています。それを耐水ペーパーに当ててシャカシャカと擦りながらカッティングエッジとブレードの境目あたりをボカシ気味に仕上げます。ナイフや刃物が好きな人なら一度は興味を持つ(かな?)ベベルと言われる部分の話です。Kershaw 1056は分厚いフラットでV字のブレードの先にエッジが設けられており切れ味は素晴らしいのですが使った感じが今ひとつ不器用というか使いにくいというか、、そこで専用の道具なし、耐水ペーパーのみでコンベックス(ハマグリ)気味気味に仕上げ直したわけです。これで木材への当たりも柔らかく鋭く変わりました。加えてフォールディングナイフとしては超分厚く頑強で滑らかな仕上げのフラットのブレードを活かしてバトニング用としたのです。

私の場合、太い幹の様なものを割る場合は片手で扱うハンドアックスか両手でも扱えるアックスを使います。今年の正月キャンプではキャンプ場で買い足した杉の薪があまりにも長くて大きかったので焚き火台に合わせてノコギリでカットしその後アックスで縦割りしました。ただ、この割るという作業に特化したアックスでも扱い様では大きな怪我につながります。特に振り下ろす作業は仕損じた結果が取り返しのつかない大怪我となり得るのです。

その点では割ろうとする木に始めからブレードを当ててそれを別の物で叩いて割っていくバトニングというテクニックは割ろうとする木のサイズ(太さや長さ)、木質、作業する場所さえ適当なら初めてでもやれる作業です。

私はいつも玄関(バリアフリーでフラット)の上り口に座布団を敷き、そこへ正座して小さなナイフと適当な叩き専用の木材を持ち、ノコギリで短くカットしたやや太めの落ち枝をコツンコツンと叩いて割るのです。近所からは○○さん宅からギコギコとかコツンコツンと何か切ったり叩いたりする音がすると噂されてるかも、、決して覗かないで下さいよ〜。

こうして出来た小薪1/2カット、1/4カット、更に細い1/8や1/16などは小さなウッドストーブのご馳走となるのです。コツンコツン。

追記

Kershaw 1056 は刃渡りの割にはゴツいフォールディングナイフです。日常使いには動きも重量も重すぎて今ひとつなのですが、玄関先で独りやるバトニングにはクサビ効果の高い分厚く滑らかなブレードが適してます。

続きを読む

2016年02月11日

道具たちの近況報告

近況報告その1

snowpeak Giga Power Stove “地”

これ現在はキャンプ、デイハイク、ドライブなどでも殆ど出番がありません。別に悪いところがあるわけではありませんし不具合も購入以来一度もありゃしません。ただ、室内で使う分には全然問題ないのが、外で使うとほんのチョッピリ火力出力不足を感じることがあるんです。なので、『今日はガスでいきまひょ!』となっても他のストーブに取って代わられてばかり。でもホンマはこれで十分事足りるのです。先日、一人分の湯を沸かして珈琲を淹れるのに使いました。それだけ、、今はそれで堪忍やで。

近況報告その2

Trangia アルコールバーナー

最近はホームセンターで安く売られていたシールドパッキン付き【 screw-top KEEPER 250ml 】なる容器に収められております。Trangiaバーナーは基本ビニール袋かキッチンペーパーにでも包んでクッカーやケトルに放り込めばよいのですが、単体でザックのポケットに収めた方が嵩張らない時もあります。そんな時はこれ。マッチと一緒に密封です。

近況報告その3

Trangia TR-23

現在はアルコールバーナーとセット販売のみのスチール製五徳。もう彼此20年以上前に買って当時は自宅から旅先までTrangiaバーナーの土台と五徳として使われてきました。この数年は分解組立てができる携行型の五徳が主流となり出番は殆どゼロ。ただ、久し振りに引っ張り出して使ってみると、これがやっぱり使い易いことに気がつきます。腰を据えて使う据え置き型としては一番かもしれません。バーナーの蓋による火力調整も点火消火も実にやり易い。これにはこれの良さがあるのです。これからは自宅のテーブルトップではこれが主役です。

近況報告その4

黒鉄皮のフライパン。

買ってもう7年ほどになります。今ではすっかり油も馴染んでパラパラ焼き飯もお手の物です。大小2つの黒鉄皮フライパンに加えてLODGEのスキレットやコンボクッカーなどが台頭し昨年、遂に我が家からテフロンコートのフライパンが姿を消しました。実際は一つ小さいのが残っていますがコーティングは殆ど効果なく使っとりません。長年買い替えながらも使ってきたティファールは現在大中小のお鍋だけ。これはLODGEのキャストアイアン製の鍋で調理した物を翌日以降に温めなおしたり保存するのに使われています。ダイヤモンドもマーブルもセラミックも要らん要らん。これフライパンのお話。

近況報告その5

GSIのケトル

ハルライトケトル600mlとグレイシャーステンレスケトル900ml

これ二つとも1L以下のアウトドア用ケトル也。れっきとしたキャンプ道具でありました。ありました?とは現在は完全なる日用品と化しているからです。自宅は今尚ガスレンジです。左右二口の何処にでもあるどちらかと言えば古いガス台です。そこへきてこれら容量もサイズも小さなケトルを使えばどうなるか。アウトドア用は頑丈だから、、、これがまったくの逆。ガス台ひとつ、IH一つとってもアウドドア用のバーナーやストーブよりはハイカロリーなのです。現にアルミ製のハルライトケトルはハンドル焼けして耐熱コーティングがドロドロだし、ステンレス製の方は空焚き数秒で底がペコンと膨らんでしまいました。いずれも不注意なのですがね。今では毎日毎日春夏秋冬朝に夕にお湯を沸かし続けてくれていますだ。ありがたや〜ありがたや。

近況報告その6

snowpeak コレールカップ

もう使い続けて16〜7年になりますか。

割れも欠けもせず今に至っております。

これもまた日用品也。

近況報告その7

琺瑯のカップ

昨年買ったはかりのシンプルな琺瑯のカップ。重ねることも出来ず、ハンドルが畳めるわけでもないので収納には向いていないが、キャンプでは割れたりする心配もなく直火にも掛けられ小さなクッカーとしても使えるので重宝しています。私は結構気に入っていますが奥さんの方が飲みにくいと仰る。それはないですぜ〜奥さん。

近況報告その8

GSI ピナクル デュアリスト

これ勿の論でキャンプ道具なのですが、水切れの素晴らしさと1.8L満水というソコソコの容量で先に出た二つのケトルと併用して湯沸かしに使われておりやす。家庭用ガスコンロでは炎が大きすぎるので点火時からは乗せず一旦火を小さくしてから中火にて使用。短時間で沸くのも魅力かな。

近況報告その9

SEA TO SUMMIT デルタプレートとIKEAのキッズプレート

デルタプレート(青い大きな方)はうちのキャンプでは必需品で大きさも十分。自宅でも何かと使えるので重宝部員。ただ、洗った後で底のハニカム部分に水が残るのでペーパーで吸い取らなければなりません。IKEAのキッズプレートは油汚れが落ちにくいのでキャンプでは使わずもっぱら自宅用にしました。割れる心配がないので子供が来た時の必需品。

近況報告その10

バウルーは最近餅焼きに徹している。何を考えてるのか(自分や!)餅ばかり焼いている。冷凍した4つの丸餅を片側に2個ずつ並べて蓋を閉じコンロのトロ火でじっくり焼く。香ばしいにおいがしてきたら時折開けて焦げ目などみる。上下の隙間から膨らんだ餅がはみ出てきたらデカイ角餅の完成。最近こればっか。何考えてんのかね(俺か?)

近況報告その11

BAHCO 396 LAP

先日アップしたノコギリ野郎の一つ。最近姿が見えなかったので探しておりましたところ、焚き付けを入れたGORE-TEXの巾着袋の底に埋没しておりました。『oh〜そこにおったのか〜!』と感激のご対面の後、早速近くの森林公園に連れ出し落ち枝狩り。力まず軽い力で素早いストロークを繰り返しハンドルくらいの太さの楠の落ち枝(20センチほどにカット)15本を収穫。

他にも LODGE のコンボクッカーは昨夜も豚肉、厚揚げ豆腐、ブロッコリーのオイスターソース炒めに、前日は焼きそば、6.5のミニスキレットは毎朝目玉焼きを、キャプテンスタッグの角型ステンレスクッカーは袋入りラーメン作りに精を出しております。がんばれ!キャンプ道具たち!

ponio