2025年05月19日

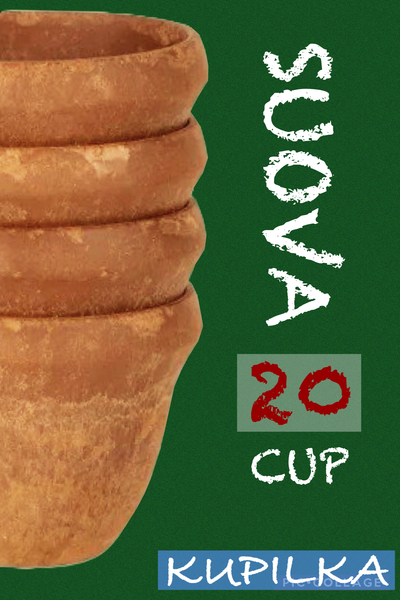

クピルカ SUOVA 20 New cup

海外では既に発売されていたクピルカの新製品。容量 200ml で初の「重ね」ができるカップです。これずうーと欲しかったクピルカのハンドルレスカップです。

かなり前から画像と価格だけが WEB カタログに掲載されてきたクピルカの新製品がようやく入荷、注文後すぐに届きました。

KUPILKA SUOVA 20

“ The versatile Suova series gets its name from an old Finnish word that means adaptable, agreeable, or a large, systematically piled stack of hay or straw.”

「多用途の Suova シリーズは、順応性、快適性、または整然と積み上げられた大きな干し草やわらを意味する古いフィンランド語にちなんで名付けられました。」とGoogle翻訳。

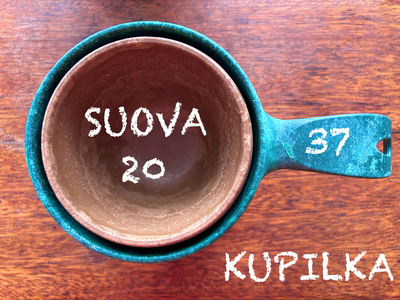

クピルカ 37との比較と『重ね』ピッタンコ

クピルカ 21との『重ね』はみ出る、逆も同じ。重さはクピルカ 21が89g、SUOVA 20 はカタログなどでは90g ですがこの個体は91gでした。

これまでのクピルカはこんな風に重ねていました。ただ、軽量とかスタッキングを目指す道具ではないので全く気になりません。クピルカの食器は機能性よりも「色」や「かたち」「使用感」を満足させてくれる物だと感じています。

購入から三年目、自宅でも外でも使い続けてきたクピルカのカップ。入れるのはコーヒーが主なので内側がややコーヒー色に染まってきました。しかし、それが陶器などに着く茶渋の様に見えないのもこの素材の良いところ。それとハンドル付きのカップもアタシはこの様に持つことが多いので SUOVA 20 は使いやすく感じます。

新品のクピルカはこうして沸かしたてのお湯に漬け込みます。素材特有の「ニオイ」を消すためです。アタシはこのまま放ったらかしで30分ほど漬けておきます。

“Kareline® Natural Fibre Composite: Custom-made material for Kupilka. Carbon neutral production, manufactured in Finland. It consists of 50 % softwood-based fibres from the certified Finnish forests and 50 % food-grade polyolefins. BPA-free material.”

「カレリン®天然繊維複合材料:クピルカのカスタムメイド素材。カーボンニュートラル生産、フィンランド製。認定されたフィンランドの森林からの針葉樹ベースの繊維が50%、食品グレードのポリオレフィンが50%で構成されています。BPAフリー素材。」

この素材は洗った後も乾燥が早くキャンプなどでもぶら下げておくだけですぐに乾きます。今回の SUOVA はハンドルレスなので「ぶら下げ」はできませんが。

翌朝、届いて湯漬けして「ニオイ」を除去した SUOVA 20 で朝のコーヒーをいただく。これまでのクピルカのカップとは違って縁が少し厚く口当たりも若干違うが普通に使いやすいと感じました。今回の新作はクピルカ30同様ハンドルレスなカップですが縁に向かって一段厚く太くなるデザインで持つ手がスリップすることなく自然にフィットするので安心です。そのうち各色を一つずつ加えていこうかなと考えております。

ponio

2025年05月13日

たまに出してみる道具

スノーピーク ケトルNo.1

ホンマに久しぶりに日の目を見ましたスノーピークのケトルNo.1です。今ではこれをレビューする人も殆ど見かけなくなりましたね。そりゃそうです。アタシがこれを買ったのが当時よく行っていたマリノアシティー福岡(今はなき)にスノーピークが店をかまえていた頃ですからかなり前のことです。この製品はオールステンレス製ですが、一昔前ならその響きだけで胸がときめいたチタン製のクッカーが今ではすっかりお安くなって、昨今では似た製品(殆ど同じ類似品)が番場蛮の分身魔球(わかるかな?)の如く乱出するご時世に。このケトルNo.1など影も形も、となってしまうのもわかります。

実際のところアタシのケトルNo.1も購入から何度もお蔵入りと一過性の復活を繰り返してきました。記憶も定かでありませんが最後に使った時は焼酎のお湯割りを入れたり熱燗入れたりと酒器として使われていたみたいです。自分のことながら記憶にありませんが画像は残っておりました。

一時期は SOLO STOVE とのコンビで湯沸かしをしておりましたが、、やがてベランダでの湯沸かしくらいにしか使われなくなります。蓋はGSIのステンレスケトルの物です。

アタシがこれを使わなくなった理由は「漏れ」「溢れ」でした。このケトルはアタシ的には程よいサイズでしたが700〜800mlほどのお湯を沸かして注ぐと、、ボタボタダラダラとお湯が溢れ伝いマグカップに注ぐにもその周りが溢れたお湯でビショビショに、コーヒーのドリップなどしようものなら、、の状態でした。立派な注ぎ口が付いているのにです。当時はまだ多くのユーザーがこれを使っていたと記憶していますが、その様な「溢れ」のレビューなど無かったのでこれはこの個体の癖、つまり製品のばらつきだと諦めました。

ちなみに、この製品は現在でも製造販売されております。ただ、スノーピークのwebにはこんな記述もあります。

「2022年より、原産国、サイズ、重量、パッケージと外観の仕様が変更になっております。

【原産国】変更前:CS-068 原産国 日本→変更後:CS-068R 原産国 台湾、【サイズ】変更前:CS-068 直径120×80(h)mm→変更後:CS-068R 150×140×96(h)mm、【重量】変更前:CS-068 255g→変更後:CS-068R 290g、【外観】溶接方法の変更により外観がやや変化しております。」とね。サイズの違いは採寸する部分の違いで実際には同寸の様です。重さはちと重くなりましたね。現行の価格は¥3.300、アタシが買った頃は¥2.700くらいだったでしょうか。

傾け過ぎるとすぐに外れる蓋にはシリコンチューブの余りを取り付けハンドルを握る手の親指で押さえられるようにしておりました。またこれは熱くなった蓋を持ち上げる際にも便利な方法でした。

上でもチラッと出てきましたがGSI のグレイシャーステンレスケトルの蓋がピッタリなのでこれを乗せて出掛けていたこともありました。メーカーオリジナルの蓋は凹型ですがGSIの方は凸型で中に備品などを収納する際には収納に少しの余裕が生まれます。

今回これを引っ張り出して600mlほどのお湯を沸かしました。それを毎朝コーヒーをストックしておくサーモスのチタンボトル(旧型)に注いでみましたら、危なかしさはありましたが溢さず注ぎきれました。ただね、やっぱり蓋が使いにくい。前後にカタカタ動くし油断すれば外れるしシリコンチューブを取り付けても蓋の隙間から蒸気が上がって指が熱いし、、。

こっちの方が簡単ですね、蓋の固定は。さて今回はいつまで日の目を見ていられるかな?

一過性の復活と言えばこちらもそうかもしれません。エバニューさんのチタンクッカーです。アタシがまだ若くバックパッキングに明け暮れていた頃に買ってチタンという言葉の響きと軽さだけで使っていた物です。しかしそれも一時期だけのことでした。チタン製よりわずかに重くてもサイズや調理の面で使いやすい物を選ぶようになったからです。特にバックパッキングをやめてからはそれが顕著になりました。炒め物は焦げつくから汁物や湯沸かしにだけ使う様になり更に歩きから車での移動に変わってからはもう軽量に拘る必要も無くなりました。チタンという魔法はアタシの中から消えて無くなったのです。今日は上のケトルNo.1と共に久々に日の目を見ました。お湯を沸かし頂き物の半田手延べ素麺を茹でそのままキンキンに冷やして食べました。さて、これもいつまで続くでしょう、、。

こちらはたまに使いたくなっては引っ張り出し簡単な湯沸かしなどに使われる MSR のポケットロケット(ファーストモデル)です。現在は PocketRocket® 2 や PocketRocket® Deluxe が後継機として販売されておりこのモデルは廃盤となっています。アタシの中ではこの手のシングルバーナーとして SOTO SOD-310 Wind Master stove が不動の位置に付けていますがこれもまた好きなストーブなのです。オートイグナイターも付いておらず耐風性能も良くはありませんがコンパクトに収納できて火力も強くまだまだ使える MSRらしいストーブだとアタシは思います。

この日の昼飯はこのセットでした。

このこじんまりとした姿がたまりません。

捨てず売らずにお蔵入りしている道具たちを日の当たる場所へ!

ponio

2025年05月02日

五月の雑記・時々雑記

今日もいつもの河畔の朽ちかけたベンチで昼メシを食う。午前中にちょいと遠出して仕事を済ませその帰り道に一度も入ったことがない大型スーパーに立ち寄った。湯沸かし道具とスティックコーヒーは持ってきたので軽く食べられるパンかなにかと考えた。あまりガッツリ食うと昼からの仕事に差し障るからね。

良き天気に爽やかな風、緑と花の色、暑くも寒くもなく穏やかな一日。

野の花々も美しく咲きそろい。上ミヤコグサと下ベニバナツメクサ。

ワン!

ツゥー!

スリィー!

パンを二つとホットドリンクとアジフライ、ちょっと欲張りすぎた昼メシ。

スウェーデン軍用 Kåsa カップとスウェーデン Trangia 600ml ケトル。

自転車走らす道もまた気持ちいい。

2025/05/01 の夕方ちかく、唐人町からちょっと離れた場所に車を停めてドームへと向かう。ヤクルト発祥の地を通るいつもの道は既にホークスファンでいっぱい。

奥さんと二人でドームの裏の浜まで歩いて作ってきたお弁当を頂く。食いもんは持ち込みできないからね。

試合はホークスが逆転負けで5連敗、最後のバッターがアウトになった瞬間に奥さんと二人まるで特殊部隊のCQBトレーニングの如き歩調と滑らかな動きで素早く撤収。ドームを後に雨の中を歩き車に乗り込んだ途端にまるでトトロがジャンプした時のようなバケツひっくり返しの豪雨となった。ワイパーきかねぇー!

打って変わって 2025/05/03 は朝からピーカンの良い天気。博多どんたく港祭りの本パレードから遠く離れた区民の祭にて。今日は暑かった〜。風も強かった〜。明日は奥さんに付き合ってツワ採取に行きまするぅ。

2025/05/04 は奥さんに付き合って「フキ採取」に糸島へ。天気は最高、暑くなく寒くなく爽やかー。野の草花たちも力強く美しく。

本日のムッシー、ミノムシ三十郎。

吸血溶解怪虫サシガメ、これ以上は近づかない。

野に立つアザミも野生味あふれて美しい。

奥さんが「フキ採取」に夢中になっている間、あたしは小さなフィクストブレードを片手にヨモギ採り。

「フキ採取」の帰りに皇馨流の生花展に立ち寄り奥さんも即興の花生け。

あたしは生花のことはとんとわからないが花器の中に水を見るのが好きなのだ。何故かというと、、嗚呼ここにメダカを泳がせたら楽しかろうと考えるからです。ビオトープか?

先日、糸島の山間で収穫してきたヨモギは奥さんの手によってグツグツ煮込まれ刻まれフードプロセッサーでペースト状にされてカチカチに冷凍されました。それを解凍してホットケーキに混ぜ混ぜして焼き上げホイップクリームと粒あんでいただきます。うーん、旬の風味。

笑っちまったー!キャプテンスタッグさんのケトル。

WEBで初めて見た時は牧場で搾りたての牛乳を運ぶアレかと思った。データを見たら容量625ml!!これね同社の深型クッカーに収納できるデザインだそうです。笑っちまったー!

こちらもキャプテンスタッグさんのアタシ注目のお鍋。ハンドル取り外し可能な『雪平鍋』です。『雪平』といえばアルミ製と思い込んでおりましたが、、これステンレス製です。熱伝導から言えばアルミ製が良いに決まってますがステンレス製は焦がしてこびり着いてもガシガシ磨けます。ただね、今時のステンレスは下手なものを選ぶと腐食します。しかも底の厚さが0.7mmとちと薄いかな、、。さて、どうするか、、。気になるのは別売の蓋、とんでもなくイケテないデザインの蓋なんです。あれは、、。

先日収穫してきたヨモギを奥さんがペースト状にして冷凍していることは先述しましたが今日はそれを使って「ヨモギ団子」を作ってくれました。まずは味見にと7個食いました(食いすぎじゃ!)。そしたらやっぱりの胸やけ。その後、奥さんが淹れたヨモギ茶でスッキリ。

やはり日本人は旬のものを食べなきゃね。

エーゼット AH314 燃料用アルコール 4L ALCOBURN アルコバーン という製品名が付けられた日本製の燃料用アルコール。これまではとあるホームセンターで¥300、とあるドラッグストアで¥298で販売されていた500ml入りの物を買っていましたが、、現在ドラッグストアの方は店自体が消滅、ホームセンターの方は売り場から消滅しております。これまでコツコツと買い溜めてきた分がありましたが残り少なくなったため今回通販にて4Lを購入。500ml入りで8本分です。実際の使用感は正直わかりまへん。点火、燃焼、火力共に問題ナッシングです。写真はダイソーのアルコールバーナーにての実験です。結論は問題なく使える、です。

今日はこれが活躍しました。高齢者アルアルですがテレビの通販で購入した健康器具の組み立てと設置、と言っても組み立てなんてほんの数秒で完了です。一番手が掛かるのがそれが入っていた分厚いダンボールの解体と廃棄です。なにせデカい!分厚い!粘着テープバリバリです。最初に健康器具を取り出し邪魔にならないところに置いておきます。次にダンボールですが、先ずはバリバリに貼りまくられた粘着テープをカットする作業から。道具はスイスアーミーナイフの缶オープナーを使います。

今日は WENGER のバルダンに装備された鉤爪状の缶オープナーで粘着テープを片っ端から切り裂いていきます。この缶オープナーは缶切りよりも粘着テープ切りに使われることが圧倒的に多い道具です。この粘着テープ切りが済んだら小さなフィクストナイフ(ESEE/IZULA Ⅱ )で各面ごとに切り離していきます。ある程度のサイズになる様にナイフで切れ目を入れて折り曲げ畳んで重ねます。分厚い部分は折り曲げた線上を更に切れ目を入れて反発を抑えます。そうして畳んで小さくしたダンボールをガムテープで留めて近くのリサイクル会社に持って行きます。

健康器具の組み立てとダンボールの処理が済んだら次のお宅へワープします。今度はとてつもなく広いバルコニーの片付けです。前回、緑のカーテンをバラしたお宅です。今日は前回バラした園芸用の支柱数十本を万能ノコで切れ目を入れて折り1メートル以内の長さにした後それらを適当な束にして縛り不燃物として搬出する仕事です。この時期としては熱い日射を浴びながら約2時間作業に没頭して片付け終了です。支柱に絡まった錆びた針金はスイスツールスピリットで捻じ切り、支柱を束ねるビニール紐は Spyderco でカットしました。

今年度初テントウ、わが家に飛来

先週は新規の仕事が続き普段以上に気を遣ったせいか今日は昼過ぎまでのんびり過ごし午後から湯沸かし道具を持って海まで自転車走らせました。パラパラと時折雨粒が落ちてくる中、低い松の下にいつものシートをペグダウンしてシートチェアを置いて沖のヨットを眺めながら湯沸かしの準備をします。

本日は久しく出番が無かったガス/ガソリン切り替え可能な SOTO SOD-372 ストームブレイカーを持ってきました。ただでさえ気難し屋なストーブだけにたまに使ってやらないとすぐにすねて炎上するので、、。

自宅でフューエルボトルにポンプユニットをねじ込みいつもよりかなり多めにポンピングしてきました。ポンピングの回数をいつもより多くした理由は「説明書通り」に使うためです。

本来、このストーブは点火からプレヒート(予熱作業)無しで本燃焼に移行できるのが強みです。が、あたしのこの個体は「説明書通り」に扱っても炎上したことが何度もあり、それは決まって冬場でした。以来あたしは「説明書通り」の扱いをやめて先ずはガスモードで湯沸かしなどしながら1分ほど燃焼させその後直ぐにガソリンモードに切り替え再点火、これで大きな炎を上げることなく追加のポンピングをすることもなく一発で青火燃焼に移行出来ます。ただ、春先から秋までは「説明書通り」の扱い方でも炎上することなく青火燃焼になります。アタシ自身はこれはこの個体の癖だと考えています。

本日は「説明書通り」の使い方で点火、オレンジ色の大きな炎を上げながらジェネレーターが温まるのを待ちます。炎上する時は点火がうまくいかず本体の底やバーナーヘッドからガソリンが染み出してきます。それに気づかずライターなどを近づけるとたちまちストーブ全体が大きな炎に包まれ真っ黒クロスケに、、。

点火から10秒ほとで大きな炎が見えなくなったらポンプユニットのダイヤルを「START」から「RUN」に切り替え本燃焼に移ります。本日は普通に上手くいきました。本燃焼移行後は追加のポンピングを忘れず行います。

ガスモードで1分(湯沸かしなどしながら)燃焼させたあと一旦消火、予めポンピングしておいたフューエルボトルに接続しライターを準備しておきダイヤルを「START」へ。これで一発青火、直ぐに「RUN」に切り替え本燃焼へ。このやり方だと少ないポンピング回数でも大丈夫。ただし一応個人の責任ということをつけくわえておきますね。

さて、海から戻って荷物を解きストーブを軽く拭いて収納しようと思いましたがその前にと、微量のガスしか残っていない OD缶を使い切ってしまおうとSOD-372 のガスモードで湯沸かし燃焼させてみました。が、正位置で燃焼後に OD缶をひっくり返しリキッドフィードにして1分ほどで異常な燃焼音を立て始めました。

見ると、、先ほどまでの綺麗な青火燃焼が真っ赤な夕陽のような燃焼に。これはこのストーブを初めて使った数年前の正月に起きた現象と同じです。あの時は大晦日の深夜、気温がガクンと下がって氷点下になった途端に起きました。ガスは純正のトリプルミックス500で新品でした。この様な赤火燃焼になるとお湯すら沸かせなくなります。

異常燃焼の原因はわかりませんが一つ考えられるのは OD缶のガス量です。ほぼ空に近い状態でしたからね。そこでこの OD缶を同社の SOD-310 ウインドマスターストーブに繋いで点火したところ全く問題なく美しい青火燃焼で直ぐにお湯も沸きました。この辺なんですよね、ストームブレイカーが気難し屋だとアタシが言うのは。

ガス缶をひっくり返して液化ガスをそのままストーブに送り込むリキッドフィードは通常の使用とは違ってガス缶が冷えて気化スピードが落ち結果ドロップダウンするのを防ぐための機能ですが、いかんせん燃料をドカ食いしてしまいます。そこで買ったのが SOTO SOD-331 フュージョントレックでした。アタシの様に厳冬の山に登ることも無い街生活者にはリキッドフィードは贅沢な機能なのです。

前回炎上したあとでメンテナンスをしたはずだが念のためエンドキャップを外してカーボンなどの付着がないか確認しておく。今回は特に汚れ無し。組み立て後に CB缶から再充填した OD缶を繋いで点火する。綺麗な青火燃焼でした。やはり残量不足だったのか?初めてガスの赤火燃焼になった時(2019年正月キャンプ)はほぼ満タンの純正ガスでしたが、、。

SOTO SOD-372 といつも組み合わせるGSI のハルライトケトル。ハードアノダイズド加工された表面ですが外より中がこの通り。これも15年ほど使ってます。

今年もきました!お隣さんが唐津の沖で釣り上げた『鱚』。大小合わせて約40匹!これを小出刃と Spyderco で捌いて開いて塩ふってチルドに保存です。明日は天ぷら!

さっそく天ぷら、食べきれないので半分だけ。残りは冷凍。

鱚の天ぷらに合わせるのは筍ご飯、旬も終わりかけ。

気が向いて奥さんがパンを焼く。娘のところから借りてきた『半自動パン焼き装置』を使いました。

本日の昼飯、鯨の大和煮缶詰を味付けし直し卵とじ丼にしました。昼に一時帰宅して30分で使って食って再び仕事で隣の区に。今日福岡は27℃を超えて暑かった。そろそろわが家のキャンプもシーズンオフです。

わが家のキャンプもそろそろシーズンオフなんて言いながらキャンプで使う焚き火用ケトル吊り下げ装置を作る。キレモノは MORA CLASSIC 2/F と CLASSIC 2/0 、それに EIKONIC の RCK 9 ざんす。

今夜は奥さんの生まれ故郷である長崎の離島の義姉から送ってきた「そら豆」を焼いて塩で食べました。ストーブは SOTO SOD-331 、輻射熱からガス缶を守るために小さなウインドスクリーンをガス缶側に立てています。ストーブ直下のフューエルラインはステンレス製のスプーンを被せて熱から守ります。

これも奥さんの姉が採ってきたウニを入れて炊いた「ウニの炊き込みご飯」うーん、、磯の香り〜。

今日は FIRE BOX SCOUT と Trangia バーナーの組み合わせが中華スープを作りコーヒーのお湯を沸かし、クピルカの「ニオイ」消しの湯煎もしてくれました。

FIRE BOX SCOUT の中に Trangia、シマーリングで火力を絞りゆっくり長く燃やします。

FIRE BOX SCOUT は『エマージェンシーストーブ』と銘打って発売された FIRE BOX STOVE の異色作です。それまでのヒンジを多用した折り畳み式という FIRE BOX STOVE とは異なり単純な箱型(アタシは安物の灰皿と呼んでおりました)で価格もアタシが購入した時は日本円で¥2.000 を切っておりました。この SCOUT をウッドストーブはとして使った際には風の影響で四方に開いた穴やスロットから炎が吹き出し火だるま状態になりました。ガスバーナーを組み込むのもガチャガチャと面倒くさい。アルコールバーナーを入れるには大袈裟すぎる。しかし、安定感があるのです。不思議な安定感がね。アタシは好きなんです、これが。

最近の我が家のコーヒーはコレ。コーヒーサーバーにドリップパックを二つ並べてケトルを前後に振りながら均等にお湯を注ぎます。豆ゴリドリップは休みの日だけです。

2025年04月18日

日々の道具 ビクトリノックス Swiss Tool Sprit 13年目

VICTORINOX Swiss Tool Sprit

あたしが仕事でもキャンプやドライブでも必ず持っていく道具のひとつにビクトリノックスのマルチプライヤー Swiss Tool Sprit があります。過去に何度も紹介してきました。最近ではワンハンドオープン(片手で操作)できる様にナイフブレードに変更が加えられています。あたしのは発売間もない頃の初期モデルです。

このツールの使いやすさは軽く湾曲したハンドルにあると思います。とにかく握って痛くない。

ハンドルの湾曲が絶妙なので畳んだ状態でも幅をとらずスリムなまま。

ハンドルに収納された各ツールはそれぞれに起こした状態でロックが掛かる。ロック解除はハンドル後端の小さなバーをスライドさせて行う。起こすも畳むも軽すぎず重すぎず動きは非常に滑らかだ。

あたしの持っているモデルはナイフブレードがシープフットタイプのもので切先に当たる部分がない。つまり突き刺すことが出来ないデザインである。ブレードは先端がセレイション(波刃)で後端がストレート(直刃)になっている。このブレードは日本流の右利きの片刃で手前からの押し切りに向いたデザインだ。木材を削ると非常に深く食い込み素晴らしい切れ味を示す。もちろん、セレイションの部分でも木を削ることが可能です。扱う上での注意は一つだけ、研ぎ直す際にはブレードの右面(後ろから見て)だけを研ぐこと。左面は研いではいけません。せっかくの片刃が鈍になってしまいます。右面を研いだら左面は軽く擦って目に見えないバリを返してやる程度にします。

プライヤーのジョーの部分は購入から13年使っても狂いがありません。先日は錆びた太い針金を数十本捻じ切ったりワイヤーカッターで切断したり、今日などは枯れて硬くなった柚の鉢植えの鋭い棘を先端部で折り、更に剪定鋏が無かったので枝をプライヤーで捻って折ってナイフブレードで切断、廃棄するという作業に使われました。

マルチプライヤーと言えば LEATHERMAN が代表格ですがあたしは13年前に LEATHERMAN からこのスイスツールに乗り換えました。以来、これはあたしの日々の道具になりました。使っても使わなくても必ず持って行きます。出先での自転車の修理にも何度も使われました。大きく重い専門の道具を持ち歩けないあたしの仕事にはこのコンパクトな道具が必須なのです。

数年前、個人売買のサイトで購入した LEATHERMAN ジュース は購入後ほどなくスプリングが破損、レザーマンJAPAN にて修理交換してもらいましたがそれもすぐに壊れ今はプライヤーのみがかろうじて使える状態です。

仕事では台風で壊れた庭のオーニングを解体したり、プラスチックの保存容器を切ってプラ板を作ったり、枯れた庭木の枝木を切ったりと、その何れもがその日その時に突然依頼されたものばかり。でも、使えるツールを駆使してやってきました。

6年ほど前にあたしのスイスツールを見たお客さんから「私にも買って下さい」と頼まれネット通販にて購入したスイスツールはナイフブレードが不細工にカットされた銃刀法対応のバージョンでした。

そのお客さんのスイスツールで分厚く硬いバスマットを切断し浴室に敷き詰めました。

掴む、抉る、摘む、回す、叩く、折る、捻る、切断する、素手では無理な作業を専門の道具無しでやってきました。今日も明日も明後日もこれぞ日々使う道具の代表です。

仕事先にて、。

2025年04月05日

四月の雑記・時々追記

こんにちは、ponio です。ようやく暖かくなりつつあります。四月は街が華やかに見える、桜のせいかしら(気持ち悪い)。

義父義兄の十三回忌は長崎の離島で。先に潜入している奥さん(特殊部隊か)とは別ルートで今回はひとり筑肥線で西唐津へ。そこからぶらぶらと歩いてフェリーターミナルへ。出航までの時間待ちに水分と糖分を補給しておきましょ。

博多港からと違ってこちらはのんびりゆったり。乗船名簿の記入も無い。航行時間も短いから楽チンです。

カリマーのエピックスキー(45L)は90年代に勤め先のあった心斎橋で買った物。パネルローディングでパッキングがとにかく楽です。2〜3泊旅の定番ザックです。

今回の旅時計は スウォッチ アイロニーのクロノです。

離島のスーパーには魅惑的な商品がズラリと並ぶ。一番下の『川添・木綿豆腐』は壱岐には無くてならないもの。持つとズシリと重く揚げても温めても美味しくいただける。

島の桜は満開。青い海と桜がなんとも言えない美しさ。

義兄姉の自宅の裏にある小さな湧水溝にはカスミサンショウウオの卵塊がとぐろを巻いていた。その周りでオタマジャクシの様な幼生が泳ぎ回っている。

裏の斜面には先人が残した野積みの石垣がある。

シュウ酸鍋は義姉の料理のほとんどを生み出す魔法の鍋である。

ギンヤンマのヤゴが群れなして獲物を待っている。

義兄がすぐ下の海で釣り上げたアジやカサゴを捌くのに使う小さな包丁。

大根の干物が風に揺れる。

アシは「背切り」と呼ばれる裁き方で小骨ごと斜め切りにして食べるか(一晩冷蔵庫で置くと味わい深くなる)、定番のアジフライで。

釣れたてを捌いて一晩寝かせたアジを食う。

義姉が摘んだヨモギは「蓬団子」になる。

フキと筍の煮物もこれまた旨し

法事の時にしか食べられない特別なうどん。

今回の湯沸かしセット。SOTO SOD-310 と TOAKSチタンポット1100。この組み合わせで湯を沸かし庭先で髭を剃る、これ離島での日課也。

コーヒーのドリップに使ったシェラカップ600mlとケトルレスリッド。この組み合わせは問題なく使えました。このリッドは耐熱シリコン製ですがこの素材は色や臭いが着きやすいためコーヒーや紅茶、お茶などを通しているうちに色移り臭い移りが起きます。私は基本的にお湯を通すことにだけ使っています。

「隠居」と呼ばれる家屋の裏に咲いていたヤマブキの美しすぎる黄色。ここには水神様が祀られている。

離島で使ったキレモノ。BENCHMADE 319。

「クロサギ」と思われるこの二匹はさしたる警戒心もなく浅い水面近くを泳いで(漂って)いた。タモを伸ばして簡単に掬い獲れたところを見るとかなり弱っていた個体だったと考えられる。

うじゃうじゃと群がる魚影。手の届きそうな深さをいくつもの魚影が塊になって泳いでいたが、眼に見える魚は釣れないと義兄が言った様に毎日釣り上げたアジで食卓に華を添えてくれる義兄とそれにくっ付いて行った中3が二人がかりでもこの朝はボウズでありました。

今回は一泊旅で朝日を浴びながら庭先で髭を剃る離島の朝のルーティンも一度だけ。TOAKS のチタンポットは満水が 1100ml なので髭剃りに使う蒸しタオル作を使ってもまだお釣りがくる。いつも旅先での髭剃りに使う透明な樹脂製カップは MSR のウインドバーナーに付属のもの。ストーブは SOTO SOD-310 で小さなOD缶やカップと一緒にチタンポットに収納できる。左のシェラカップ600mlとケトルレスリッドは新入りで今回が初めての旅でした。

予定ではチタンポットで沸かしたお湯を予めシェラカップに取り付けておいたリッドの開口部から注ぎ入れて湯温を鎮めコーヒーをドリップするはずでしたが、いざやってみるとここからの湯入れは溢す可能性が大だったのでやめました。結局、いつもの通りリッドを取り付けた状態でストーブに乗せ加熱。

SOTO SOD-310 はコンパクトで風にも強く、、と言いたいところですが、ここ長崎の離島は風が強く屋外ではウインドマスターストーブも燃焼炎が風に大きく流されてドロップダウン寸前までいきました。ストーブを建物の影に移動して冷たくなったOD缶を手で温めようやく沸騰。何度も書きますが、「風に強い、云々」は風に煽られながらも変わらぬ性能を保証する宣伝文句ではありません。あくまでも立ち消えしないで燃焼し続けるというもので、必要以上の燃料消費を防ぐためにも風除け対策はするべきなのです。

2025年4月9日

今朝のwebニュースで福岡市西区を流れる室見川で事件との報道を見た。先日は別の事件事故の報道があったばかり。今回はアタシが仕事の合間に時々昼メシを食う河川敷から3キロ余り下流で対岸にあたる場所。アタシも昼メシ時には人気の無い場所を選ぶがなんとも物騒な世の中になったものだと感じる今日この頃です。以前、やはり昼メシスポットだった場所も殺人事件が起きてから行かなくなった。大きな意味では平和な日本だけど日々の生活は油断できない現状です。

『シェラカップの憂鬱』

わたしはシェラカップをあまり使わない。ソロのバックパッカーだった頃からシェラカップは何故か使わなかった。ハンドルが折り畳めないとか容量が足りないとか、たぶんそんな理由で。でも持ってはいました。使った記憶は殆ど無いが当時一眼レフで写した古い写真にはたしかに二つのシェラカップが写っている。

当時使っていた二つのシェラカップ。手前250mlの「ロッキーカップ」、その奥400mlの「カスケードカップ」ともに使った記憶なし。

バックパッキングをやっていた頃は飯といえば荷物の軽量化から殆どがフリーズドライの山飯でアルミ製のクッカー(コッヘル)でお湯を沸かしそこへ山飯をぶち込むスタイル。たまに旅先の食堂でまともな飯を食べたりしたけど多くは「お湯さえあれば」作れるフリーズドライ食品だった。

シェラカップはそんな私には容量不足だったろうしハンドルが邪魔でコッヘルに収まらないとか、合う蓋がないとか、そんな理由で旅の道具に加えられなかったのだと今は思う。カスケードカップやロッキーカップは今も持っている。しかし、、、

カスケードカップは蚊取り線香の灰受けになっているし、

ロッキーカップに至ってはワイヤーハンドルを無理矢理切断されてただの湯呑みに成り果てています。しかも使われていない。

マッコリカップ大小

取っ手つきの大きな方は大阪系ホームセンターで、小さなカップは千日前道具屋筋にて。アルミ製アルマイト仕様。

買って使っても記憶に残らないシェラカップたちとは対照的に100均のシェラモドキやマッコリカップは自宅のキッチンで主にミキシングボウルとして溶き卵やタレ作りなどに使われています。底面積が小さく左右に注ぎ口が設けられていてシェラカップというより完全に調理器具だね。

SUZUKIの景品シェラカップも自宅キッチンでミキシングボウルや刻んだ食材入れとして使われている。こちらは普遍のシェラ型。

こちらは加熱できない樹脂製シェラカップ。ユニフレームの「カラシェラ300」です。加熱できないのでこれは100%「食器」としてキャンプなどで使われています。金属製のシェラカップを『器』としても使わないのには多分口当たりもあるのだと思います。冬場が主戦場となるわが家のキャンプシーンでは冷めやすく口当たりが強い(熱くても冷たくても)シェラカップはどうしても敬遠されがちになる。

こちらはシェラカップではないが私的には同類のスノーピーク トレック1400 のフライパン兼リッド(容量500ml)。容量500mlで軽量(104.5g実測)、神経質なドリップ は無理だがこの広口にして溢さずカップにお湯を注げるのはお見事。うちではスティックコーヒーなど一杯分の湯沸かしに使われること多し。コレとにかく沸騰が早い!

今回「必要に迫られ」買った(言わせて!)キャンピングムーンのシェラカップ600mlと360mlはどちらも頑強そうな造りで少なくともぺコンペコンな薄造りではない。重さも実測で600ml が159.5g、ケトルレスリッドを付けると205g、360ml の方が128.5g だった。今はもうミニマム、ミニマル、軽量化を目指すことが無くなった私ですがそんな私でもキャンピングムーンのシェラはどちらも重く感じる。

シェラカップは使わないんじゃなかったっけ?

これからは心入れ替えて少しずつ使うように心がけたいと思いまするぅ〜。(ホンマかいな)

今年度初蛾

大阪に住む妹から『お兄様ご生誕のお祝い』にと届いた品々。懐かしやー!昭和世代のある地域にしかわからない懐かしさよ。わかる〜?わかんねーだろうなぁ、、。食品添加物世代にはこたえられない旨さよのぉ妹よ!

大阪に住む妹から届いたる誕生日プレゼントの第二弾はこれまた懐かしい!『コアップ・ガラナ』。北の大地ではごく普通に売られていた。記憶に残るのはドクターペッパー並みの癖のある味と回収再利用され擦れて印地がかすれた茶色の瓶。クレイジーケンバンドの横山 剣兄いもご愛飲とか。これをキンキンに冷やして王冠(現在はスクリューキャップ)をシュポッと開けクピクピ飲んでブハァーゲボッとやるのが正しい作法也。

昨日届いた “ブツ” を食す。

うーん、、とってもチープな味わい。昭和の味、どこか未完成な味と風味ざんす。ソースはあと混ぜではなく麺に練り込まれている。お決まりの沸騰したお湯に麺を漬けて片面ずつ煮込み水気がなくなったら出来上がり、、なのだがこれがなかなかのパサパサ感。高校の下宿時代に一緒だった貧乏大学生が言っていた「即席麺には何も加えるべからず」の掟を破り思わず胡麻油を回しかけてしまった。おまけにカットネギと胡椒も、、。それでも尚お口に広がるチープな味と香りに懐かしの昭和を感じた。

2025/04/15

ダブルラーメンを一個だけ作って食った。何十年かぶりに食った。これもチープな味を期待して(?)いたが普通に美味かった。実をいうと当時の味はまったく覚えていない。世はまさにインスタント時代だった。「今日のお昼は即席ラーメンよ〜♪ 」なんて時代さ。マルちゃんのダブルラーメン、一個でも今の袋麺より量が多い(食ってみてそう感じた)。これを一度に二つ作ってひとりで食うと最後は “バリ柔” 麺になっちまう。それもまた当時食ってたラーメンらしくていいんじゃない? 〆はガラナをラッパ飲みしてブハァーゲポっとやればアイムソーハッピー!

今日は自転車に乗る手に手袋が必要だった。mont-bell の暖かいインナーの上に Tシャツ、その上にウインドブレイカーを羽織って強風をしのいだ。夜、お風呂に入ろうとしたが入浴剤が切れていることに気づいた。「ヨモギを煮出す?」と奥さんが言った。昨年のGWに糸島の山で摘んで乾燥させ保存していたヨモギの葉を煮出す。使うは SOTO ST-310 と MSR のストアウェイポットの1.1L。ヨモギの様に濃い色が出る煮出しにはステンレス製のクックウエアが最適なのだ。この煮汁を濾して沸かしたお風呂に投入する。カラダはぽっかぽか。

うーむ、惜しいね〜とは SOTOさんのミニマル角型クッカー ST-3108 ではなく、それに付属するポットハンドル(リフター)の方です。この角型クッカーはご存知の通りアルミ製でハードアノダイズドなど表面を保護する加工は施されておりません。それは別に構わないのですが、ハンドルレスであるこのクッカーを持ち上げるために付属しているポットハンドル(ステンレス製)を使用すると、、上の写真の様にクッカーの縁がギザギザになってくるのです。

これは無垢のアルミの柔らかさに対してそれよりも硬いステンレス製のポットハンドルの噛み込み部分の加工が荒いためです。そこでこのポットハンドルを分解してクッカーの縁に噛み込む部分をヤスリと研磨パットで均してやります。これで新たな傷がつくことが無くなりました。もともとクッカーなんて使ってナンボの物、多少の傷や凹みなど屁でもないのですがこのクッカーに関しては洗う際に指先が引っ掛かるようになりました。キャンプより自宅で使われる方が多いので怪我をしないための改良です。

今日は暑かったー!とは昨日に比べての話です。ただ陽射しは初夏のそれでしたね。さて本日は気温が上がった午後から個人宅の広いバルコニーでの仕事(作業)がありました。亡くなられたご主人が作ったアサガオのグリーンカーテンを解体する作業です。碁盤の目に組まれた大小様々な園芸用の支柱とそれをつなぐ錆びた針金、更にグリーンカーテン用のネット他をマルチプライヤー(Swiss Tool Sprit)とスリップジョイントのナイフを使って解体し支柱は金属用のノコで切れ目を入れて80センチほどの長さにへし折り不燃物として搬出しました。各支柱をつないだ針金はすでに錆びて腐食が進んでおりプライヤーのワイヤーカッターを使うまでもなく挟んで抉って切断しました。グリーンカーテン用のネットも廃棄するとのことでこれも遠慮なくナイフにて切り離しました。カットした錆びた針金はあとで家人が怪我をしない様に空き缶に詰め込みました。

2025/04/16 マンションの六階バルコニーでの仕事の最中に突如上空を通過した三機の自衛隊ヘリの一機。AH-64D と見られるこのヘリに先行する二機(UH-1 か UH-2 かわからない)が福岡市西区の海上をぐるぐるぐるぐる旋回飛行しておりました。もちろん訓練なのでしょうが時間にして 30分以上はバルコニーから見える海上や陸地上空を旋回しておりました。

大阪の妹から東洋水産のダブルラーメン、SBのホンコン焼きそば、コアップガラナが送られてきたのは先週のこと。そしてトドメが奥さんからのプレゼントであたしが日夜欲しい欲しいと訴えてきた『鯨の大和煮缶詰』が届きました。しかも今年は2缶多い38缶!!さっそく食糧ストッカーに隠しました。

日曜日、地域の清掃活動を終えて帰りシャワー浴びて遅い朝飯を食った。さささっと道具をまとめて海に向かった。どんよりとした曇り空、時折り霧雨が通り過ぎる中で砂浜にシートを広げお湯を沸かし甘いスティックコーヒーを飲む。砂浜では座る前にお尻の部分だけ少し凹ませておく。逆にストーブなどを置く場合は平面を作り出すことが大切だ。

グラウンドシートの四隅に打ち込む枝ペグはこの方が削ってくれました。

仕事の合間に口にする行動食を買いに行った帰り道、ふと海の方を見ると不思議な低い雲が海岸線に迫っていた。それは雲のようでもあり霧のように見えた。この薄気味悪い白い靄の正体は「海霧」だったと夕方のニュースでわかった。昨日も訪れた浜に自転車を走らせると途中の松林の中を白い靄が流れ抜けているのを見た。松林を抜け浜に出ると今まさに白い靄が海から浜へと這い上がる瞬間だった。急いでその中に突入すると、、ヒンヤリとした体感と湿り気に包まれた。暫くそこに留まっていたがやがて松の葉先から冷たい雫がポタポタと落ち始め体を濡らし出したので靄の外に撤収。実に不思議な体験だった。

能古島も玄界島も今津の海岸線もまったく見えない。この「海霧」はこの後内陸に入り込み高台の住宅地はすっぽりとこの冷たい霧に包まれた。この海霧の中を突っ切った翌日、自転車は全体的に真っ白な黄砂状の塵に覆われていました。やっぱり、って感じ。

花々が美しく咲き乱れる季節となりました。

おっと忘れていました、今年もムッシーたちの季節となりました。

「材料高いんだから」と言いながらも今年も『ケークサレ』が焼き上がりました。旨し。

やはりシェラカップは外より内で活躍する。カップ一杯分、二杯分の湯を沸かす、つけ添えの野菜を茹でる、コーヒーを煮出す、マカロニを茹でる、など家でやるちょっとした茹でものに使われる日々。これはもう立派な家用調理器具です。

今月のムッシーたち

廃屋に咲く藤の花も山なりです。季節が移りゆきます。

世間ではGWに突入した模様でやはり車が多い感じがします。アタシは忙し過ぎた昨日を振り返ってゆっくり休もうとも思いましたが昼メシを軽く済ませてチャチャチャと道具をまとめチャリに跨り海を目指しました。今日は先日の海霧とは打って変わりスカっー!と晴れた日曜日、沖にはヨットの群れが帆を連ねていました。

ふと西の空を見上げれば「彩雲」、環水平アーク、思わず口ずさむ『青雲お線香』の歌、「青雲それは君が見た光〜♪」

人のいない砂浜に古びたグラウンドシートを広げ流木で四隅をペグダウン、音楽を聴きながら冲のヨットを眺め湯沸かしなどします。

本日の獲物は Firebox Nano と DAISO のアルコールバーナー、それに小さなウインドスクリーンです。

ポットは TOAKS の 1100ml 満水のチタンポット。nalgene®︎ の水筒に1Lの水。先ずは 600ml ほどを沸かします。本日は 3メートルほどの爽やかな海風、それでもウインドスクリーンで風を遮らないと燃料切れまで燃焼させても沸騰させるのは無理なのは承知!アルコールバーナーを扱う上で風を遮るのは必須事項です。

カップは クピルカ 21 、手作りのオール型マドラーを合わせます。

スティックコーヒーを二杯飲んで残り湯でカップを濯ぎます。風と日光に当てながら帰る直前までポットとリッドを干しておきます。

さて、筍もそろそろ店に並び出しましたがアタシんちは毎年知人から掘り立ての筍が届きます。これでまずは筍ごはんを、更に煮物と続きます。汁物の代わりに蕎麦を啜ります。旬のものを食べる、今年も感謝です。

毎年恒例となったGWのヨモギ摘み、今年もよく晴れました。ヨモギはその辺の道端でもよく見かけますが犬のオシッコがたっぷりと掛かられており収穫には向きません。そこで毎年糸島の山間まで足を伸ばします。運が良ければ大収穫ですが一足遅ければ刈り取られた後の丸坊主です。今年はというと地道がきれいに平されヨモギもすっかり刈り取られておりました。が、そこは無駄足にすまいと近辺を探して最小限の収穫にこぎ着けました。

奥さんはフキを収穫。

午前中いっぱい手分けして収穫をし昼になったところでボチボチ昼飯の支度にかかります。と言ってもね、ブロッコリーとソーセージを茹でてトマトをスライスしてカット野菜と合わせて出来上がりのサラダと二人それぞれに選んだスーパーのお弁当、それにコーヒーです。湯沸かしは SOTO SOD-331 と 1100ml 満水のチタンポット、600mlのシェラカップを使いました。

本日の奥さんのキレモノは ESEE IZULA 440C でした。

本日摘んできたヨモギは奥さんがこのようにペースト状にして冷凍保存しました。次はアタシがこうなる番か?!

2025年03月24日

菜の花とトランギアとクピルカと。

毎年この時期になると「今年はどこ行く?」と同じやり取りのわが家。どこ、とはお花見のことだが今年は桜にはまだ早いので菜の花にする。

いつもの里山に行く。ここは最初に菜の花、そして桃と桜が咲き乱れる人気のスポットだがそれもある年の春に地元のテレビで取り上げられたからで、それ以前は渓谷歩きにきた人たちや混んでも駐車場が満車になることなど殆ど無かった。あの年のテレビ以降ここは桜の開花時期には人と車で混み合う残念な場所になっている。

ひと通り菜の花を愛でてからいつもの草地にシートを広げランチにする。クレイジークリークのシートチェアはパッと開くだけ。フルオープンすればマットの代わりに、左右のストラップを絞れば絶妙なバランスで座れる座椅子になる。

途中の地産物産市場で買ってきた苺とバナナ、缶詰のパイナップルでホイップクリームたっぷりのフルーツサンドを奥さんが作る。

アタシはお湯を沸かしてブロッコリーを茹で、ハムと自宅で作ってきたゆで卵、そしてケールでたっぷりのサラダを作る。

ブロッコリーを茹でたあとはアルコールバーナーを弱火にする。これは調理の間に沸騰してしまわない様にするため。コーヒーはドリップパック。豆ゴリドリップは家だけで十分。気が向いたらまたやるかもだけどアタシのむらっ気あるドリップより今はこちらの方がよほど手軽で安定してる。ケトルはトランギアの600ml、これでクピルカ21 のカップ2杯分には十分。

苺は有名な品種ではないが実に美味かった。ホイップも甘ったるくなくてムチョムチョ食えました、食べ終えたら奥さんは得意の「昼寝」に入る。木漏れ日を浴びて気持ちよさそうに眠ってる奥さんの横でアタシは余ったお湯で食器やカトラリーを濯いで拭き取る。

片付けが終わったら BAHCO396と EKA のナイフを持ってあちこちに落ちている枝木を物色して歩く。スプーンカービングに使う太めのグリーンウッドや焚き火用の吊り下げハンガーを作るための二股の枝を収穫しました。

帰りはいつもの無人販売所で野菜を買って帰りました。

2025年03月11日

続・クッカー烈伝

『続・クッカー烈伝』

「私的にクッカー列伝」(2018年01月25日)から7年、待望の(待ってへんって?)『続』編です。

超暇な方のみ見ないふりして見ていってつかぁーさい。

先ずはこの方から、、

マルタマ「ケットル」1.5L

完全自宅用湯沸かしケトル

18-8ステンレスの鏡面仕上げ

使い心地抜群の美しい日本製ケトル。品名の「ケットル」ですが何故“ケットル”としたのかは製造販売元の株式会社 玉虎堂製作所さんでもわからないとのこと。購入から数年、毎日使っているが変色なども一切無し。沸騰すると蓋がカタカタいって教えてくれる。日々使う物はこうありありたい。

こちらも日本が誇る『しゅう酸』鍋。自宅では煮物、汁物、その他様々な調理に使われている。キャンプに持ち出すこともあり。昔から変わらぬ安定安心の使い心地。

ユニフレームの小さなダッチオーブン。普通に洗えて手入れも楽チン。Trangia のストームクッカー27にも使えるのでデイキャンプやドライブランチにも持ち出される。自宅では卓上での天ぷらやフライ、長時間のコトコト煮込みに使われている。蓋の重さが旨さのポイント。

LODGE の小さな鋳鉄製サーバー。

朝のソーセージ&エッグ他、キャンプでも二つ並べて同時調理が可能。市販のアルミ板から作った即席のリッド(蓋)のおかげて蒸し焼きもできる。手入れも楽。

大阪の雑貨屋さんで買ったフランス軍のアルミソースパン。パスタを茹でたりカレーやシチューを作るのにも使いやすい。オールアルミ製なのでハンドルまで熱くなるのは承知の助。

キャプテンスタッグの三層フライパン。ハンドルは取り外しできる。ステンレスの熱伝導の偏りをラミネートされた軟鉄が補っている。パスタから揚げ物まで使えるが食材を動かさずに焼く様な調理には向かない。料理の仕上がりがどうこうではなく食材を置いていない部分の油が頑固な焦げつきとなる。食材をかき混ぜながらフライパン全体を使って炒める調理や揚げ物などに向いている。

上の三層フライパンの頑固な焦げつきをコーティングとして利用するのがこのFIRE BOX H.A.A フライパンだ。ハードアノダイズド加工されたアルミの素地にアマニ油やオリーブオイルを塗ってオーブンで焼き付ける作業を何度も繰り返し初めて使える状態になる。この頑固なコーティングは何度でもやり直せる。空焚きも大丈夫。アルミ製なので火の通りが早くダッチオーブンの様な使い方も可能。ただし、蓄熱性はアルミのそれで良いとは言えない。

アウトドアで使うことを前提に作られた小さな鉄製中華鍋。自宅では揚げ物や焼き飯、オムレツなどに使われキャンプでは鍋物にも使われる。専用の蓋があるので蒸し物にも使える。ハンドルは取り外しがきき、鍋、ハンドル、蓋を収納できる専用の袋が付いている。ストームクッカー25でも使用可能。

直火、電子レンジ、オーブン加熱が出来、そのまま冷蔵庫で保存もできる。鍋物、麺類、蒸し物、煮物、オーブン料理までこなす。汚れたら細かな研磨パットで簡単に落とせるのも魅力。いつかキャンプでも使いたい万能調理器。それなりの重さがあり底面がツルツルなので滑らない五徳が必須。いろいろ試してみたが一番安定していたのが MSR のドラゴンフライだった。

ストームクッカー27 DUOSSAL 用に買い替えた同サイズのノンスティックフライパン。DUOSSAL (ステンレスとアルミの積層)フライパンは火加減が難しく油を多めに使わないとこびり着くのでこちらに替えた。調理がやりやすくなったのは言うまでもないが、そのかわりにノンスティックのコーティングを傷めないように長時間の強火や空焚き、金属製のカトラリーを使わないなど気をつけるポイントもある。

お馴染み Trangia のケトルで容量は1400ml。わが家は『冬キャンプ』がメインなのでお湯はいくらあっても余ることはなく、ケトルはこの程度の容量が理想的。中にたくさん物を詰め込めるのでそこも便利なところ。

ストームクッカー27用のケトルで最小。コーヒーなどはマグ2杯分。容量が少ないためすぐにお湯が沸く。

トランギアが復刻させたステンレスとアルミの積層クッカー。アタシのは 1.0Lのアウターとインナーソースパンです。 Duossal はトランギアの造語で外側に0.5mm厚のアルミニウム、内側に0.3mm厚のステンレスを積層した0.8mm厚のソースパンとフライパンを指します。外のアルミが熱を素早く均等に伝え内側のステンレス層は腐食や変色、大きな傷からクッカーを保護してくれます。UL(ウルトラライト)や HA(ハードアノダイズド)と比べると重量は増えたが DUOSSAL のソースパンやフライパンにはリムが無いため洗った後も水残りがない。更に注ぎがめちゃくちゃ上手なのです。ただし、フライパンは炒め物や焼き物をする際に火加減(弱火から中火)と油の量がこびり着かせないコツ也。

品番は 307260で GOURMET FLYPAN と申しまする〜。単品販売の物で米国Amazonからの取り寄せだったと記憶しております。キャンプに持ち出すことは殆ど無く主に自宅でチョットした調理に使われることが多いフライパンです。フライパンの割に深さがあって袋入りラーメンも四つ割りにすれば重ねず一度に二袋まで茹でられます。ブロッコリーを茹でたりリゾットを作ったりするにもこれを良く使います。ソーセージや卵を焼くならスキレットの方がフンワリカリカリに仕上がります。また、お湯を沸かして注ぐ技にも長けています。わが家に現存する二つのコーティングフライパンの一つであります。

しばらく行方不明だったトレック1400のフライパン(蓋)。販売店を通じて取り寄せたがその後偶然に前の物が発見される。コーヒーなど一杯分はこれが一番早くお湯を沸かせる。ミニトランギアの丸型クッカーと重ねることも出来る。

わが家ではあまりやらない「すき焼き」用に買った物だが買ってからはキャンプに持ち出し夜は鍋物、朝はスキレットのかわりに焼き物に活躍している。焚き火の煤が着くとなかなか落ちにくいので基本は七輪かガスを熱源としている。

SOTO ST-3108 分厚いアルミ製の角いクッカーで作りはシンプルそのもの。もともと分厚い造りなので鍋の蓋には強度をもたせるためのリムも無い。蓋は乗せるだけで適度な重さがあり炊飯時には程よく圧が掛かる。トングにもなるステンレス製のハンドルが付属する。分厚いがそこはアルミ製なので傷は入りやすい。角型だけあり注ぎもお上手。

mont-bell のスクエアクッカー900ml。角いクッカーの使い良さはバックパッキングに明け暮れていた頃から実感していた。注ぎのしやすさ、パッキングのしやすさなどアタシ的には丸より角となる。

TOAKS のチタンポットシリーズ。容量1100mlだがギリギリ 1Lまで入れても溢さずに注ぎ切れる。チタン製は軽いことが1番の売りだが使用後は本体が冷めるのが早いので撤収も時間がかからない。ただ、チタン製故の薄造りなため剛性は期待できず特に開口部は変形に注意。1100mlという満水容量はソロには十分、デュオには丁度良し。

おっと忘れていました Quechua のステンレスケトル 1.0L。キャンプで焚き火に焼かれ自宅でガスに焼かれかなり使われましたが気づくと内部にポツポツと点状のサビや腐食が見られるようになりました。新品の頃は注ぎがめちゃくちゃストレスでまるでポンピングブレーキにつんのめる感じでした。原因は蓋に空気穴が無いためでアタシ頑張ってゴリゴリ穴を開けました。これで注ぎは一気に解決。ただ、最近お湯を注ぐ際に何処からか漏れ伝うことがありもっか鋭意探索中。

おっと、おっと、こちらも忘れてたアタシの寵愛用ステンレスケトル GSI グレイシャーステンレスケトル。これの最大の売りは何といってもどデカい開口部。この開口部のデカさこそがこのケトルを超使いやすくしている。水を注ぐ際には兎に角わかりやすくその気になれば茹でものも出来る。現行モデルはハンドルデザインが変わってしまい更にはコピー品が出始めてますね。このケトルは空焚きして底が変形した今でも自宅やキャンプで使われ続けているウルトラサブケトルです。

ponio

番外編

あたしの Trangia ストームクッカー27は DUOSSAL 2.0 、二つのソースパンとフライパンはそれぞれ外側がアルミで内側がステンレスの積層です。他のバージョンに比べると重量は少し重いけれど水道水による変色も無いし気をつかうコーティングも無いので使った後はガシガシ擦って洗える。ただね、火加減と食材によってはこびり着くのが玉に瑕。ソースパンは湯沸かしや煮物、汁物などに使うことが多くこびり着きは殆ど気になりません。ただしフライパンはね、、炒め物、焼き物が多いので「こびり着き」がよく起きます。こびり着いてもガシガシ擦り洗いすれば良いのですがね。そこである時、アタシはこの DUOSSAL のフライパンを同社の別売のノンスティックフライパンに替えたのです。

ストラップ通しが付いたフライパン サイズS TR-662818 が品番です。

Trangia お馴染みのノンスティック・サーフェイス(サーフェス)。使用する際にはコーティング面に傷をつけない、熱によるコーティング劣化に気をつけることが長持ちさせるコツです。金属製のカトラリーなどは極力使わずシリコン製の物にする、収納時には角のある物を重ねない、ガス、アルコール共に強火では使わない、空炊きしないなどアタシなりに気を遣ってきました。

しかし、いつの頃からかこの買い替えたノンスティックフライパンが「こびり着き」出したんです。よく見ると剥離は無いのですが明らかに健全なコーティング面とは違う劣化があちらこちらに見られます。何度やっても油を多く使ってもその部分だけ見事にこびり着きます。2025年の春の時点でまだ2年しか使っていないのですが、、特別何かやらかした覚えはないのに、、うーむ、当たり外れ? Trangia の製品は30年以上使ってきたけど「当たり外れ」はこれまで一度も無かった。とにかく油を引いても卵がこびり着くようになったので使用をやめることにしました。

10数年前に買って今も現役のストームクッカー25やミニトランギア、グルメフライパンのノンスティックは今も健全なサーフェイスを維持しています。

左が「こびり着き」100%のノンスティックフライパン S、右が DUOSSAL フライパン。DUOSSAL の方は油を塗った上で意識的にオーブンで空焼きをしてコゲ茶色の新油性コーティング(まだ一回目)を施したもの

FIRE BOX H.A.Aフライパン(上)と同じですがあの美しい茶色になるまではまだまだ長い道のりです。それでも今の時点では「こびり着き」ノンスティックよりこびり着かずに使えるので再登板させるつもりです。あとは均一な茶色になるまで気長に油焼きを繰り返すつもりです。

似たもの同士な三つの深型クッカー(ポット)は手前からスノーピーク・トレック1400、MSR ・アルパインティーケトル、TOAKS・チタン1100ポット。この三つは自宅でもデイハイクでもよく持ち出される満水容量850〜1400mlの深型クッカーです。今回は「ハンドル」を考える、です。

こちらスノーピークのトレック 1400、本体はアルミ製でハンドルはステンレス製。形は下が膨らんだ逆蝶々型。意識して握ると親指以外の四本の指がハンドル内に収まるが無意識に握ると親指がハンドルの上、順に三本がハンドルの中、小指がハンドルを下から支える格好になります。アタシ個人はこのハンドルがチョイと使いにくい。容量がある分、いっぱいに入れると本体が前傾する感じになるからです。もう少し大きくても良かったとは、あくまでアタシ個人の意見です。

こちら MSR のチタン製ポット。長年(30年近く)使ってきた今やクッカーの中では長老クラスの愛用品。こちらのハンドルは容量の割にかなり大きく形状はスノーピークと同じ逆蝶々型。このハンドル、ずっと前から「なんとなく使いにくい」と感じていた。それはハンドル下部の膨らみが大き過ぎること、そのため本体から離れた場所を握るため容量の割に重く感じられることです。ちなみに現行品はハンドルの形状が変更されており、耐熱のチューブまで付いております。

こちら TOAKS のチタン製ポット。MSR の物より容量は大きいのにハンドルは小さめ。上下の膨らみは同じで下部に小指を置くチョイルが設けられている。この三つの中では一番しっくり握れる。そのかわり熱源に近く位置するため熱くなりやすい。ただ、チタンは冷めやすいので屋外ではよほどの強火で加熱しない限りは気にならないと思います。

この三つの中で一番持ち出される回数が多い MSR のポットのハンドルを購入以来初めて上下をシックリ返す(江戸っ子か)ことにしました。逆蝶々型から正蝶々型へ。

畳んでももちろん普通。

実際に持ってみると、、やはりこちらが握りやすく感じます。早くやらんかい!とアタシ自身に言っときました。

2025年03月05日

弥生の雑記・時々追記

弥生三月は雨から始まり。

写真は2024年度版の新富士バーナーカタログ、新年度直前だというのに、、これについてはのちほど。

三月最初の日曜は予報通りの雨・雨・雨。毎年訪れる太宰府政庁跡から『歴史の道』を散策。今年はほぼ一日雨でした。雨やどりをしながら約7時間の散策を終え奥さんと合流したのが16時すぎ。春になったらまた来まひょ。

TOAKS TITAN POT 1100

軽い以外は取り立てて特筆することが無さそうな普通のクッカーです。TOAKS といえばアメリカのブランドですが製造は中国。今や雨後の筍か無限分身の如く出現し続ける China made TITAN の先駆け的な存在でした。現在市場に溢れる類似製品と比べると価格的にもワンランク高かったのですがここにきてほぼ同価格となってきました。やはりネームバリューだけでは売れないということでしょうね。

この三つ、すべて1100ml、1.1Lの満水容量です。

左から MSR(seagull)のストアウェイポット、真ん中が GSI ソロイスト、右 TOAKS です。この1.1Lという満水容量は現実的に沸騰時の吹きこぼれや溢さず注げる限界を考慮すると約2割減の 800〜900ml あたりが最大適量とわかります。MSR のストアウェイポットは調理上手で注ぎ下手、GSI のソロイストは三層のコーティングで抜群の水切れと注ぎ上手、

では TOAKSは? それは無垢の強さでしょう。コーティングが施されていないので金属製のカップやカトラリー、ストーブバーナーなどをそのままガチャ入れてきるし、水道水による変色や傷も気にならない。ただ、一点気をつけるべきはその薄さと剛性です。持ち運ぶ際には他の荷物で潰されない様に注意すべきです。チタンは丈夫だからはあくまで素材のお話で、この薄さとなると蓋が収まる開口部は簡単に変形します。中にスタッキングできるものを詰め込むのも策です。

TITAN POT 1100 に付属のリッドはあたしが9年前に買った同社のチタンリッドと同一のもの。9年前に買ったリッドは GSI ソロイスト用として無理矢理使われています。今回のチタンは水がシミにならず玉のようになります。EPIのチタンは水分が表面に広がるようにしみていました。

KUPILKA のカップ。ティーパックを淹れる時はこの様にハンドルの穴に紙タグを通しておきます。

3年前の今日(3/6)はあるお宅の橙を収穫していた様です。FISKARS のギアプルーナーで切り落とし収穫のあとは余った橙を Queen のナイフで半分に切って庭木の枝先に突き刺してメジロやヒヨドリの餌にしていました。今はもうこのお宅も庭も橙もありません。

「これか?!」とはアタシの内なる叫び、、

先月二度にわたって見知らぬ市外局番からの着信がありその番号を調べてみると、、なんと新富士バーナーさんからではないか!アタシが日頃から家でも出先でもキャンプやドライブでも持ち出して使っている【SOTO 】さんからの着信。結局こちらから問い合わせてみたところ「間違いだと思います。」との返答。それがだ、またもや同じ番号から着信があり今度は「モスモス?」と出まして候。すると〜「当社のホームページから無料カタログの送付をご希望されておりますが宛先に訪ねあたりませんと戻ってまいりました」ちゅーことで、こりやぁーアタシが忘れていただけ?なーーぁんだ!そうだったのかー!こりゃまた失礼こきました!

来月、法事のため長崎の離島に行くにあたっていつもの毎度お馴染みの湯沸かしセットを考察中です。上の写真は Trangia のストームクッカー 27(DUOSSAL)からフライパンとソースパン(インナー)を抜いたセットアップです。目的は朝のひげ剃りと義姉に淹れるコーヒーのためです。離島は風が強い日が多く昨年正月と夏の訪問時は風を遮るのにひと苦労しました。今回は一泊なので MSR のウインドバーナーが最有力ですがあれこれと考えるのも好きなアタシです。現実的にはこれにアルコール燃料を加えると重量増しとなるのでたぶんウインドバーナーになるでしょう。ただね、ストームクッカーの安心感に勝るもの無しと実感もしております。

身近な道具たち

SOTO SOD-331 は南向きの窓に面して置かれたキャンプテーブルの脇にいつもある。気が向いた時に OD缶をつなぎ適当なクッカーやケトルを乗っけて湯沸かしをする。小さなケトルやクッカーの場合は常に OD缶と接続されている SOD-310 がサッとお湯を沸かしてくれる。

珈琲一杯ならこれで済む。SOTO SOD-310。

身近な道具たち。Trangia の『グルメフライパン』。わが家にたった二つだけ残るノンスティックフライパンのひとつ。もう一つはティファールのパンケーキ用。Trangia の方はアタシしか使わない。奥さんは「強火魔王」なのでコーティングがぶっ飛んでしまうから。一人分のパスタやリゾット、写真の様にパンを軽く炙り焼きする時などに登場する。

身近な道具たち。100均のメモ帳とボールペン、そして革製のシースに収められた CASE 社のナイフ(Sowbelly)。南向きに置かれたキャンプテーブルの右の隅にいつもあって仕事の電話もここで取るし、書き物や読み物もここでする。キレモノはズボンの右ポケットにクリップされているが目の前にあるこちらを使うことも多い。身近に置いておく物ほど愛着があって使いやすい。

母親の月命日にご飯を炊く。一合の米をたく。

アルコールバーナーははじめ強火でのち弱火

分厚いアルミの蓋が微かに持ちあがりパフゥ〜と蒸気を吐き出す。耳をすませ沸々と米が炊ける音に集中する。おおよその時間がきたらバーナーを強火に戻して10秒ほど炊く。

10分蒸らして出来上がり。仏様にあげたら残りはおむすびにしておく。

三月第二日曜はすっきりと晴れ渡り風が吹けばほんのちょっぴり肌寒いだけのお出かけ日和。寒さも緩んだせいか街にはどっと人が出ている。東西にのびる主要な幹線道路は軒並み長い車列ができている。

アタシはというと本日仕事の奥さんに頼まれ野菜の買い出しに自転車走らせる。買い物を済ませ仕事で時折訪れる近くの昼飯スポットに立ち寄る。と言っても飲食店でもカフェでもない。ここはアタシが外飯を食う場所の一つで河川敷。朽ちたベンチが置かれ景観は冬枯れの雑木と緩〜く流れる川面だけ。そのせいかあまり人とバッティングせずのんびりできる。先ずは湯沸かし、Trangia トライアングルに TOAKS のアルコールストーブ、小さなウインドスクリーン、そして500ml の水を入れた mont-bell のクッカー。

TOAKS のアルコールストーブは燃料を燃やし尽くさなければ消火できないのでアルコール燃料は多過ぎず少な過ぎずの目分量。今日の気温を考えれば 500ml の湯が沸くまで6〜7分、それだけ燃えてくれれば良い。時間を測ったわけではないが沸騰後10秒ほどで火が消えたのでそんなとこだろう。

朝握ったおむすびとカップで食べるチキンラーメンが今日の昼飯。

コーヒーはドリップパックで湯が沸いたら最初に淹れておく。保温タンブラーは作り置きができるので外飯には最適だ。飯の後でも熱々を啜れる。塩ミルクキャラメルはコーヒーのお供。これを一粒口に入れてコーヒーを飲むとなんとも言えない香ばしさ。

自宅に戻り買ってきた野菜から先ずはブロッコリーを茹でる。カリフラワーはレンジで3分チンしておく。

今夜はイワシのフライ、つけ添えにブロッコリーとカリフラワー、これに半熟ゆで卵を加えてサラダにする。

仏様のご飯を炊いた SOTO の角いクッカー。他のアルミクッカーと違い分厚く作られているので炊飯時の火加減はやや強め、時間もやや多めにとる。シンプルで何かと使えるクッカーです。

先月末の厳冬キャンプで一瞬だけ使われた G2 /5" Firebox Stove 。このウッドストーブはチタン製で軽く扱い易いが使用しているうちに熱による軽微な変形を起こす。もう一つあるステンレス製の方は奥さんのガンガン焚きにもびくともしない強さを誇っている。今日はこのチタン製の FIRE BOX STOVE を手曲げで矯正してやりました。

本日もいつもの河岸にて昼メシざんす。天気は上々、陽射しがジリジリと熱い。この時期にこの暑さは夏が思いやられる。

引退箱で暮らすこと10年余り、Esbit 585 ポットの再登城(家臣か)です。今の仕事を始めたばかりの頃に買って仕事先にてこれで湯を沸かしカップラーメン作ったりコーヒー淹れたり。蓋が外れて手に火傷をしたのもいまや昔の話。今日はカップ一杯分の湯を沸かすだけなので久しぶりにこれを持ち出しました。ポンコツな蓋は使わず TOAKS のチタンリッドを代用しています。

熱源はこの方、SOTO SOD-310 Wind Master stove です。ポットが小さいので付属のトライフレックスできました。風は微風でしたが吹くたびに燃焼炎が流される音がします。“風に強い” は立ち消えしないというだけでそのまま風防要らずではありません。たとえ Wind Master stove といえど風のある環境下では何らかの風防は必要だと思います。風に煽られて必要以上に燃料を消費するのは明らかですから。

お湯が沸くまで2分ほど、ポンコツ蓋の代わりに持ってきた TOAKS なチタンリッドを外してニョロニョロとドリップパックに注ぎます。

本日は自宅で作ってきた蒸しパンをシートゥーサミットのデルタボウルに密封してきました。食べ終えたらこれにゴミを入れて密封して帰ります。デルタボウルは蓋をちゃんと閉めると水の運搬も可能です。

Esbit のポットと共に引退箱に押し込まれていた A&F のチタンカップです。これも長いこと使われてきました。しかし何を飲んでも美味く感じない、甘いもの苦いもの、コーヒーもカフェオレもココアもただのフレーバーなお湯にしか感じられない不思議なカップです。今日もドリップパックのコーヒーがコーヒー風味のお湯に感じられました。

「カップで食べるチキンラーメン」を二つ食べる。二つと言ってもこの量だから満腹にはならない。ただね、スープが濃いので後味は満腹です。外で食べる時は殆どの場合、それは仕事の合間なので後の仕事を考え満腹を避けています。

今日も外メシ、いつもの河川敷、しかし寒かったー!

風もあって体感温度は10℃を下回っていました、これには流石に鼻水出ましたわ。ウインドスクリーンは 360度囲い、それでも 600ml の水が沸騰するまでかなりかかりました。

アタシのお気に入りパン(6個入り)も小さくなっちまって、、くぅー泣けてきます。

いつも持ち歩くシリアル。100均で買った何種類かをミックスしてある。これも大切な行動食。

雨の福岡、人の気配無き総合図書館で気になっていた本を読み終える。外は雨、雨、夕方からは「呑み会」ざんす。

アタシは新しい道具(焚き火台やテント・タープ以外)を手に入れたら先ずは自宅で使ってみる。それからキャンプやデイハイク、日常で実際に使って一応の結論を出す。自分の中で結論が出るとそれからは滅多に実験などしない。しかし、実際に使っても「うーむ、、いまひとつわからん」という物もある。その一つが SOTO SOD-331 フュージョントレックなのです。

SOTO SOD-331 は主に湯沸かしを担当しています。ちゃんと使ってるんです。自宅でも外でも。キャンプにも持ち出して。その都度ちゃんと働いてくれるんです。数年前の極寒キャンプで湯たんぽ用のお湯を沸かそうとして沸かしきれず(あまりの寒さに待ちきれず)同社の SOD-372 にバトンタッチしたことを除けば持ち出した先では「普通」に使えてるんです、コレ。

ただね、このストーブの売りである低温下や連続使用に効果を発揮するマイクロレギュレーター機能や風に強いすり鉢型バーナーヘッド、安定感のある分離型(最近はリモートというらしい)、冬季用ガスなども豊富なOD缶仕様、とこれだけ聞けば「完璧やん!」と言いたくなりますが、、実はアタシこのストーブの実力を実感したことがありません。

かと言って「え?ホンマは大したことない?」とはならない摩訶不思議なストーブなのです。購入から数年、実際に使っての感想は、春夏は当たり前に調子が良く、では秋冬は寒さに強いかと言えば「強い、かな?うーむ、普通」とそんな感じ。アタシにとってこの SOD-331 は『普通』なのです。同じ OD缶+マイクロレギュレーター機能を持った SOD-310(Wind Master stove)ほどのコンパクトさも無く、SOD-372 の様なギミックやガソリンモードの癖や力強さも無く、自宅で2L以上の湯沸かしを担当している ST-310 ほどの盤石性も感じられず、、果たしてこれ(SOD-331)ってどうなの?とモヤモヤしとりました。

今日は雨でとても寒い、福岡は北の風6メートル前後で気温8℃、ガスキャニスターストーブにとっては一番悪い条件ざんす。そこで滅多にやらない実験をSOTO SOD-331 にやらせてみました。風は建物の反対方向から回り込むような吹き方で2〜3メートルくらいか。アルミの風防を風上側に立てます。エバニューの2.8L満水クッカーに2.5Lの水を入れお湯を沸かして麦茶を煮出します。

ガスは純正のトリプルミックスではなく冬季用として長年使っているキャプテンスタッグのPX。今回実際に使ったのは昨年末からの年越しキャンプと2月末の厳冬キャンプの2回に持ち出してかなりのお湯を沸かした「使いかけ」です。

点火直後からバルブ全開。豪快な燃焼音をたてて最大火力を発揮。社外品のチタン風防は真っ赤っかです。クッカーの中の水も短時間で沸々し出しました。

結果からいうと点火から12分ほどで2.5Lが沸騰状態になりました。これは室温20℃の屋内で ST-310を使って沸かす時にかかる時間とほぼ同じです。ちなみに自宅キッチンのガスレンジでは火力をやや絞って10分です。低い気温、風防越しの横風という条件の悪さを加味しても室内での沸騰時間と変わりない、これってやはり凄いのか。これが ST-310 なら更に多くの時間を要したでしょう。

更に細かくみると、点火から3分半ほどで力強い燃焼音がやや落ち着き気味に。その後は時間をを追う毎に更に燃焼音は小さく、赤化したチタン風防の色もやや薄くなりました。点火から5分ほどでOD缶の表面が曇り始め8分が経つころには結露が霜って白くなり出します。そこから沸騰までが長くかかった印象です。10分を回る頃でもクッカーの中は比較的おとなしく直ぐには沸騰しそうにありませんでした。

点火から12分ほどで蓋の隙間から白い蒸気が出始めその後ちょっとで沸騰状態に。ただ、グツグツ煮立ってる感じはなく大人しく沸騰している感じでした。OD缶は白く冷たく結露ってこれ以上はちょっと無理な状態でした。

さて、麦茶沸かしという名目で行った今回の実験では気温8℃、風2〜3メートルで風防ありという条件で2.5Lの水を12分で沸騰させてくれました。

今回使ったOD缶が未使用の純正トリプルミックスの新品だったらもう少し最大火力が続いたかもしれません。逆に風防無しでは更に多くの時間がかかり沸かしきれなかった可能性もあります。風に強いは「立ち消え」しにくいだけで風をまともに浴びても常に同じ性能を発揮できるわけではないことを理解しなければなりません。

気温8℃ 横風3メートル前後、この条件下で使いかけのガスを使い点火から最大火力が3分半ほど続くなら一人分、たとえば500ml程度の湯沸かしは楽勝だと思います。

実際に同日のほぼ同じ条件でやった500mlの湯沸かし(クッカーはmont-bell スクエア900ml)では上の数値でした。燃焼音を聞いた感じでは点火から沸騰まで落ちることなくほぼ最大火力でした。

外に持ち出しては毎回一人分5〜600ml(多くても900ml程度)の湯沸かしを火力の低下無く済ませてしまう SOD-331 の当たり前さ、それこそアタシがこのストーブに感じる『普通』なのかもしれません。

友人とSNSでコーシー談義しつつ『煮出し』コッシーを淹れる。350ml ほどの湯を沸かし残り豆を挽いたミルを蒸気に晒す。わかる人はわかるよね。静電気防止ね。それから挽いた豆をぶち込み煮立てるが時折りケトルを持ち上げ沸々を落ち着かせる。最後に蓋をして一瞬強火に。あとは忘れるくらい放っておき気がついたらケトルをコンコン叩いて上澄をカップに注ぐ。結果は「うーん、、なんともビミョーな旨さ也」

春のお彼岸、中日に奥さんが「ぼたもち」を作る。

仏様に供え翌日にはそれすら食い尽くされた、わたしに。

サァーと雨が降った後の晴天下、久しぶりのドライブランチはわが家がよく行く菜の花と桜の名所。流石に殆どの桜はまだ咲いていなかったけど菜の花は満開、桜の開花前なので人もおらずほぼ貸し切り也。

ひと通り菜の花を愛でた後、いつもの草地にシートを広げランチを食う。コーヒーはドリップパック、豆ゴリドリップは家だけで十分だ。これに奥さん手作りのフルーツサンドとアタシ作のサラダを加えてモリモリ食う。

昨日買ってきた菜の花はお決まりの「菜の花パスタ」になりました。

今から20年近く前に中古で買った RICOH GR1/35mm。最後に使ったのは16年前の身内の結婚式。これが流石の写り具合で我ながらスンバラスィー出来でした。その後、フィルムと電池を抜かれた状態で壁に飾られ今は玄関の置き物になっています。果たしてまだ使えるか。液晶が生きていればまた写してみたいカメラです。

キャンピングムーンのシェラリッド・ケトルレスを GSI ソロイストに取り付ける。少し前に自宅使いのシェラカップに TOAKS のチタンリッド 110mmを乗せたら微妙に大きく使えなくはないがフィットせずだった。??これって、、アタシの GSI ソロイスト と同じやん!純正のリッドを失くしてからずっと微妙に大きな TOAKS のリッドを乗せていたソロイストとサイズ感同じ。ということは一般的なシェラカップとソロイストは同じ径か?とケトルレスリッドを取り付けたら見事にフィットいたしました。ただね、GSI ソロイストはこのリッドを取り付けなくてもニョロニョロ注ぎが出来るのであまり意味がないかも知れませんが、、ちょっと多めのコーヒーを淹れる時などは良いかも。それと、アタシの持っている TOAKS のチタンポット1100 にもピッタンコでありました。

一気に咲きました

ほんと思い出した様に巻いてみる時計。大阪時代に仕事で渡韓する友人に買ってきてもらった中古のオメガ・シーマスター。オートマチックで手巻きもOK。デイ・デイトとも呼ばれる曜日付きカレンダーモデル。70年代の代物と思われざっと考えても50年は経っているかも。現在は手巻きにて正確に駆動している。放ったらかしだったが思い出した様に引っ張り出して3Mのスーパーファイン研磨パッドで磨いておく。アタシは何につけてもコレクターではないし転売など考えもしないので使って磨いてを繰り返してきた。これを中古で買ったのが90年代だからそれからでも30年以上にはなる。防水性など無いに等しくいずれは動かなくなる機械式時計、その日まで使ってあげましょう。

三月も今日で終わりざんす。ここ福岡は花冷えなれど桜満開ざんす。

またのお越しを。

2025年02月01日

2025・2月の雑記 時々追記

今年も早二月。来週は今季一番の寒気襲来とか。

このところ休み無く日曜まで仕事が入って少々お疲れ気味なアタシです。

2台の FIRE BOX FREE STYLE ストーブを矯正する。購入以来キャンプやデイハイクで毎回のように持ち出され4〜3、4〜6、6〜8 とパネルの枚数を足したり引いたりしながら使ってきました。気がつくと2台のストーブのパネルが入れ替わっていたり、熱変形による歪みが出ていたり、ここらで少し手直ししてやろうかと全てのパネルを外してじっくりと観察。パネルの焼け具合などから各ストーブを構成していた4枚のパネルを特定し組み直しました。

この2台の FREE STYLE ストーブは購入時期が異なっており使用時間にも差があります。それぞれのストーブを構成する 4枚のにチタン製パネルの焼け具合や変形の度合いも違っています。実際のところ使用には全く問題ないレベルですが収納の際にパネルが少しずつ浮いて反発するようになっていました。使用時間が異なる 2台のストーブのパネル(計8枚)が分解掃除や組み替えの際に入れ替わってしまったのが原因でした。パネルを特定して組み直すとほほ平らに畳めるようになります。残る熱変形による歪みは 2台のストーブそれぞれに手で曲げ直します。

ほぼ平らに畳めるようになりました。

パネルの入れ替えと矯正が済んだ 2台のストーブ。パネルの変形などで脚も微妙に緩くなっていたのでほんの少し曲げてやりました。

二月最初の日は本降りの雨。今日は仕事で靴を脱ぐことがないためレースアップの Bean Boots を履いていきました。かなりの雨の中を自転車走らせましたが浸水は無し。専用のウールソックスがフカフカで履き心地は最高です。足元が守られている感じがなんとも言えない安心感があります。

昨日、仕事から帰った奥さんが車に積みっぱなしだったキャンプ道具をバタバタと降ろし出した。なんでも日曜に友人を何人か乗せて走らないといけないらしくバックスペースを空けておくためだとか。降り頻る雨の中をドタバタと降ろした道具の中にはダウンのシュラフやジャケットが含まれておりいずれも雨に濡れてしまった。自宅の暖房とサーキュレーターをフル稼働させ乾かすはめに。マーモットのダウンジャケットは大阪時代に買ったものだから20年以上、モンベルのダウンハガーは福岡に来てからだからそれでも20年近く経つ。マーモットのダウンジャケットは引っ掛けたり焚き火の火にトロけて補修跡だらけ。それでもいまだフカフカモコモコ。モンベルのダウンハガーもいまだ現役。長く使える道具というのはこういうものなんだね。

2月最初の日曜日はお仕事ざんす。ご主人の見舞いに通うお客様の付き添い。往復のタクシーの手配と移動介助、安全確保、観察と声掛け、タクシーに往復のコースを告げてあとは運転手さんの判断に任せる。車椅子や荷物の積み下ろしもアタシの仕事。病院ではアタシは入院病棟には入らず一階の超豪華なラウンジ、いやロビーにて3時間の待機。外来がなく見舞い客だけが時折り通る静かで暖かいロビーにて次のキャンプのことなど書き留めて過ごす。これも仕事也。

CAPTAIN STAG

ヘキサ ステンレス ファイアグリル M用

バーベキューアミ (No.UG-2021)購入。佐賀県の北山キャンプ場がまだ無料だった頃に一泊して見事に置き忘れ焼き網無しで4年ほど使っていました。今回、12年ぶりに復活しました。パチパチパチパチ〜。

CAPTAIN STAG

ヘキサ ステンレス ファイアグリル M用

目皿(No.UG-2028 )、こちらは買い替え。リニューアル。

約4年使ってもおボロボロです。使えないことはありませんがちょっと触れるだけでポロポロと表面が剥がれ落ちる状態なのでそのうち焼き切れるでしょうね。

底板はまだまだ使えるのでそのままです。

きゃー❤️ ピッカピカだぜ!おっかさん!

ウヒョー!さあ、復活してもらいまひょ!「わが家の焚き火台1号」

しかし、、これ薪を追加する度に網を外さないといけないんですよね。以前に使っていた時はスイスツールのプライヤーで持ち上げていました。これは焼き物など調理をする際にだけ使う物、そういうことで納得。

これはファイアグリルを使う上で欠かせなかったアイテムです。上の五徳はユニフレームのタフ五徳(旧品名)、下は大阪時代に買って Trangia バーナーの風防として使っていたメーカー不詳のファイアベースです。これと同じデザインの CAPTAIN STAG イージーファイアベースも持っていましたが呆気なくバラバラになって廃棄されました。このメーカー不詳のファイアベースは購入からかれこれ30年近く経ちますがまだまだ使えそうです。ユニのタフ五徳は置き忘れた焼き網の代わりに使われてきました。その名の通りダッチオーブンも乗せられるタフな五徳です。ファイアベースは開いて焚き火台の下に設置、吸気口から排出される灰を受けるのに使われてきました。

やられました、、これが夏ならゲリラ豪雨だったでしょうね。まさしく猛吹雪でした。この写真の雲の仕業です。福岡市早良区での仕事の帰りに凄まじい風と雪で目を開けていられず一旦自転車を止めます。ザックのサイドポケットからモンベルの折りたたみサングラスを取り出しそれをかけて向かい風の吹雪の中を突破。西区に入った途端にパタっと雪も風も止んで「なんじゃぁーこりゃああー!」となりましたわ。暫く走ってふと今さっき走ってきた方向を見るとデッカい雪雲の塊がありました。

ガチガチ震えながら自宅に戻りかじかんだ手でストーブをつけ生姜湯を作ります。この数日はこんな楽しいことばかり!(楽しーんかい!)

激しい雲の流れの隙間に真っ青な空が顔を出す。しかし、風が、、スゲーーー!体感は零度を遥かに下回る。くぅー、、しばれるねぇー。

わが家でほぼ毎日の様に使われている SOTO ST-310 とミニマルワークトップ(旧ST-3107)。いつも持ち上げ移動する際に脚が外れそうになる。一時期細引と輪ゴムと何かしらの金属片でストッパーを作って取り付けていたが一度持ち出した際に失くしてしまった。

現在はST-3107S なるストッパーが別売されており現行のミニマルワークトップ(ST-3401)には標準装備されている。

自称『ある物使い』の達人であるアタシは自宅にあった金属クリップを分解して新たなストッパーを作り取り付けました。シンプルながら効果覿面です。あとは二つの金具を適当な細引で緩〜く繋ぐだけ。

本日は霙のち大雪のち猛吹雪のち寒暴風でした。両眼涙溢れ鼻水滝の如し。寒かったー!

ここ福岡でも気温零度を下回る朝が年に何度かはある。今朝がそれ。ベランダのメダカ鉢は見事に凍りついておりました。雲は相変わらずの崩れかたで耐え切れなくなった部分から地上へ雨や霙、雪を降らせます。今朝はケトル三頭体制です。「大きな薬缶でええやん!」てな感じですがこれらにはそれぞれ役目があるのです。手前の マルタマ・ケットル 1.5 L はわが家のメインケトルで火から下ろした後も湯温を保ってくれるスグレモノ。美しくこの数年毎日使っても変色一つしない流石の日本職人芸。コーヒーのドリップはこれでやります。一つとんで三番目はキャンプでもかなり使われて今は自宅のサブケトルとして日々活躍している GSI グレイシャーステンレスケトルです。空焚きして底が何変形したけどまだまだ現役。現行品とはデザインが異なりますが何よりこの開口部のデカさは他のケトルには無い使い良さです。普段は最近「白湯」ブームの奥さん用に沸かしたての状態で蓋を開けて置いておいてあげます。またお湯のストックに使う Klean Kanteen の容量とピッタリなので重宝してます。最後に真ん中は新入りでいきなり焚き火の洗礼を受け真っ黒に焼かれて帰ってきた Trangia 1.4 L ケトルです。いつもはキャンプでしか使われませんが今朝はお湯がいつもより多く必要でしたので持ち出されました。この中で唯一のアルミケトルで容量の割に早く沸騰する便利なケトルです。

今年も長崎の離島に暮らす義理の姉から搾りたての「つばき油」が届きました。人が放して野生化したタイワンリスに食い荒らされながらも果敢に石つぶてで追い払いカテシと呼ばれる椿の種を守る義姉の姿が思い起こされます。熱したフライパンに垂らすとなんとも言えない甘い香りがします。

はるか異国の国おフランス ARCOFRAM の耐熱ガラス鍋はあたしが小さなリサイクルショップで見つけ千円も出さずに買ったものです。わが家のキッチンではしばらく姿を見せませんでしたが昨日鋭意捜索の末に発見。無事現場に復帰しました。復帰後初の仕事はゆで卵でした。

娘の誕生日に奥さんが焼いたキッシュ。パイ生地の縁がまるで阿蘇の外輪山の様です。昨日はその誕生会の食事を奥さんと二人で次から次と作り食わせて片付けるを『あうん』の連携技で乗り越えました。

今夜のおかずはクロムツの丸干しをじっくりと焼いたもの。これに三日目の豚汁に新鮮な小葱を足して汁物とし、細かく刻んだきんぴらごぼうと万能ネギを加えて焼いた卵焼きでした。

本日建国記念日は奥さんと八女市の福島町に行ってきました。これがまた皆さんしっかり休んではって観光客も殆どおりませんでした。うちはと言うと行きつけの食器屋さんでお酒を呑むための小さなグラスを買って昼飯も食わずに帰りました。

うちは耐熱ガラスのサーバーをよく壊します。というか、よく割れるのです。殆どが使用中ではなく洗い物の際に他の食器に当てて割ってしまいます。そして今回は奥さんが勤め先のフリマにてパイレックスのコーヒーサーバーを射止めてきました。どうぞ今回は割れませんように。

蕾菜の季節になりました。茹でて酢味噌でいただきます。

今朝米国のナイフディーラーからのメールを開いたら GERBER L.S.T のニューモデルが新発売されているのに気がついた。いつもならサササッと流し見して終わるメールだけど L.S.T とくれゃ見ないわけにはいかないアタシです。むむむ、、相変わらずの超低価格(日本円で¥3.800ほど)、鋼材は 440A となってワイヤータイプのポケットクリップが付いている。1980年代初頭の初代(ブラッキー・コリンズのデザイン)から何代目になるのかいな?日本で発売されるのは少し先になるだろうが価格は¥5.000台かな。果たしてこれにあ¥5.000出す価値はあるのか? やっぱり L.S.T は米国のスーパーあたりで棚の上に置かれた日用品的価格じゃないとね。長年 L.S.T を愛用してきたアタシには気になるニュースだが。

このモデルには Gerber LST Ultra という製品名がつけられている。上のワンハンドオープニングモデルとはブレードのデザインが違っている。鋼材は前作までの 420HC となっていて価格も少しだけ高い。

自宅で日々使うキレモノはいくつかあるけどそれらはある条件で自然淘汰されて生き残ったものばかりだ。その条件とは、軽いこと、扱いやすいこと、切れ味を簡単に回復できること。鋼材は440C だろうが420HCだろうが良く切れる状態であれば全く問題ない。少なくともアタシの日常では今流行りのスーパースチールである必要など全然ないのだ。上の写真は安価な鋼材を使った GERBER のキレモノだが研ぎやすくいつでも良く切れる状態にしておける。操作感は快適で軽快。切れ味は滑らかで癖が無い。製品自体は90年台後半の物だけど今なおバリバリの現役ッス。

新鮮なイワシが手に入ったので今夜はこれの煮付けにしましょう。リサイクルショップでタダ同然で手に入れた『無水鍋』にイワシを並べ酒、醤油、砂糖、梅干しでコトコト煮詰めます。無水鍋は蒸気を逃しつつシーリング効果で適度な圧力を掛けられる調理器です。うちのは分厚いアルミ製なので熱も均等に回ります。「おいしゅうなぁれ」

かれこれ10数年は使っているスウェーデン軍のカップ。ラーメン食ったり鍋を取り分けたり雑炊よそったり勿論コーヒーやお茶もね。いつもちゃんと洗ってはいたんだけどいわゆる茶渋みたいなものが着くんよね。今日は気が向いたのでちょこっと気合い入れて茶渋を落としてあげました。

こんな偶然って、、あるのか

本日、午前と午後にそれぞれ一度全く100%完全に心当たりのない電話番号からアタシのスマホに着信があった。たまたま電話をとることができなかったのだが相手は市外局番で愛知県豊橋市となっていた。「ふん、どーーーせ間違い電話やろね」と全く気にも留めずに仕事の準備をしていた。すると今度は午後になってまた同じ局番から着信があった。今度は一旦意識的に無視して電話が切れると同時にその番号をネットで検索すると、、、ぬわぁーーんと!

『新富士バーナー』と出た。新富士バーナー営業部出荷チーム。むむむ、、なんやなんや!豪華景品でも当たったか?そんなもん応募してしたことない。就職の面談の話か?そんなもん願書送った覚えもない。それともホワイトガソリンが充填されたOD缶でも発売になるのか?いやいやそれはアタシの妄想だった。むむむ、、、クレーム、注文、問い合わせ、それも出した記憶はない。アタシ自身は新富士バーナーさんのストーブを長年愛用してきてつい先日もこちらのブログでミニマルワークトップの脚抜け落ち防止策を書いたばかり。なんだか気になってきましたので意を決して(それほどのものか?!)着信にリダイヤルしてみると、、

「はい、新富士バーナーです」と若い女性の声。カクカクシカジカと着信があった件を伝えると直ぐに調べてくれまして結果「おそらく、、まちがいではなかろうかと、」とのこと。そこでアタシから「新富士バーナーさんってSOTO さんですよね?」と問い直すと電話の向こうからでもわかる笑顔で「はい!そうです!」と電話対応の方。アタシ自身、「新富士バーナーさんのストーブを何年も使っております!」「ありがとうございます!」などという明るいやりとりで電話を切ったのだが、なんとまあ〜こんな偶然あるのか?

6年前の今頃、仕事先のお宅での一枚。このお宅では毎年ちょうど今時期に庭の橙の収穫をする。収穫した橙はスロージューサーで搾って蜂蜜を加えさらに薄めてジュースにする。残りは写真のように半分に切って庭木に突き刺し鳥たちにあげる。このお宅も今は家主が亡くなり二軒の新築が建っている。

梅が咲き出しました、さあ二月も終盤です。

ハリャ〜〜!ぬわぁーんと!行方知れずだったスノーピーク TREK 1400 の蓋(フライパン)が出てまいりました。ここ何年か着ていない冬用のアウターを引っ張り出したところその下に隠れておりました。何年振りの再会でしょう!

一年前(2024年1月)に販売店を通じて取り寄せた二代目との刻印比較。さて、どちらが新しい方でしょう?答えは刻印が消えそうに薄い方ざんす。行方知れずだった蓋は今から10年ほど前に買った TREK 本体に付いていたやつです。古い方が刻印がハッキリ!クッキリ!とは。メーカーさんの盛衰を感じます。

「すんばれるねぇー」→「しばれるねぇー」→「めっっちゃ冷え込むわー」と三段活用が飛び出るほどに凍れたキャンプでした。山を甘くみてはいけない!

テントから顔を出した奥さんが思わず叫ぶほど雪が降りました。風も強く吹雪の中、冬キャンプ11年目にして初の焚き火ナッシングなキャンプでした。

二月の厳冬キャンプでは焚き火をすることもなかったためキレモノはパックを開けたり食材をスライスしたりとそんな使われ方。ESEE の IZULA Ⅱ はキャンプの間中ずっとネックナイフとして首からぶら下げたシースに収めて使いました。普段はこの IZULA の様な炭素鋼のキレモノでは食材を切ることは無いのですが今回はネギや他の食材を刻みました。帰宅後にチェックすると、、やはり錆が浮いていました。とはいっても切れ味が変わるわけで無し何の支障もありませんが気分の問題なので研ぎ直しました。

研ぐと言ってもいつもの1000番から2000番くらいの使い古しの耐水ペーパーでシャカシャカとストロッピングするだけです。

はい、5分ほどで元通り。

果てしなき宇宙に散らばる無数の星々、、ではありません。これ今回のキャンプで使った Trangia のアルミケトルの内部です。利用させて頂いたキャンプ場は水場が地下水です。この水を沸かすとアルミケトルはこうなります。もちろん、人畜無害ざんす。

でも、これも気分の問題なのでいつもの様にレモンのスライスをコトコト煮込んで綺麗にしました。そのあとはお決まりの米の研ぎ汁コーティングです。

昨年購入し年末年始と今回の二月キャンプを経たトランギアケトルは既に古びたアルミヤカンの雰囲気です。あたしは焚き火で焼かれ真っ黒になれば必ず磨き直して使います。そうやって長年やってきました。このトランギアケトルは今や古い登山用品店の片隅に凹んだりくすんだりして埃を被った古き良きアルミ製品の面影すら漂っています。

先日のキャンプで使った FIRE BOX ストーブを手入れする。いつもは帰宅後直ぐに勢いそのままで手入れをしますが今回は荷運びをひとりでやったのでアタシ自身がバッテリー切れでした。この FIRE BOX ストーブは強風のため火を焚いたのは一度だけ、翌朝にアルコールバーナーを組み込んでオガ炭を熾すのに使っただけです。炭を熾した際にファイアーグレートと呼ばれるオプションの中板(チタン製)が熱変形しました。ストーブ本体もチタン製ですがチタン製品と熱変形はつきものです。丈夫なので薄く造れる、軽くて丈夫がうたい文句のチタン製品ですがこの程度の変形は普通に起きます。使用に差し支え無いのでこれもまた味なのでしょう。

2025年01月05日

新年の雑記・時々追記

新年です。明けて今日はもう5日です。年末年始は極寒野営の真っ最中でした。その間、体調は10段階の5程度で帰宅後は2程度まで降下し丸一日布団の中で冬眠状態でした。皆様はいかがおすごしでしたでしょうか。ponio です。

昨年2024年の大晦日から新年2025年正月2日までの恒例年越しキャンプは風邪をおしての強行軍でやんした。咳や喉の痛みも無く熱は37℃前後と微熱、医療機関によっては平熱と言われそうな状態でしたがアタシにとって36度台後半から37度くらいまでが一番シンドイのです。当日(大晦日)の朝9時過ぎまで迷いに迷って『行く!』と決めました。結果は薬のチカラで何とか乗り切った感じ。帰宅したその日と翌日は見事なまでに機能停止状態でした。

「好きやね〜」とキャンプ場を管理するおばちゃんに呆れ顔されたのはもう10年ほど前のことです。わが家は当時から冬キャンプ真っ盛りでした。年末年始まだ誰も極寒野営などする者無く広いキャンプ場にわが家だけということが何度もありました。今回もお世話になった佐賀の農家民宿『具座』さんのキャンプ場は昨年二月以来。アタシ的にはとても気分の良い場所です。

昨年の2月にも利用させて頂いた佐賀県三瀬村の農家民宿具座さんのもう一つの顔がキャンプ場という形の利用です。わが家は今回も農家民宿裏の東屋サイトを利用させて頂きました。理由は❶トイレと水場がメチャ近い❷南に開けてメチャ明るい、東屋サイトはオートサイトではない為車の乗り入れは出来ませんが荷物の運び込みは10メートルにも満たない距離です。オートサイトと野生味あふれる野営が希望なら裏山サイトがよろしい。

いつもなら帰宅後の勢いそのままに道具の手入れをするアタシですが今回は帰宅後から翌日の夜まで丸一日寝ておりましたのであれこれを手入れや片付けを始めたのが昨日の夜でした。

今回はタープも張らず貴重な冬の陽をいっぱいに浴びながらリクライニングチェアでうたた寝する時間が多かった。このスノーピークの「ポンタシールド」は通常のタープとしてではなく夜露朝露霜降から道具類を守るカバーとして使われました。

こんな風にね。

この時期、道具類をそのまま外に放置さすると明け方にはこうなります。このあと太陽が昇ると霜はすぐに溶けて全てがビショビショになります。

たっぷりと纏った湿気が完全に凍りついた早朝。テントを出て最初に目につくのはいつも常夜灯として灯りを灯し続けてくれているマルチライトだ。防水仕様でもない家庭用の防災ライトだがアタシはお気に入りで同じライトを3台同時稼働させている。この朝も霜を纏って頭部の常夜灯を灯していた。さあ、夜まで少しお休み。

日が昇り暖かさを感じる様になると遊びにやってくるニャン。付かず離れずの関係が心地よい。

キャンプ初日、奥さんが焚き火台とウッドストーブを同時に稼働させおまけに七輪まで操っている。焚き火の周りにはアタシが日々コツコツと拾い集めた薪や焚き付けを大きさ別に並べてある。

西の山並みに日が落ちて急速に冷え込みが増し出す頃、焚き火台にかけた『鴨鍋』が食べ頃になる。それを七輪に移して更にウッドストーブで蕎麦を茹でる。鍋を食ったら蕎麦を入れそれでも出汁が残ったら雑煮にする。

初日最後の一枚は暖かなテント内でのぐい呑と福岡の地酒。とはいってもこの時点でまだ19時を少し回った頃。実は焚き火をしても温燗呑んでもホットバタードラム引っ掛けても耐え切れない寒さにアタシ負けました。風邪をひいていたのもあるのでしょうが火にあたってもまるで身体が温まらず思はず逃げ込むテントの中。長年極寒の季節にキャンプをしてきましたがここまで耐え切れなかったのは初めて。やっぱ体調悪かったのかな。

こちらの東屋サイトは電源も利用出来る。奥さんが持ち込んだ電子カーペットと小さな温風ヒーター、そして夕方に仕込んだ湯たんぽのおかげであのチビシー冷え込みも忘れ珍しく19時台には就寝、途中零時頃にトイレに起きそれから明るくなるまでぐっすりでした。翌朝、外は放射冷却の果ての真っ白な世界。

普段なら忘れずに片付けて寝る道具や靴までテントの外に置きっ放しにするほど昨夜は寒さに耐え切れずにテントに逃げたアタシです。

明けて正月元旦、テントは地面に近い部分ほど霜って真っ白。Quechua のポップアップテントは両サイドと後部が跳ね上げ式に開放出来るが今回はフルクローズで両サイドには銀マットを挟んで窓を閉じておきました。

朝一番の仕事は火起こしですが今回はそれより先に液体燃料系のストーブバーナーで湯沸かしを始めました。とにかく沸かしたてのお湯が欲しい!Coleman 442 は信頼できるガソリンストーブですがこの日の朝は流石に通常の操作方法では点火出来ませんでした。ジェネレーターをライターなどで人為的に加熱して漸く青い火が灯りました。

そんな中でいち早くお湯を沸かしてくれたのが流石の北欧熱源。Trangia のストームクッカーははじめからガスバーナー仕様にしており使うガスもアタシ的には信頼度ナンバーワンのキャプテンスタッグのPXガス。この組み合わせは今回のキャンプで一番活躍した湯沸かし熱源でした。極寒の朝もドロップダウン無し。

お湯が沸くまでの間にウッドストーブや七輪、焚き火台の灰を片付け改めて火を起こしておきます。

ようやく東から日が昇ってきました。ホッとする瞬間ですがここからが大変。昨夜、寒さに耐え切れず出し放しにしておいた道具類、それに着いた霜が一気に溶け始めるからです。

霜が着いた道具を朝日が当たる場所に移動させ霜を溶かしては拭き取る作業が続く。この厳しい冷え込みは今宵も同じだろうから今日は早めに手を打っておこう。

キャンプ二日目の朝。朝日が暖かさを増した8時過ぎゴソゴソと起き出してきた奥さんと毎度お馴染みの卵とソーセージ。それと溶かしバターを染み込ませたバケットを炭火で焼く。卵とソーセージを焼いているのは昨夜「鴨鍋」に使った『すき鍋』。こびり着き一切無し。この『すき鍋』はこのあともそのまま「すき焼き」や「ビーフシチューの具材の炒めにも使われました。

2025/01/06 世間一般は今日から仕事開始。福岡は雨のため夜明けが遅く 7:30 を過ぎてようやく朝らしい明るさに。この日最初のコーヒーは「旨い!!」と思はず口に出たほど旨かった。

朝、キッチンのボウルの中で水に浮かんでいたハエトリグモを助けてあげました。しばらくはじっとしていたけれどその内に動き出しアタシの周りをピョコピョコと跳ね回っておりました。

ムッシーついでに年越しキャンプで頻繁に見かけたこちらのムッシーは「ホソヒラタアブ」さんで、農家にとってはアブラムシの天敵となる益虫だとか。

今回のキャンプに持って行った焚き火台は Coleman FIRE DISK solo でした。社外品の五徳をセットして使っておりましたがいつの間にやらメインを FIRE BOX FREE STYLE に奪われておりました。写真では豪快に燃え上がっておりますが何故か今ひとつ火持ちが良くありませんでした。たぶん薪のせいでしょうね。

Quechua のポップアップテントは今年で 9年目を迎えます。正直あの畳み方ですから早々と骨組みが折れたり曲がったりして使い物にならなくなる、またはフライシートを兼ねた構造上いずれ雨漏りが始まる、と予想していました。が、が、これがなかなか壊れません。雨漏りもナッシング。毎回奥さん主導でバキバキに(怖いほど)折って曲げて留めてアタシ的には「やばい!やばい!」と冷や汗ものの収納です。設営時には4か所のバックルを外して一本背負いで投げ飛ばすだけ。「ビヨーン、ボヨーン!」とあっという間の完成です。電源サイトでは両サイドまたは後方のジッパーを少し開けそこから延長コードを出し入れしています。これで買った当時は ¥12.000!安い買い物だった時今更ながら思います。

極寒の朝に通常の点火が出来なかった Coleman 442 もジェネレーターをライターで数度炙ってから点火したらあっさり青火燃焼。やはりコールマンストーブは信頼度が高い。

今回持って行ったキレモノの中で最強がこの小さなアックス(FISKARS X5)です。裏山で拾い集めてきた太い落ち枝をガシガシとチョップして折る、そんな作業に使われました。

このお二人、左 lionsteel M5 と右 COLDSTEEL VOYAGER C/L は共に常時携行で使用しました。どちらも落ち枝の枝払いやバトンに使われました。

新年も8日目となると流石に平日。今日は仕事の都合で昼飯を寒空の下で食わなければならない。川辺に乳白色のセンダンの実が美しい。

寒空、北西の風7メートル、気温9℃ この条件でお湯を素早く沸かすには、、やはりガスだろうね。昼飯後もこの湯沸かしセットは持ち歩かなければならないので嵩張らず軽量な物をと MSR のウインドバーナーを選んだ。正解。

「お土産買ってくるからね!」と年末鹿児島に行ったお客様から頂いた『西郷せんべい』笑。

来月のキャンプが決定。わが家はやっぱり冬キャンプなんだね〜。

2025/01/10

メダカの鉢も凍りました。外は雪景色。この程度で都市高速や峠道は通行止めです。アタシは自転車で仕事に行きます。さあ!

こんな寒い朝は奥さんが作っておいてくれた『のっぺい汁』を腹におさめて行きます。

真っ新な雪の上にチュン助の足跡

昼近くになって陽の当たるところは完全に雪が溶けて雨降りあとのよう。しかし陽の当たらない所にはまだ新雪がひっそりと積もっている。小学校は二時間遅れの登校だ。こんな日一番危ないのは陽の当たらない橋の上だ。今日も歩道が完全に凍結していた。

午前中の仕事を終え凍っていない道を選んで自転車走らせ一時帰宅。土鍋にうどんと『のっぺい汁』と自家製鶏ハムとネギをたっぷり、そこへ溶き卵を流して『卵うどん』を作る。寒い日はタンパク質を身体に入れておく。

来月のキャンプはいつもの様に一泊です。食事は当日の昼と夜、翌朝の三食。当日の昼は毎度変わらずのカップ麺に具材プラスの簡単ランチ。夜は年末年始のリベンジと奥さんが宣言した『すき焼き』です。なぜリベンジかと言うと年末年始 はネギ無しのすき焼きだったからです。キャンプに行く途中で地産の野菜などを売るお店があり立ち寄りましたがネギが一つも無し!なんでじゃー!!ととうとうネギ無しのすき焼きに。ネギの無いすき焼きなんてご飯の無い親子丼みたいなもん(わからん)。というわけで来月こそはと今からネギを買う!と今年初めての誓いをたてる奥さんでした。そんなすき焼きのための熱源が Trangia の TR-23五徳にガスバーナーを組み合わせストームクッカーのベースを逆さまに組み合わせた即席コンロです。やっぱり鍋物は微細な火力調整が必要ですから。

土曜日、仕事を終えて帰宅してお湯を沸かしてホットなドリンクをいただきます。久しぶりの G2 /5" Firebox Stove に Trangia のアルコールバーナーを組み入れさっと湯沸かし。

天気は良いが寒空。冬だもの当たり前か。日曜の午後は頭も目元もボォーとする。これは北国生まれのアタシが幼い頃から感じていたこと。深く積もった雪がお日様を反射して眩しい。青空と旋回するトンビが「さあスキーに行こうよ!」と誘いかけるけどアタシは目元がストーブの熱にボォーと眩んで思考が働かない。スキーと言ってもお洒落なスキーウェアを着込んで出掛ける都会っ子のスキーとは違う。ジーンズにプルオーバーのアノラックを着てスキーブーツは家から履いてスキー場という名の裏山までスキーで向かうのだ。郊外のリフト付きスキー場の上級者コースよりも遥かに急峻なゲレンデをカニ歩きで登り滑降を繰り返す。上手く止まれない者はフェンスに激突して骨折するのが常だ。ジーンズで滑っても転ばないから濡れない。そこは北国生まれのスキーっ子だった。とまあ、そんなボォーとした日曜を思い出しながらアルコールバーナーでゆっくりと湯を沸かしラム酒と黒砂糖入りのバニラコーヒーをやる。

連休最終日は奥さんとドライブ。10数年ぶりに田園の中の喫茶店に立ち寄りました。店内は程よく客が散らばっておりましたがどちらを向いてもアタシたちと同じ世代、、むむむ、、ここは若者来ずの店だったか。

朝イチでインフルとコロナがひしめき合う小さな病院の仕事を終えそれから2件の仕事を片付けて一旦帰宅する。昼飯は次の仕事に向かう途中の森林公園で。今日は久しぶりの南風で気温も10℃ほど。自転車は手袋無しでもなんとか乗れる。自宅から PRIMUS の IP-2243 と GSI のハルライトケトル、サーモスの保温保冷缶ホルダー、KUPILKA の21を持って出た。PRIMUS の IP-2243 は普段は自宅使いだが今日は久々に外の空気を吸わせてやった。ガスは勿論 T(冬季用)だが500mlの水が沸騰までには相応の時間がかかった。

冬季に外でお湯を沸かす。ひとりの時はアルコールバーナーでのんびりと、二人の時はガスのストーブバーナーで手早く沸かすのが一番。しかしこの時期、ガスは気温に左右されます。寒いと気化スピードが落ちて消費と供給のバランスが崩れて最悪はドロップダウンしてしまいます。冬季用のガスを使っても起きる時は起きます。マイクロレギュレーター機能が搭載されているストーブバーナーでもやはり同じです。ドロップダウンはしなくても火力が上がらなくなります。ただ、そうなる前にお湯が沸けば良いのです。PRIMUS の IP-2243 はマイクロレギュレーターが搭載されていませんが高火力です。高火力→ガスの消費大→ドロップダウン、このバランスを試してみたかったのです。この日はギリギリで沸騰に至りました。

今日は奥さんが「いきなり団子」を作っておりました。これがウメェのなんのってあーた、たくさん作ったので近くに住む姪っ子に持って行って代わりに大根をもらってきました。「おいらの、、いきなり団子が、、こんな姿に、、」と手にした大根を見つめて半べそのアタシでした。

またまた森林公園での昼休み。薄曇り、気温7〜8℃、ほぼ無風

本日は SOTO SOD-331に社外品の風防を取り付け、ガスは前回同様 PRIMUS の T(冬季パワーガス)の残りにOD缶カバーを上からではなく底から被せてきた。缶の底にはブーツのインソールを切っって作ったウレタンを入れてある。クッカーは mont-bell のアルミ製スクエア。

SOTO SOD-331は分離型ではあるがフューエルラインは然程長くないので目一杯に伸ばして、

最大火力まで上げて少し経つと燃焼音がやや小さくなる。搭載されたマイクロレギュレーターが働き出力を抑え気味にし始めた音だ。そこでフューエルラインがたわむ程度にストーブに近づける。冷え始めたガス缶に輻射熱の恩恵を受けさせようと考えてのこと。

600ml の水が5分(3〜4分の間)もかからず沸騰。前回の PRIMUS IP-2243 と比べて明らかに早く沸騰した。

昼メシはカップスープと昨日奥さんが作った「いきなり団子」、それに黒砂糖を入れたカフェオレ。カフェオレはサーモスの保温保冷缶ホルダーに作り置きしておく。飲み口が付いた蓋のお陰でカップスープと団子を食べ終えた後でも冷まさなければ飲めないほど熱い。

カップスープはベルモントのチタントレイルカップで、

サーモスの保温保冷缶ホルダー。コーヒーやお茶などのホットドリンクを先に作っておいても食後に熱々を飲める。冬場の救世主。お湯を二度沸かししなくても済むので燃料の節約にもなる。

シロハラさんがかなり近くまでやってくる。かといってアップで撮れるほど近づかない。そこは野鳥の用心深さ。

SOTO SOD-331 購入してはて何年になるかな?このストーブについては良くも悪くも印象に残る活躍が無かった。マイクロレギュレーター、風に強い大きなバーナーヘッド、OD缶仕様、とこれだけセールスポイントが並べば悪いはずがない。なのに何故だか普通なんだよね、これ。特別な何かを感じないのだ。優等生すぎて面白みに欠けるのか?アタシにとってこの SOD-331 はどう評価したらよいのかわからないストーブだった。しかし、それも今日で終わり。やっとこのストーブの『らしさ』を感じられました。

近くに住む姪っ子から本場のさつま揚げを頂きました。今週は月曜に仕込んだ「おでん」を約一週間食べ続けています。晩飯は6日連続で「おでん」、アタシも奥さんも毎晩「うんめぇなぁ〜」と温燗ちびちびやりながら食っております。大きなシュウ酸鍋で作った「おでん」、毎晩一食分をパイロセラムの鍋に移してコトコト煮込んで食卓へ。パイロセラムの鍋やキャセロールはガスの直火、オーブン、電子レンジが使え冷蔵庫から取り出してすぐに温められます。わが家は IH ではないので受けられるパイロセラムの恩恵です。

20数年前に小諸から軽井沢を目指して歩いた夏の中山道(中仙道)。立ち寄った田舎の造り酒屋で買った酒瓶に日本酒を入れて湯燗します。中山道の旅の間、この酒瓶はアタシの腰にずっとぶら下がっておりました。

さつま揚げはミニロースターでじっくり焼いていただきます。

こんがりとふっくらと焼き上がったさつま揚げ。ふわふわで熱々。

DOD テキーラテーブル用の脚に差し込んで使う自作の桐の天板です。青色の方は焼き桐の板でもう何年も使っています。歪みも反りもなく安価なわりによくもっています。さてこの青い桐の天板は二枚ありましてこれをテキーラテーブルの脚(テキーラレッグ)に使うと約6センチ分脚側に隙間が出来ていました。

それでもそのまま何年も使ってきましたが今回ようやくで同じ幅と長さの桐の板を見つけ買ってきました。ただ、先の青いペンキは既に使い切っておりこれを買うと板よりかなり高くつくため100均でニスを買って塗りました。また厚みが足りず差し込んだ時に段差ができるためこれも100均で桐板を買い裏側に接着しました。

本当は色を揃えたかったのですがこれはこれで良しとしました。これで即席テーブルの完成です。

もともとはこんな風にテキーラテーブルのサイドテーブル的な使われ方をしていました。わが家のテキーラテーブルは100% 焚き火台やウッドストーブ、七輪を適度な高さで使うための土台として使われています。

この青い桐の板はとても便利で、春先の梅見や花見の時期には柔らかな草地に適当なシートを敷いてその上に調理天板として並べ使っています。草地などでは広げたシート上はフカフカと不安定でカップやストーブバーナーが安定しません。

そこでシートの上に桐板の天板を並べて硬い平面を作ってやると置いたものが安定します。この天板は人の移動などでシートの浮き沈みが少ない場所に置かれます。また作ったものを食べる際のテーブルとしても使われます。桐板は非常に加工しやすくそして何より軽量です。長年使っていても反りが殆ど出ません。

福岡市の百道を流れる樋井川の河口にて日向ぼっこのヒヨドリ。まるで逃げる気配無し。仕事で訪れた九州医療センターは相変わらずの混みようでした。

この季節がやってきた。昔は春霞、今 PM 2.5。数十メートル先の建物が霞んで見える。自転車走らせるとマスクをしていても口の中がざらつくのを感じる。Nシリーズのマスクでなければこの微粒子は防げないがあんなもんつけて坂道は登れまへん。

訪問する施設の昼休みを考えて一旦帰宅、奥さんがリクエスト通り「お稲荷さん」を作っておいてくれました。黄金に輝くイナリ!

本日も外メシ也。気候的には問題なく小春日和。昨日はストーブバーナーの世話になって温かな飲み物とカップヌードルを買ったけど今日はこれから人を連れて大きな病院まで行かなくてはならないので昼メシは買い食いと採決された。普段はあまり飲まないコーヒー牛乳の一口目のなんと美味いことよ!二口目、三口目と味に慣れて美味さは減ってゆく。

昨日は捻くれ者の血が騒いで、MSRウインドバーナーのポットと SOTO SOD-310 を組み合わせてお湯を沸かした。ウインドバーナーではなく Wind Master stove にしたのは単に軽さの面からだけ。これも屋外だから出来ることか。

SOD-310のバーナーヘッドとMSRのポットの間には上の写真の様なクリアランスが存在する。しかしSOD-310 はバーナーヘッドから真上に伸び上がる様なフレームなので屋外なら問題なく使える。屋内は危険なのでやりません。

冬には冬の盛り花あり

夕陽に向かってすくっと佇むトンビのピー太郎。

昼メシに訪れた河川敷で一際目立つブラックマスク、百舌鳥カッコええわー。

この日の昼メシはこれ。これね、袋が好きなんです。

その日、自宅に戻ると奥さんが年に一度の「大寒たまご」をもらってきておりました。これは迷うことなく「タマゴカケゴハン」しかありません。炊き立ての白飯に、、「うめぇーーー!」と残りの 5個を冷蔵庫に入れて、明日もまた、と楽しみにしておりましたが、、帰ってみると足の踏み場もない娘と子供の大集合。そして、あたしの「大寒たまご」は跡形もなく食べ尽くされておりました。ははははー!押入れにでも隠しておけば良かった、、とあとの祭り。

M-6498 ファイアグリル専用の焼き網と目皿(ロストル)です。パーツとして手に入るうちに買っておきました。???、、ってこれ復活さすの?

「はあ、ただいま検討委員会を開催中でして」

本日も昼飯抜きの通し仕事なので朝は『のっぺら』(のっぺい汁)をガッツリ食って出かけました。

SOTO ST-310 頑張ってます。冷え込みが厳しい明日に向けて湯たんぽ二個分合計 5Lのお湯を 2.5Lの薬缶で立て続けに沸かします。イワタニの CB-ODX-1 では最初の2.5Lが沸く前にドロップダウンしてシャボ燃えになっちまう。この ST-310 は2.5Lを約10分〜12分で沸かす。この間ドロップダウン無しで火力を維持。次の2.5Lも同じように沸かしてしまう。立て続けに20数分の連続燃焼でボンベは流石に冷え冷えだが火力はほぼ一定、ここが凄いね。更に麦茶を2.5L沸かしてしまう。やはりこの ST-310 は SOTO の最高傑作だと感じます。