2016年12月28日

Amazonより歳末ギリギリ到着

歳末だというのに、まだ仕事も残ってるいうのに、ちょっとした風邪をうつされ水鼻ジュルジュルで時々咳き込む私、今日も身寄りのない方などの形式的な火葬などを行ってくれる会社を依頼人を連れて訪問。頭と肩がズシリと重くなって帰ってきました。帰宅して薬を飲み暫く休んでいましたが仕事の電話に起こされて布団を出ます。ふと見ると玄関に何やら、、粗末な箱が、、届いておりました。12/9 米国Amazonに orderの品物が到着です。

以前から目をつけていたストレートケトルと呼ばれるクッカーで、製造販売は米国の 《 Open Country 》。うちで日常的に使われている 5 cup パーコレーターの会社です。これをオーダーしたのが12/9でしたが その後 delayedにつぐ delayed で遅れて今日の到着となったようです。

品名は 【 2-QUART NON - STICK COVERED KETTLE 】と申しまして、容量 2QT(約1.9L)のノンスティックコートで蓋つきのケトルです。と言ってもヤカンではありまへん。いわゆる、寸胴鍋でごわす。

このノンスティックコーティングが曲者で、米国Amazonのレビューでは鍋底までコーティングしてあるためにストーブ等から滑り落ちるとか。触ってみると確かにサラサラ。Trangia のノンスティックのソースパンなどは鍋底は滑り止めのクルクル加工が施されノンスティックは内装のみ。それがこの製品は中も外も見事なコーティングでサラサラ感たっぷり。確かに手入れはし易いかもしれないけれどなにも鍋底まで、、、。(でもね、コレ年明けのキャンプで威力が発揮されるのです)

This traditional straight-sided aluminum kettle with plated wire bail handle has a flat cover lid with a riveted "D" ring on it. It features next generation black non-stick finish with Xylan coating inside and out.

Dimensions: 6 1/4" DIA x 4 1/2" 0.62 lbs.

というのがメーカーさんの仕様説明。次世代のノンスティックコートである Xylan coating となっております。

誇り高くプリントされている Made in the USA。この価格でアジアの大国製品ではない!ちなみに最新のメーカー価格はナント!$6でっせ! 700円ちょっと。ちょっとちょっと!大丈夫でっか?会社潰れまっせ〜〜!

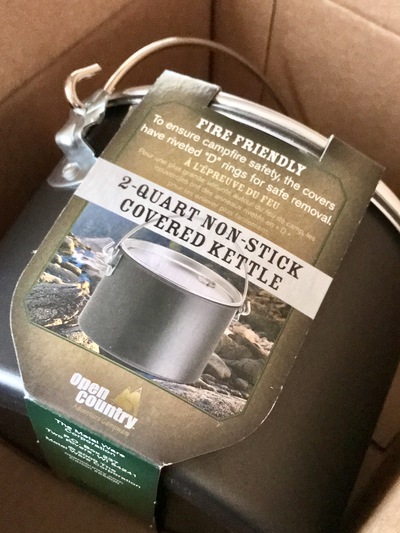

美しい無垢のアルミの蓋にはリベット留めされた Dリングが付いております。これを木の枝などで引っ掛け蓋をあけるのです。内側のコーティングのせいか蓋は割とパチン言うてはまります。

ハンドルはベールタイプで4段階、いや5段階か?の固定が出来ます。とにかく、こんなに細かなことまでやって何で $6?大丈夫か?オープンカントリーさん!

本当は全体がコーティング無しのアルミ無垢のやつが欲しかったんだけど現在は製造していないらしい。容量は2QTと4QTの二種類。

ノンスティックコーティングは油分の少ない調理にもこびりつきにくく手入れもやりやすい。ノンスティックが焦げつき防止と考えてるのは間違い。勿論、火加減ひとつで見事に焦げます。ただ、こびりつきにくいだけ。他にも水切れがよい、拭くだけさっぱりなんて特徴もある反面、中に何かを収納する時には収納する物を極力何かで包んでコーティングに傷が入らないよう注意が必要です。この点ではガチャガチャとスタッキングできるノンコーティングが一番です。また、調理の際にも金属製のオタマやスプーンなどを使わないように注意が要りますね。

さて、年内最後のブツが届き、これで風邪が治れば正月キャンプ突入となる予定です。それにはこの数日の養生が肝心。はたしてこのケトルを正月にデビューさせられるかな、、、。

ponioでした。皆様も良いお年をお迎えください。

続きを読む

2016年12月23日

正月キャンプは予定で未定

秋のキャンプも雨で流れました。

晩秋初冬と絶好の機会も何やかんやで行けなくて

気がつきゃもう直ぐ正月や!

こりゃあかん!キャンプ行かねば!

と言うわけで天候予測もあてにはならず寒いのだけはわかってる。それでも行きたや〜〜冬キャンプ。

キャンプ準備チームをひとり結成。食糧、飲料、燃料などを準備する買い出し班もひとりで結成。これが楽しや〜遠足前の高揚感!

テントはこれしかないのでコレ。

旧・小川キャンパルのSTACY-ST。

グラウンドシートはオールウェザーブランケット。これもこれしかないのでコレ。サイズはインナーサイズでピッタンコ。

マットはこれも定番化した銀ロール。

長座布団とサーマレストのロングタイプ。

これの上にボアシーツを掛ける。

シュラフはmonbellのダウンハガー。

これに薄手のマイヤー毛布と奥さんの必殺技である羽根布団。ダウンハガーはとても暖かいが吐息で襟元が凍り冷たいので毛布と羽根布団の間に挟む。

前室の床にはソロサイズのグラウンドシート。その上に銀マットと起毛シート。

タープはKELTYのノアズタープ12✖️12とスノーピークのポンタシールド。KELTYの方は椅子とテーブル周りを、スノーピークのポンタは薪や炭など燃料の雨対策に使かう防水シートとして。ポールはLOGOSのプッシュアップを2本。

椅子はいつものキャンパーズコレクション・リクライニングを2脚。LOGOSのフォールディングベンチは板乗せで簡易テーブルに。テーブルはこれもいつものワンアクション。これを調理などの作業台としのみ使う。食事などは簡易テーブルで行う。

熱源は冬なので焼き煮炊きに加え息の長い暖房として使える七輪が再登板。焚き火はいつものキャプテンスタッグのファイアーグリルで。他にB-6君とWILD STOVEも参加の予定。B-6君は主に焼き物、WILD STOVEは主に急ぎの湯沸かしに使う予定の未定。一旦煮立てば後は七輪がやってくれる。焚き火は日の暮れから。昼間は七輪を使う。

これにSOTO SOD-310とトリプルミックスの500缶を持って行こう。

明かりはいつものフュアハンドランタン(灯油)とジェントスのLEDをメインに、ブラックダイアモンドのorbitはテント内、そしてガスに余裕があるようならPRIMUS #2245を使いましょう。電池は余裕をもって準備。

薪や炭も余裕をもって準備しなければね。

クッカーは何を作るのかにもよるけれど煮込み用の深鍋と炒め用のフライパンかスキレット、湯沸かしオンリーのケトル、他にシングルバーナー用の深型クッカー(1L前後)を用意しよう。

トングやオタマ、フライ返しも忘れずに。炭や燃える薪をいじる炭ばさみも不可欠オケツ。割り箸にスポークなどのカトラリー、カッティングボードは二枚。洗剤は使わないので白スポンジを大きなサイコロ状にカットして持って行く。

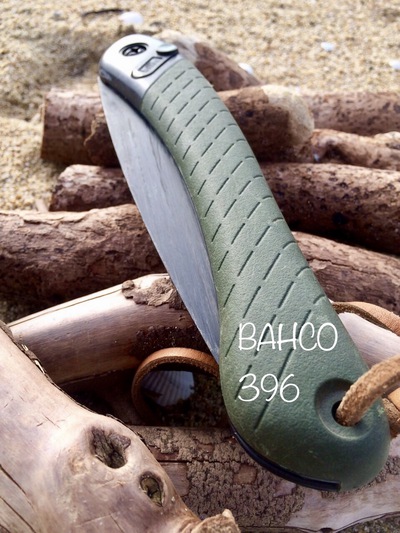

キレモノは使用頻度の高い順に、テーブルトップで食品や食材のカットに使うビクトリノックスのペティナイフ(直刃と波刃)、MORAの2010も食材のカット用に。いつも身につけているEDCブレードの他に木材加工を目的にENZO 95を。FISKARSのX5ハンドアックスは車載品なので必要な時は(薪割り)はこれを使う。ノコはBAHCOの396。マルチツールも忘れずに。

遊ぶものも要るかな?

東京マルイのエアーコッキング M1911A1とBB弾を適当に。本も一冊。

iPhone用のソーラーチャージャーキットと外部バッテリーも。時計はPRO-TREKでいいでしょう。

荷物は少なくいきましょう

薪は現地で買い足します

拾い集めてきた枝木と松ぼっくりはたっぷり持っていきましょう

雨が降らなきゃいいんだけど

新年だから新しい試みも

予定は未定

コツコツ支度ボチボチ準備

正月は夫婦二人で行方知れずになります

ponioでした

2016年12月22日

小さくても強力

今日は大荒れの一日でした。最大瞬間風速は17M以上で凄い雨足。仕事はお休みとなりました。

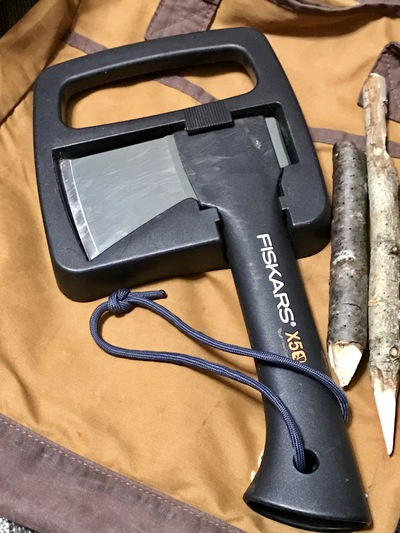

これ前にも何度か登場しました FISKARS の X5。

FISKARS での型番は 121121。品名は Camping Axeとなっています。

ハンドルは Fiber comp™️ というグラスファイバー強化ナイロン製。昔で言う《象が踏んでも壊れない》強度を誇るFISKARSの共通素材です。ハンドル内は中空ですが非常に強度が高くスライドソーやギアプルーナーなどを含めて一度も壊れたことがありません。

MADE IN FINLAND です。

X5は片手で扱うことを目的に作られたハンドアックスです。ヘッド(刃)は製造時に埋め込まれてハンドルと一体化されており抜け落ちたり緩んだりしたことはこれまでありません。

炭素鋼のブレードにはPTFEコーティング(フッ素)が施され25%の摩擦軽減と同時に耐候性をもたせ錆にも強くなっています。そして、、実に良く切れる!アックスでペーパーカッティングなど意味はないのですがじっさいやってみるとスパスパ切れます。そのタッチはまるでMORAのナイフのようです。

このモデルは 米国のGERBERから販売されていた物と同じデザインです。ただ、ケースについてはベルト携行が可能な小ぶりなコーデュラシースから樹脂製ケースに変更となっています。本体も現在はオレンジハンドルで更に目立つデザインとなっています。私は携行用に単品で取り寄せた GransforsBruks のワイルドライフハチェットのレザーシースを使っています。サイズはピッタンコ。

これは片手で扱うハンドアックスです。しかしそのヘッド重量から一度振り下ろせば下手な大型のシースナイフを遥かに凌駕するパワーと破壊力そして切れ味とクサビ効果を発揮するのです。狙いを定めるよりリズムと感覚で打ち下ろす。当たればパッカァーン!と薪が割れて弾け飛ぶ。外れたら、、、下手をすれば大怪我です。間違っても手からすっぽ抜けたりしないようにランヤードホールに通したパラコードと革手袋でしっかり握ります。また、切り割りする木材によってはフシがあるので弾かれたりしない様気をつけます。木材をカール(フェザースティック)させればコンベックス並みの器用さも兼ね備えています。

小さいボディーに強力な力を秘めたキレモノ。細かなことはさておき、その気になればこれ一本でナイフの代わりもできる秀れた道具です。

FISKARS三兄弟。ノコで切り落としてプルーナーで枝打ちして残った太い幹はアックスで割る。最近はアックスで割るよりナイフでバトニングする機会の方が多いけれどやはり役割分担専門分化。専用の道具には敵いません。

FISKARS X5こぼれ話。

これ米国のAmazonにて購入しました。もう何年も前のことです。オーダーから少しして荷物の追跡をかけたところアメリカから発送されたこのアックスはドイツを経由していることが判りました。調べるとそのルートで日本へ運ばれるものが実に多いこと。しかし、ドイツを経由とそこまでは判明しましたがその先が待てど暮らせどわかりません。何度か追跡を試みたところ《ドイツにて荷物の紛失》との通知が返ってきました。ナント!?

その追跡結果のメールを添付して米国Amazonに連絡したところ直ぐに別の便で同じ製品を送るとの回答が。そしてそれは連絡からわずか一週間ほどで届く異様なスピードでした。なら、最初からやれ!と言いたいのを抑えつつ送られてきたアックスを手にしました。ところが!

その数日後に、、ドイツにて行方不明となっていた米国Amazonからの最初の荷物が届いたのです。行方不明言うてたやん!面倒くせ〜。またまた新たに届いた行方不明だった荷物の画像を詳細に添付して米国Amazonへ連絡。

着払いで送り返したらよいのか?と問いただすと、、

『ご迷惑をおかけしました。どうぞそれも受け取ってください。今後もよろしく』なんて言ってきました。勿論、料金は最初の分のみでした。結局、それ以来私は二本の FISKARS X5を持つこととなりました。

今回はこれまで。さようなら。

2016年12月21日

生き残ったブレード 追記

前回の《生き残ったブレード》のアップ時に行方知れずとなっていた RAT-1兄弟。メーカーは米国のONTARIO社です、鋼材は日本のAUS-8、メーカーは米国ですが製造は台湾で行われています。これがなかなかの品質。昔、関の刃物屋さんがこんなことを言っていたのを思い出します。《バブル後に日本は秀れた刃物職人や技術者を手放してしまった。薄利多売の通販に頼った。結果、外国、特に台湾に技術(生産全体)を含めて追い越されてしまった》と。その頃はピンときませんでしたが、このRATシリーズも一昔前なら日本が作っていたかも。それくらい品質が高い(マスプロとして)物です。

ウチのRAT兄弟はというと一時期はブイブイいわせて活躍しておりましたが今は静かな隠居生活。EDCブレードとしては少しばかりデカくて威圧的なのです。じゃあ、なんで買ったの? それは、、、こんなんに魅かれた時期があったからです。勿論、今でもちゃんと切れる状態にしてありますよ。

これも前回のアップ時に行方知れずになっていた 元・EDCブレードのMOKI のジェスホーン・クリピットです。これはかなり使いました。おかげでブレードが刺身包丁みたいに研ぎ減りしています。鋼材はATS-34。既にエッジの角度が大きくなっており新品の頃のようなゾッとするほどの切れ味を再現するにはブレード全体を薄く削るしかありません。よって、この辺が限界とみました。今もちゃんと切れますが元・EDCブレードのエースも静かな余生を送っております。感謝です。

ponioでした。

続きを読む

2016年12月19日

お山と歴史道

こんにちは、ponioです。

先々週、そして先週も福岡県太宰府市を自在に散策してきました。目的は《枝拾い》と《歴史道散策》です。

いつものように始まりは都府楼の政庁跡から。いつもの小高い丘の梅園で大きな石にザックを降ろしパッキングが崩れていないかチェックしておく。これは昔からの癖で歩き出しが肝心なのだ。ザックは長年の付き合いグレゴリーのデイ&ハーフ。ここから政庁跡の裏手に広がる市民の森と九州自然歩道を巡るのだ。

今回のお供は IZULA 2 。ENZOのナイフのように木当たりは滑らかではないけれど持っていて負担にもならないし抜いたり収めたりが楽なのでコレを連れて来ました。

市民の森から九州自然歩道に入って岩屋城跡まで登り折り返す。なんだ?そんなもん?そうです。目的は自然歩道踏破でも山登りでもありません。岩屋城跡まで登る間になかなか良さそうな杉の落ち枝を数本FISKARSで切り分けてダンプパウチへ。杉の枝は比較的柔らかく樹皮はサラサラと抵抗なく剥けるしその下の繊維質は良い着火剤になります。

今日のお供その2

ガスキャニスターストーブとチタンのポット。一人でも二人でも長い時間歩く時はスピードよりリズム。休憩もあまりまったりし過ぎないように心掛けています。お湯を沸かして何か温かいものを飲む、サッと沸かせサッと片付けられるのがいいね。カップ一杯分のお湯を沸かすのに点火から2分の世界。

後から登ってきた少し高齢の登山グループを挨拶交わしながらやり過ごし自由気ままに歩き回る。九州自然歩道から再び市民の森に戻る頃にはフェールラーベンの手さげバッグほぼいっぱいに落ち枝の収穫。目的達成。

どこか魅かれる麓の景観。ビオトープとして作られた池を前に乾いた木のベンチに腰掛けカップラーメンを食う。お湯が沸くまでに拾ってきた枝をバトニングで半分にしておく。いつもは自宅の玄関で黙々とやる作業もこんな青空の下でやると気持ちのいいもんだ。

この日は約7時間かけて歩きの予定。Klean Kanteen のボトルには1.1Lほどの水を入れてきた。これで温かい飲み物とカップラーメン、時にそのまま喉を潤す。帰る頃にはいつも300mlほどが残ってる。

こんな地道もまだまだある。

市民の森を出てからは歴史の道を辿る。太宰府もこの辺りは奈良の大和路に雰囲気がよく似ている。山の辺の道、佐保・佐紀路、斑鳩、飛鳥、太子道、葛城古道、、、よく歩きました。畑の中の一本道、ポツンと道端に立ってる柿の古木、家の庭に佇む梅の古木、古き寺社や森、ホンマに大和路に似ています。

途中、戒壇院の侘助を撮影してるとデジタル一眼をぶら下げた粋なおばあちゃん(失礼、ご婦人)が声をかけてくれました。写真談義に花が咲きます。楽しゅうございました。お元気で。

この日のお供その3

KEEN のコルティナミッド。まるで素足のような感覚ですがL.L.Bean の厚手のブーツソックスを履いてきたので疲れ知らずの軽快な歩き心地でした。お疲れさん!

散り残りの紅葉が夕日を浴びて最後の輝きです。

今回は朝一番でカワセミに、昼間にモズ、帰り際には大きなアオサギ、先々週はキジに遭遇。撮ってやろうと欲のないときに限って向こうからやって来てくれるもんです。

ponioでした。

2016年12月16日

生き残ったブレード達

OPINEL NO.9 カーボンスチール鋼

こんにちは、ponioでございます。

今回は酷使されつつ今も生き残っているブレードの中から主に日常使いのフォールディング(折りたたみ式)ナイフをご紹介。例によってお好きな方のみ覗き見していって下さい。

まず最初の方は上の写真の OPINEL NO.9。これは最近自分でリブルーし直したモデルです。20年以上使っているNO.9もあります。とにかく軽くて使い易い。仕事に持ち出すことは殆どありませんが一時期自宅のパン切りナイフとして使われておりました。

これは古い!今は台所の片隅に置かれて様々な開封作業に使われている COLDSTEEL のウルトラロック。鋼材は8A。軽量でポケットクリップ付き。これはかなり使いましたのでガタがきています。余生は台所での軽作業。

これも古株です。GERBER のFS-2で鋼材はVスチール。これは使用頻度が低かったので今も現役で使えます。切れ味は流石の鋭さ。長い間お蔵入り状態でしたが最近復権を目論んでおります。

これも上の GERBERと同じ頃に買った Kershaw 1056。前にも書きましたがガチガチの堅物でロックのスプリングの固さから普段使いには向きません。今は拾ってきた枝木を玄関先でコツンコツンと叩くバトニングに使われております。鋼材は日本の8A。

CASE のパッカーです。ブレードの鋼材表示は SSつまりステンレス鋼です。ホローグラインドで素晴らしい切れ味。これは90年代に製造されたモデルで作りは雑です。ただし、大きさ、ブレード長、など日常使いには最適なサイズ感でこれは今でも現役のEDCブレードです。

同じく CASE のロックブレード、Copper Lock SSです。これも長年日常から仕事まで使われてきたEDCブレードのひとつ。ステンレス鋼で刃持ちは特別良くはありませんが仕上げや作りが素晴らしく、好きなのでで使い続けています。最近は台所の棚に置かれて何かと使われております。

これも CASE のナイフで Trapper 3254CV。品番末尾のCVはクロムバナジウム鋼を示しています。つまり錆びる鋼材。しばらくそのまま使っていましたが最近ブルーイングして酸化皮膜を施しました。切れ味は良好。クリップとスペイの二枚のブレード。イエローシンセティックのハンドルがなんともやさしい雰囲気。これも仕事先での作業に使われてきました。最近は休業中。

これも CASEのナイフで Sowbelly/ SS。ステンレス鋼。クリップ、シープフット、スペイの三種のブレードが使い分けられる作業用のナイフ。良く切れます。これもかなり酷使されましたね。今でも時折仕事で使われます。

これは亡き父親にプレゼントしたナイフです。父の形見に引き取りました。CASE Trapper 6254 SS。ポケットウォーンと呼ばれる使い込まれて丸みを帯びた形状をメーカーサイドが手加工を施したモデル。先のTrapperはクロムバナジウム鋼のブレードですがこれはピカピカのステンレス鋼。とにかく美しいナイフですがもともと父にあげたナイフなので自分で使う用途は無し。

これは BUCK # 704 マーベリックをベースに Dave Yellowhorse がカスタムしたモデル。本来はコレクション用なのでしょうが私はコレクターではないので買った時から普通に使っています。主にスーツを着る機会(あまりありませんが)でポケットに忍ばせておりました。

ガラッと変わって ビクトリノックスのアウトライダーNLです。これは完全な実用品。現在は山歩きや枝拾いの時に携行して使っていますが、仕事で持ち出すことも多いモデルです。

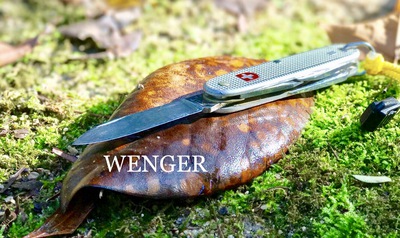

こちらは WENGER のソルジャー。完全な仕事向きナイフです。革製のシースに入れたり冬場は上着のポケットに放り込んで仕事してます。切る、こじ開ける、穴を開ける、粘着テープを裂くなど使い方は慣れたものです。

これも WENGER のナイフ。バルダンシリーズで折りたためるカラビナが特徴です。ハサミと+−ドライバーなど使えるツールがひと通り。これもバリバリの現用 EDCブレードです。

MOKI のトラッドクラブ。バブル期の名残り。作りも仕上げも流石の日本製。ブレード鋼材は日立のATS-34。良く切れます。扱いやすいポケットナイフです。これも長いこと使いました。今は仕事用の簡単な道具(結束バンドや瞬着、ライター、針金、油性マジック、ダクトテープなど)と一緒に小さなパウチに収納してザックの中です。

SPYDERCO Tenaciousです。サイズ的にやや大きく仕事では持ち出していません。China made の China 鋼材ですが作りはしっかりしていて私的には好きなフォールダーです。ワンハンドでオープン・クローズできる操作性とポケットクリップの便利さは今更いうまでもありません。

これはビクトリノックスの Swiss Tool Sprit。マルチプライヤーですがこの独特のナイフがかなりの切れ物で、本来なら仕事も日常もこのツール一つで足りるのです。これ一つ身につけて仕事に出かけることも多く正にEDCツールの雄。

LEATHERMAN juice XE-6

これも Swiss Tool と同じくマルチプライヤーです。ナイフ二本にハサミにヤスリ、各種ドライバーなど充実の装備内容ですが唯一の難点はこのサイズでもかなり重いことです。自宅使いですが日常的に使われております。時々枝拾いにも同行させております。

20歳の頃から今まで覚えているだけで60本以上のナイフを手にしてきましたが今も残るのは半分ほど。あとは失くしたり折れて廃棄したり友人に譲ったり中には買い直してはまた失くした物も、、、コレクションは後にも先にも一本だけ。(RANDALL M12)日々使うEDCブレードは更に少なくそれも栄枯盛衰。

続きを読む

2016年12月10日

お山にて

《お山》が俺を呼んでいる!

そう自分自身に言い聞かせて家を出たのが14時半過ぎてから。《お山》に入るには遅くない? と耳元で誰かが囁くが『大丈夫!』とまた誰かが言って一人芝居。自転車《石橋1号》にまたがり巡航スピードで《お山》に向かう。《お山》の麓にある霊験あらたかな神社にお賽銭あげて『一握りの落ち枝を持ち帰ることをお許しください❤️』とお願いし《お山》へと分け入る、、、とは言っても自分がいつも行くのは標高100Mにも満たない山腹の丘。そこに腰掛けられる大きな岩が二つ並んであって、そこが私の頂上。ホンマの頂上は樹々に覆われ見晴らしも良くなく、一度登って以来行ったことがない。

山腹の丘に着くまでわずか10分ほど。時間的に山を下ってくる人が殆どで、ガタガタの舗装道を下りてくる車にも何度かすれ違った。ここは中腹から更に上まで車が入れるのだ。途中で折れて落ちた杉の枝を見つけたので持ってきた FISKARSのノコギリで適当な長さに切って丘に向かう。

今日のエモノ。

FISKARS スライドソーと ENZO Trapper 95/N690Co

先ずは FISKARS で枝を30cmほどに切り分ける。

それを更に半分に。そして更に半分に。

次は ナイフで大まかに樹皮を剥いてから軽くバトニングして半分に割る。それを更に半分に。このくらいの大きさだと三回ほど叩いてやるとパカァーンと割れて左右に飛んでく。完全に割れなくてもナイフを軽くこじってやると簡単に割れてくれる。

その間にも何人も何組も何台も山を下りてくる人が丘の下を、または丘の上を通り過ぎていった。そんな時は作業を一旦やめてキレモノをザックにしまう。別にやましくはないけど要らん用心や不安を与えないためだ。

時間があったので普段は家でやるカールまでやってきた。昨夜、これまで拾い集めた枝木にキレモノを入れて着火用のフェザー球を作っておいた。かなりの数が出来た。この ENZO のナイフもその時にかなり使ったので寝る前にさっと洗ってストロッピングしておいた。自分は木片をカールする時はナイフを右足の膝の上あたりに固定してカールする木片の方を前後に動かしてやる。鰹節削りみたいに。

北欧のナイフはマスプロでもホンマ良く切れます。この後自宅でペーパースライスしてみましたが引っかかりもなく明日もまたこのまま使えそうです。

この日、《お山》で温かい飲み物でもと思いストーブと水と湯沸かし用のチタンポットをザックに放り込んできましたが枝の処理に時間をかけたので結局使わずに帰ってきました。それにしてもどないなっとるの?この暖かさ!大学時代に住んでいた札幌では積雪が60センチ超えてるとか、、、日本は広いな〜。

続きを読む

そう自分自身に言い聞かせて家を出たのが14時半過ぎてから。《お山》に入るには遅くない? と耳元で誰かが囁くが『大丈夫!』とまた誰かが言って一人芝居。自転車《石橋1号》にまたがり巡航スピードで《お山》に向かう。《お山》の麓にある霊験あらたかな神社にお賽銭あげて『一握りの落ち枝を持ち帰ることをお許しください❤️』とお願いし《お山》へと分け入る、、、とは言っても自分がいつも行くのは標高100Mにも満たない山腹の丘。そこに腰掛けられる大きな岩が二つ並んであって、そこが私の頂上。ホンマの頂上は樹々に覆われ見晴らしも良くなく、一度登って以来行ったことがない。

山腹の丘に着くまでわずか10分ほど。時間的に山を下ってくる人が殆どで、ガタガタの舗装道を下りてくる車にも何度かすれ違った。ここは中腹から更に上まで車が入れるのだ。途中で折れて落ちた杉の枝を見つけたので持ってきた FISKARSのノコギリで適当な長さに切って丘に向かう。

今日のエモノ。

FISKARS スライドソーと ENZO Trapper 95/N690Co

先ずは FISKARS で枝を30cmほどに切り分ける。

それを更に半分に。そして更に半分に。

次は ナイフで大まかに樹皮を剥いてから軽くバトニングして半分に割る。それを更に半分に。このくらいの大きさだと三回ほど叩いてやるとパカァーンと割れて左右に飛んでく。完全に割れなくてもナイフを軽くこじってやると簡単に割れてくれる。

その間にも何人も何組も何台も山を下りてくる人が丘の下を、または丘の上を通り過ぎていった。そんな時は作業を一旦やめてキレモノをザックにしまう。別にやましくはないけど要らん用心や不安を与えないためだ。

時間があったので普段は家でやるカールまでやってきた。昨夜、これまで拾い集めた枝木にキレモノを入れて着火用のフェザー球を作っておいた。かなりの数が出来た。この ENZO のナイフもその時にかなり使ったので寝る前にさっと洗ってストロッピングしておいた。自分は木片をカールする時はナイフを右足の膝の上あたりに固定してカールする木片の方を前後に動かしてやる。鰹節削りみたいに。

北欧のナイフはマスプロでもホンマ良く切れます。この後自宅でペーパースライスしてみましたが引っかかりもなく明日もまたこのまま使えそうです。

この日、《お山》で温かい飲み物でもと思いストーブと水と湯沸かし用のチタンポットをザックに放り込んできましたが枝の処理に時間をかけたので結局使わずに帰ってきました。それにしてもどないなっとるの?この暖かさ!大学時代に住んでいた札幌では積雪が60センチ超えてるとか、、、日本は広いな〜。

続きを読む

2016年12月08日

Stove diary 2016 初冬

ストーブ・ダイアリー 2016 初冬

この日、仕事の帰りに立ち寄った海浜公園は断続的な風地獄也。風上にコンクリの背もたれがあるベンチに陣取りコーシータイムと道具を取り出すけれど、、風があちらこちらに当たっては巻き込み何をどうするも防げない。風に強いストーブもこれでは燃料垂れ流し。撤収!

先の公園を後に早々と移動。次の仕事を終えてコーシータイムagain!今度はお日様ポカポカの松原の中。海岸線から100Mほど内陸側で周囲は高い松、風は殆どありません。ここやー!

取り出したるクッカーは Esbit 585 。改造前は蓋をしても外してもお湯を注げばドボドボ溢れるニクイ奴。販売店は注ぐ時には蓋を外して下さいと言うが外しても酷い注ぎっぷりにとうとう火傷までして、、、思いっきり!蓋を改造して現在に至ります。そんなイワクつきのクッカー。

風は微風。こうなれば Wind Master は容赦がない。カップ一杯程度なら火力を絞ってもあっという間に沸騰ス。相変わらず背が高い。

改造した蓋のおかげでニョロニョロ注ぎが出来まする。

もう20年ほど使ってる MSR のマグメイト・コーヒーフィルター。勿論、豆の挽き方と量で味も風味も変わる。この日は長年愛用のチタンカップで、こいつは何を飲んでも金気臭くて不味いからコーシーはいつもより濃いめに淹れる。

舞台変わって日も変わり、、ここはいつもの浜辺。風は西北西で5〜6mほど。先ずは砂浜に拾ってきた松の枝をノコでカットして並べ敷く。

次に本日のストーブ設置。勿論、風防も付けました。風は左方向から。炎が流れて加熱しない様にガス缶は風上側へ。点火はロングノズルのライターで。ガスを出しながらオートイグナイターをカチカチやるより確実。

今日のお鍋は Trangia のツンドラ 2の黒釜 1.L。

この黒釜はお湯が速く沸く!ように感じる。この日は左から右へ風が吹きつけており鍋の中も風下である右側が

ゴボゴボと沸き立っている。

お湯が沸いたらスーパーで買ってきた安い豚コマとカット野菜をブチ込み、、それが煮えたらインスタントラーメンを四つ割りにして放り込む。わざわざラーメンを割るのはガイジンさんのマネ。これすると麺が短くなってズルズル啜ることなくチュルチュル食べられる。まあ、この辺はお好みで。

黒釜はじめ Trangia のソースパン扱うならこれは忘れずに。ポットハンドルは必須です。

やっぱ使いやすいお鍋です。油は少し残るけれどティッシュ一枚でキレイに拭き上がるのは黒釜のノンスティックコートのおかげ。

収納する時にキッチンペーパーを一枚敷くのは黒釜へのやさしい心づかい也。

コーシーはステンレスボトルで沸かしたお湯を使う。今日はモンカフェ。

風上にガス缶を置きストーブ本体を風下にすると場合によっては火力調整ツマミまで熱くなる。そんな時はスイスアーミーナイフの缶切りでクリクリ回す。

さてどうかな?、、とガス缶に触れてみると、、無いよりマシな簡易風防とマイクロレギュレーターでも風と気温の影響を受けて冷た〜くなっちょる。

この通り。尻露と書いてケツロと読む。スーパーで三本¥199で買ったレギュラーCB缶ですがストーブ共々頑張ってくれました。

名前の通り風に強いこの方も極力風を防いで使ってやらないとね。かなり無理をされているようですから。

続きを読む

2016年12月02日

拾い物する時は、、

こんにちは、ponioでございます。

私は移動の殆どが自転車なのでふと目についた自然界からの収穫物を拾ってくるのに適しています。

雨や風の後はとくに拾い頃。落ち枝、松ぼっくり、時には強風で折れた太く大きな枝にも出会えます。

今日はカラッカラに乾いた楠の枝が落ちていましたのでザックに入れてきた LEATHERMAN の Juice でシャコシャコ切ってお持ち帰り。LEATHERMAN のノコギリは薄くて良く切れます。

休みの日には SPYDERCO で切り込み入れてポキンと折ってお持ち帰り。

ある日の昼休みにいつもの松原で松ぼっくりと枝拾い。この日は WENGER の soldier です。ほとんど片刃に近い研ぎ方で食い込む食い込む。ブレードも厚いので安心感あります。

上の日と同じ日に仕事用の WENGERを取り出して、、こちらは普通の研ぎ方なので驚くほどは切れませんが、樹皮を剥いて持ち帰るくらいはできます。

落ち枝拾いと言えばこれです。ナイフで切り込み入れてポキンと折るより、フィクストナイフ当ててガツンと叩き切るよりずっとスマートてす。太い枝もグルリと切り込み入れながら最後にザクッと真っ二つ。これ上の刃(黒い)だけでもナイフとして使えるほど良く切れるのです。

それでも手こずるようならBAHCOで切り分ける。海岸線で流木拾う時はこれでいきます。

BAHCOでも手こずるならこの方登場。FISKARS X5。ガッツリいきます。直径20数センチ長さ30cmほどの丸太をこれで割って持ち帰ったことも。

拾い物の成果はベランダにあり。雨に晒して風に晒して陽に当てて濡れては乾くを繰り返す。そうして出来上がる焚き物はうちの奥さんが B-6君の餌にしてしまいます。火付盗賊の前には材木問屋もお手上げです。早くキャンプ行きたいのぉ〜〜。

続きを読む