2018年10月29日

デイキャンプ2018 秋

こんにちは、ponio です。

すっかり秋です。セイタカアワダチソウとススキが風に揺れ秋の陽射しが色づいた桜の葉っぱを透かして美しい。

朝一番で娘の子供(世間では孫と言うらしい、、)の七五三のお宮参りを済ませて、そのままデイキャンプへと雪崩れ込むアタシたち夫婦。荷物は昨夜のうちに準備して早朝に車に積み込みました。デイキャンプなので荷物が驚異的に少ない!

奥さんのお昼寝用にだけ!持っていく Quechua のポップアップテント、Coleman の焚き火台、今年の正月キャンプの残りの薪と炭、最小限の食器とカトラリー、、。フォールディングベンチにワンアクションテーブル、、あとはザックに収納できる程度のストーブやクッカー、食材くらいです。毎回こんなんなら楽なんだけど。

Quechua の《ポップちゃん》こと 2second 3XL AIR。

これに慣れてしまうと、、アキマヘン。もう普通のテントには戻れまへん、、。車からガサゴソと出してジーっとジッパー開いてザザザーとテント出して、バタバタバチとバックル外してビヨ〜〜ンと開けるとハイ!出来上がり〜〜。やめられまへんわ、、コレ。

《ポップちゃん》を数分でセットアップして、テーブルと椅子を置いたら次は、、『火起こしていい〜?』と火付盗賊改めない方であるウチの奥さんがColeman の銀の皿に焚付けを並べて火をつけようとしている。うちの奥さんキャンプ場着くと何はなくても《火起こし》なのです、、アタシとしては焚き火は湯沸かしか調理の為か夕方からの明かりと暖をとる為にと割り切っとるのですが。焚き火を始めた頃にその魔力に取り憑かれボォーーーと火を眺めて尻が重たくなりまるで動かなくなった苦い記憶があるからです。その頃のキャンプの思い出といえば、、《焚き火》を眺めていたことだけ、、。日々、近くの松原や海岸で拾い集めた松ぼっくりや落ち枝も奥さんの《昼からガンガン焚き》の前にあっという間に消費されていく様はなかなかの危機感でした。

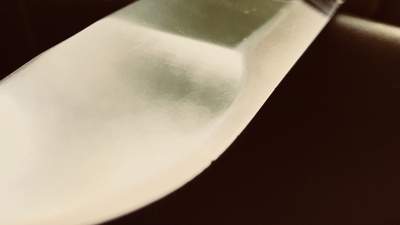

この日はほんの数時間のデイキャンプなので、まあ、いいか!と奥さんの火つけを横目で見ながら、その背後で薪を割るアタシです。バコッ!バコッ!とバトニングするのは 昨日リシャープしてきた QUEEN のシースナイフです。

正月キャンプで残った薪は梅雨前の菊池高原で一泊した際にアックスを使って割っておりました。それをノコギリで半分切り目を入れて、バトニング。これで一本の薪の4分の1が切り離されます。バトニングも半分なので楽チンです。あとは残った上半分をノコで切り落とし、下は再びバトニングで割ってお終い。

薪割りをしながら一方でストームクッカーに火を入れて

1.5Lほど水を入れた GSI のクッカーを乗せて湯を沸かしておきます。純正のケトルもありますが最初に沸かすお湯の量は多いに越したことはありませんので、今回は GSI デュアリスト 1.8L を使いました。沸いたお湯はサーモスの保温ボトルにストック、残りはストームクッカーのソースパンに移して鍋の素と合わせて弱火でコトコトやっておきます。

朝からろくに食わずに出てきてるので腹が減った夫婦は奥さんの起こした炭火で秋刀魚とソーセージ(残り物)をジュウジュウ焼きます。今回はこれがやりたくて来たようなものです。秋刀魚ははじめ焼き網の上に直において焼いておりましたが、案の定くっつき出したので、こびりつかないアルミホイルを敷いてその上に。ただ、このアルミホイルも火加減次第では火がついて燃えますので注意が必要です。特に焚き火の場合はね。

やっぱり炭火は魔法だね。焼き物すればフワフワでパリパリで旨旨。煮物もコトコト。お湯も沸々。日が陰ると肌寒いこの季節にはありがたい。

豚肉とカット野菜だけの味噌煮込みうどん。ウメェわ!

これを平らげた後、奥さんはポップちゃんに潜り込んでお昼寝開始。

コールマンの《銀の皿》ことファイアーディスクは Quechua ポップちゃんに並ぶイージーさです。灰を処理して足を畳めば終わり。何かを調理するにも焼き面が広いので助かります。

アタシは、サーモスにストックしてあったお湯を再沸騰させてコーヒー淹れて他のキャンパーさんたちや飛び交う赤トンボやトノサマバッタをボォーと眺めて過ごしました。

奥さんがスヤスヤとお昼寝中に肌寒くなってきましたので、残り少なくなった熾をつついて団扇でパタパタ、火勢を呼び起こします。

ここは炭や灰を捨てる場所がないようなので、完全燃焼させるためにパタパタパタパタやってなるべく灰にしました。それでも残った小さな熾と灰は Klean Kanteen 40ozに入れて少量の水を加えて持ち帰りました。

デイキャンプの場合、洗い物は基本ほとんど拭き取りで済ませますが、どうしても洗わなければならない物はサッとすすいだ後で焚き火台の弱った熾火で乾かします。

GERBER LST

VICTORINOX Swiss Tool Sprit

マルチプライヤーはペグ抜きから炭割り、熱くなった焼き網を掴んだり、色んなことに使える。

日常使いのナイフや道具はキャンプでも当然役立ちます。日常使いだからこそ、手慣れているわけだし、なんのストレスも感じずサッと取り出し使ってサッと直す、日常と全く同じです。

デイキャンプは短時間なれど簡易な装備とイージーな道具を組み合わせれば時間を有効に使えますね。設営と撤収も至って簡単に済みます。いつもの様に奥さんがポップちゃんで寝ている間に、出番が済んだ道具を片付け車に積み込んでおきます。奥さんが起きてきたら熱いコーヒーを淹れて、それを飲んだらサササッと撤収〜。

帰り着いて、、

コールマンの《銀の皿》をマジックリンで洗浄する。スチールウールのタワシでゴシゴシやればもっとキレイになるけど、焚き火台はこの程度で十分。あまり手を掛けすぎると道具は壊れるというアタシだけのジンクスもある。

洗った道具は天日干しする。これで旨味がギューっと凝縮する(椎茸やないんだから、ならんならん)。

今回、水を入れて行って、帰りは小さくなった熾と灰を入れてきた Klean Kanteen 。コールマンのステンレスマグとユニフレームのユノミは二重構造なので熱い飲み物も冷めにくい。今の季節からは活躍しますね。

今回は佐賀県鳥栖市にある温泉宿に併設されたミニキャンプ場に行ってまいりました。

広い草地のグラウンドに様々なテントやタープが花開いておりました。利用料は大人一人300円。温泉も利用できるので泊まりにも良さそうです。

ponio でした

2018年10月27日

道具の雑記 2018年その❸

MORA 2010 Forest

これを英国から取り寄せてから何年たつだろう、、。

保存されている写真の日付では2013年のものが一番古い。5年前か、、。もっと経ってる気もするけど。キャンプやデイハイクに持ち出されることもなくなり、普段は自宅の台所で奥様の手荒い扱いに耐えている。手荒い扱いとは、使った後でさっと水洗いして、そのまま(シースに収納せず)ステンレス製の水切りカゴにガチャ!と放り込まれる。茶碗や皿なども一緒に放り込まれるのでエッジ(刃)がボロボロになるのれーす。

数年前に娘が牡蠣の殻をこじ開けた時に欠けた部分は研ぎ直して補正しようとしましたが、、これかなり深く欠けていたためエッジのラインが変わってしまいそうで、、結局そのままに。それでも、このナイフはいまだ素晴らしい切れ味、さすが MORA です。

こちらはピーマン切らせたら日本一のペティナイフ。

ビクトリノックスの波刃ナイフ。パンのスライサーにするにはブレードの長さが足りません。これを使って一番感動するのはピーマン斬り(人斬りみたいやな、、)。滑らずサクサクと気持ちよーく細切りにできます。

SOTO SOD-310

そろそろ温かい飲み物なんぞ欲しくなってきましたので、CB缶から再充填したOD缶をねじ込んで朝の湯沸かし。ハンドルのコーティングを焼かないように火加減したガス台よりはるかに早く沸き立ちます。青い炎、、わが家のキャンプシーズンもそろそろ開幕やで〜〜。

沸かしたお湯でコーヒーでも。いつもは日本茶を淹れるたまに使っている GSI ジャバプレスで久々のコーヒー。比較的大きなカップに並々と一杯半。豆の量はナルゲンのビーンキャニスターの蓋で同じく一杯半。久々これで飲んでみると、、コクあり風味あり、ちょっとザラつくけど旨いコーヒーです。

私にとっては3台目のGERBER の LST は早速研ぎ直されて日々の作業(比較的軽作業)に従事しております。昨日はプラスチック製のカーボードをカットしたり、腐葉土の入ったビニール袋を開封したり、プッチンプリンの三個パックもパチパチと切って分けて、新聞紙を120枚ほどカットしました。シースは R.G leather のリック・ガルシアさん作。元は CASE の Copper lock 用でしたがサイズぴったりなので使ってます。

QUEEN #4180GMB

現在残っているシースナイフのうちで、おそらく一番酷使されてきたのがこの方。D2 tool steel というお硬い鋼材で造られたにもかかわらず、、メーカー出荷状態では酷い刃付けのされ方でした。その切れ味の悪さは絶句するほど。それをリサイクルショップで買った二本のダイアモンドシャープナーで研ぎ直して使うこと5年、、数年前に耐水ペーパーで《なんちゃってコンベックスグラインド》に仕上げ直してからは、北欧系のブッシュクラフトナイフにも劣らぬタッチとなりましたが、、。

3年ほど前のデイキャンプの際にバトニングでハンドル割っちまいまして、そこは我流のやっつけ仕事!ソニーボンドでガッチリ!以来、見かけはともかくここぞという時(どんな時やねん)の頼りになるキレモノとして存在感を保ってきました。

革製のシースもすっかり緩んで、、でもこの切れ味、タッチ、そして、8年以上の酷使にもかかわらずチップ(欠け)が一度もないタフな親分(QUEENだから女王様か)でごぜいますだ〜。明日は久しぶりぶりのデイキャンプですので、この方を連れて行こうかと。

2018年10月24日

帰ってきた GERBER L S T

GERBER のナイフと言えば何を思い浮かべますか?マグナムハンター? 400シリーズ? FS 1・2・3?それとも

バックルナイフ?はたまたボルトアクション? ポールナイフ? アーモハイドのグリップ? ハイス鋼?

私は、、そんな通ではなかったので、、

GERBER と言えば、LST でした。

若い頃、私は GERBER ではなく BUCKの#501というフォールディングナイフを愛用していました。ホローグラインドに仕上げられた良く切れるナイフでした。私の勤め先では社員からバイトまで各々好きなフォールダーを身につけて様々な作業に使っており、私は始めスイスアーミーナイフ(ビクトリノックスのスーベニア)をKEY-BAKに付けて使っていたのですが、やがて BUCK#501 に乗り換え長年愛用しました。当時はまだ古き良きフォールディングナイフがいろいろ手に入った時代。通な人は GERBER のナイフを薦めてくれましたが、、当時の私にはあまり魅力的には映らなかったのかもしれません。

*GERBER LST(90年代終わりから2000年頃の写真)

LST は《 Light, Smooth, Tough 》 の略。赤いハンドルとカムフラージュの二種類を持っておりましたが、、二本ともどごさいったべ〜?特に写真の赤いハンドルのモデルは当時使っていた Trangia の赤いケトルと並んで愛着のあるものでした。

それから少ししてG・SAKAIから発売されていたシルバーナイト250スクリムショーを買ってこれも長年使いましたが紛失。90年代に GERBER LST を2本買いましたが今は一本もありません。失くしたのか誰かにあげたのか、記憶すらない。ただ、LST のあの軽さ、アクション、扱い易さは深く記憶されております。

Vascowear Steel (V steel)GERBER FS Ⅱ

Vascowear Steel (V steel)GERBER FS Ⅱ90年代の終わりに店頭で売れ残っていた青箱の FS Ⅱ をお安く手に入れました。が、時代はすでに Spyderco に代表される樹脂系ハンドルとポケットクリップ、ワンハンドオープン可能な軽量のフォールダーが勢力を拡大していた頃、、これもそんな時代に取り残されたモデルの一つでした。この頃のモデルは作りも悪くブレードはオープンした状態で左右にガタがありました。切れ味は、、普通でしたね。その後、何度か作業に持ち出して使いましたがこれと言った記憶もなく、いつのまにか控えのまた控え的存在に、、。

この FS Ⅱ 、しばらく(何年という単位で)お蔵入り衆の一員として身を潜めておりましたが、道具整理の度に引っ張り出され研ぎ直しされたり、チョコっと使われたり、Kershaw 1056 と並んで《古き良き》肩書きだけで生き延びてきました。同じ様に《古き良き》香りプンプンだった BUCK #110 は今から20数年前に和歌山のとある浜で焚付けのフェザースティック(当時はそんな言葉は聞いたこともなく)作ってる最中にブレード先端がポキン!と折れてサヨオナラ〜。

GERBER FS Ⅱ 良く切れるように刃付けを変えてあります。

Kershaw 1056 こちらも刃付けを変えてから自分好みのタッチになりました。

それから時は過ぎて、、このお二方とも持てる性能を発揮することなく今に至る。

GERBER FS Ⅱ と CASE P10051L

このサイズ感が両者の使用頻度につながりました。当時の自分にとって FS Ⅱ は少しばかり大きすぎたのです。つまり、選択ミス。ポケットナイフと呼ばれる部類の大きさである CASE P10051L はその後もバックパッキングやキャンプ、仕事から自宅での作業まで幅広く使われてきました。

私は道具としてのナイフが好きで何本も持っているけれど、コレクターではありません。価値ある物も、これから価値が上がりそうな物も構わず使い倒すのが私流です。必要な物しか買わないし、その際も用途に見合った値段のものしか買いません。そんな私の流儀に合った GERBER のモデルは、、当時 LST だけだったのです。

▪Overall Length: 6.1"

▪Blade Length: 2.63"

▪Closed Length: 3.61"

▪Weight: 1.2 oz.

▪Lock Mechanism: Lock-back

▪Blade Style: Drop Point

▪Blade Material: 420HC Stainless Steel

▪Blade Type: Plain Edge

▪Handle Material Glass-filled nylon

▪Lifetime Warranty

▪Made in USA

ブレード長は約 6.7cm、鋼材は420HC ステンレス

刃つけはかなり荒く光の乱反射からもそれがわかる。

箱出しでの切れ味は悪くはないが、良くもない。

ハンドルの素材は《 Glass-filled nylon 》と呼ばれるガラス繊維入りのナイロン樹脂。軽くで丈夫。金属製のライナーなども入っていない。アクションはスムース。

ブレードは開閉時この位置で一旦止まる。

基本的には両手を使ってブレードを開くタイプのナイフだが、この様にブレードを持ってハンドルを下に振るとパチン!と開いてロックがかかる。ナイフに負担がかかるという人もいるが、これまで一度も壊れたことがない。使ってナンボです。

ここ一年ほど不動の《 EDC ブレード 》の座を独り占めしてる WENGER のバルダンとの比較。

サイズ、切れ味共に若き日の愛刀 BUCK #501 に似ている CASE P10051L との比較。

三代目の LST を囲んでポケットナイフの宴。

左から二番目の MOKI は日本の職人さんらしい丁寧な造り込みと美しさ、右端の CASE ナイフは同時代の製品なれど雑な造りと研ぎ直せばカミソリのような切れ味に変わる米国製らしいキレモノ。

新品の状態から惜しげもなく耐水ペーパーにコシコシと当ててザラザラのべベルをざっと平す。番手を細かくして根気よくやればツルピカのエッジに仕上がるのだが、使ってナンボのアタシはざっとで十分。この後、一緒にシャワー浴びて研ぎカスなど洗い落とす。この状態で足のスネ毛がショリショリ剃れます。

ブレードのスタンプもさみしくなりました、、。

前に持ってたのはこんなだった、、かな?

私が LST を最初に買ったのは、、GERBER がフィンランドの FISKARS の傘下になった後のこと、、箱は青箱でした。赤いハンドルの方はポケットクリップが付属しておりましたが、これがグラグラで何とも使い心地の悪い代物でした。

今回、三代目の LST を手に入れました。価格は¥2.700也。このナイフは《使えるナイフ》です。装飾性は皆無、コレクションとしての価値もない、でも、《使える》奴なのです。あの頃、若かった頃の自分には無かった研ぎのコツを注ぎ込んで、この三代目をあの頃以上に《使えるナイフ》にしたいと考えています。このわずか34gのナイフが EDC ブレードとして活躍する日は近い、、?

到着の翌日からさっそく現場に入ってもらいました。

なんのストレスもなく開いて切って閉じて直す。

これこそフォールダーの基本ですね。

デイキャンプにもそのまま持ち出して。日常使いだからこそキャンプでもストレスなく使えるのです。

傾いた秋の陽射しがやさしい午後。落ち葉を寝床に一枚。日常使いの道具は色んなことをさせられる。

ほぼ枯れかけた落ち枝を削ってみる。切れ味よりタッチをみる。木質にもよるけど、、タッチは柔らかめでした。

調子こいて、ブレードの背を太い落ち枝で叩いて削り残した部分を断ち切る。こんなことさせられるなんて、、

フォールディングナイフも楽じゃない。もちろん、こんなことはシースナイフ、いや、鉈やアックスの仕事なのだ。ごめんね、LST。

2019年の春真っ盛り。GERBER LST は完璧に仕事用のブレードとしての地位を確立しております。やっぱり素晴らしい!

続きを読む

2018年10月20日

RAT-1 ナイフ

こんにちは、ponioでございます。

今回は《キレモノ》ブログでも度々登場してきました

フォールディングナイフ(折りたたみ式)の紹介です。

別に新しい製品でもなく、キャンプなどで使うにも躊躇する様な代物ですので、、ホンマにお好きな方だけ人目を忍んで見ていってちょーだい。

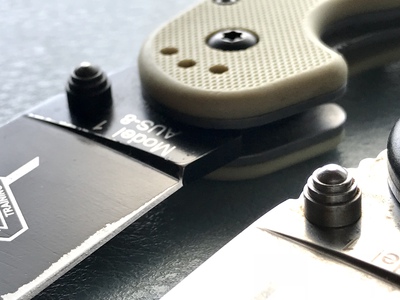

ONTARIO RAT-1(Model 1) ブレード鋼材 AUS-8 バージョン。現在は更にお硬い鋼材(D2)を使ったバージョンやひと回り小さな RAT-2 、その鋼材違い、ハンドルカラー違いのバージョンが多く販売されております。アタシのはどちらも愛知製鋼さんが開発した8Aと同等の AUS-8という鋼材です。

最初に買ったのはもうかれこれ7〜8年前だと思います。コンボエッジとかハーフセレイションと呼ばれる波刃付きのモデルです。ホンマはプレーン(ストレート)が良かったのですが、このモデルしかなかったので。

上の二枚の写真はそのハーフセレイションの部分を写したものですが、この部分は他のメーカーさん同様片刃仕上げになっています。多くのメーカーが採用しているのはブレード左面のみを研いで刃付けをするタイプです。

この RAT-1 も左面のみ刃付けがされています。裏面(右面)は真っ平ら、この面を研ぐと切る時のタッチと切り方、耐久性がガラリと変わってしまいます。

この様な左面に刃付けがされている場合は手前に(自分に向かって)引っ掛けるようにナイフを動かしてロープなどを切断します。刃物を自分に向かって動かすな、向こうに向けて、、という安全面での基本的な切り方とは反対です。ロープなどを切断する時はループを作り、それにセレイションを引っ掛けるようにして手前にグイッと引っ張ります。勿論、ループにナイフを差し込み向こうに向けて押して切るのもありですが、この左面が研がれたブレードでは手前に引く方が楽に切れます。

ブレードの付け根から飛び出したパーツはサムスタッドと呼ばれるものでブレードの左右に飛び出すように取り付けられています。これに親指(Thumb.)の先端を引っ掛けパッと弾くように動かしてやることでブレードを片手で開くことができます。

こんな感じで。親指を引っ掛けたまま回すようにしてブレードを開くことも出来ますが、コイントスの様に弾いた方が一瞬で開けます。

その際、ブレードが開くルート上に他の指を置かないことが基本です。

ブレードが開ききると同時にライナーと呼ばれる板状のパーツがブレードの基部に《つっかえ棒》を掛けます。この板状パーツははじめから内側に曲げられて造られており、ブレードが畳まれている状態ではブレードが不用意に開かないようにテンションをかけ、開ききると同時に内側に動いてブレードの基部をロックします。これライナーロックと言います。このロックを解除する時はナイフを握った親指でこの板状のライナーを外側にずらしブレードを畳みます。

この際、ライナーを押し込んだ親指の上に畳まれるブレードが覆いかぶさってきます。ブレード基部の形状や親指の掛け方次第では間違いなく指を切ることになります、、が、そこは慣れとコツです。上の写真にあるようにブレード基部のキックと呼ばれる部分を親指の爪に当てて一瞬ブレードの動きを止め、それから親指をブレードの開閉ラインから引いてブレードを畳みます。難しそうですが、そのナイフのコツをつかんで慣れてしまえば問題ありません。

ポケットクリップは前後左右に取り付け可能。アタシは

Spyderco も Kershaw もポケットクリップはこの位置です。

メーカーは米国、製造は台湾です。台湾製のナイフは質が良いですね。丁寧な作りです。以前、関市の刃物卸問屋の方が『日本はこの分野では台湾に抜かれたね』と言っていたのを思い出します。

RAT -1 のプレーンエッジ。ブレードの表面は黒のコーティング。

AUS-8は安価な鋼材で良く切れますが刃持ちはそれほど良くはありません。これアタシの感覚的なもの。ただし、その反面タッチアップも研ぎ直しもし易い。つまりは扱い易いナイフなのです。

ハンドル材の内側にステンレス製のライナー。中はスリーブを通したスクリューが何本かあるだけでスカスカすね。ホコリやゴミが入りやすい反面、水洗いができてメンテナンスは簡単ス。

ハンドル材のチェッカーは殆ど役に立っておらず滑り止めの効果は有るのか無いのかわかりまへん。

比較的大型のブレードは確かに良く切れますが、果たしてこのサイズ、、適当なのか。

ライナーロックのナイフでバトニング。比較的柔らかく目の詰まっていない木質なら問題ありませんが、ハンドルを握る手をバトンと同時に押し下げるとか、叩きかたにも手加減が必要です。場合によってはブレードをロックするライナーが横ズレしてブレードがカクンとお辞儀してしまいます。そんなことまでしてバトンすな!って?ごもっとも。試しです、試し。

6〜7年前、とあるお宅の庭仕事(当時なぜかよく引き受けていた)で太い麻縄をこれで切って、廃材をバトンして細かく割り、かなり酷使した後で木を削ってみると、、意外にもシュルシュルと削れます。帰宅後にエッジのつぶれ具合を確かめるのにペーパーカッティングをしてみると、、まったく切れません。ここです、、紙なんぞスイスイ切れてもあまり意味がない、それより麻縄ぶった切って、廃材割った後でもスイスイと木が削れたことが素晴らしいのです。

雨の日に庭仕事で使われ汚れを落とすために雨ざらし。

けっして錆びないわけではありませんが、この位は平気です。

奥から、RAT-1、Spyderco の Tenacious、Kershaw Blur。

実はどのモデルもブレードのカッティングエッジはほぼ同じ長さなのですが、、ハンドルの長さや形状の違いから RAT-1 が一番大型に見えます。ここです、ここ。果たして、、この RAT -1 のサイズは適当なのか?

答えは、ガイジンさんは手がデカイ!ということに落ち着きました。

Kershaw Blur とのハンドル部の比較。ブレードはほぼ同サイズ。ハンドルは RAT-1 の方が明らかに長い。ここに、携行性(持ち歩いちゃダメよ〜)の違いが出ています。

Spyderco の Tenacious。ベストなサイズなのですが、、

現在どこかに雲隠れされており、捜索隊をひとりで編成して探しておりますが、、未だ発見に至らず。雪の八甲田で必ず会おうと約束したのに、、(映画の見過ぎ)

ザックリと私的に総評・・・・・・・・・・・・・

RAT-1 は握りやすいがデカイ。カッコいいけど威圧的、

良く切れるけど繊細な切れ味は長くは続かない、ポケットクリップは付いているけど大き過ぎてポケットに入れたくない、ワンハンドでブレードを開閉できるのは便利なことこの上なし。鋼材はもう少し硬度の高い物があればと思っていたら D2 バージョンが出ているので解決。価格は相変わらずの安さ、ヨシヨシ。キャンプに持って行くには威圧的過ぎる、木を削るなら MORA や ENZO の方がはるかに使い良い。食材切るには厚すぎる、、

コラコラー!なんか、、ビミョ〜〜な印象受けるんやけど、、、。

はあ、、だからこの方々は現在自宅の台所で牛乳の紙パックを切り分けたり、何かの封を切ったりして余生を過ごしておるのです。いつか復活する日を夢見て、、。

『ヨシズミ〜〜!』(映画 復活の日より、、知るか!)

ponioでした、さよオナラ

2018年10月18日

2018 道具の雑記 秋その❷

台風への備えの作業の際にお客さん宅に置き忘れていた

WENGER のバルダンが帰ってまいりました。やっぱり無いと不便でしたワン。

朝、タンパク質補給のためにスキレットで卵を焼く。

LODGE のスキレットはシーズニング済みなので使い方を間違わなければ新品の状態からこびり着きは殆どない。

使い終わった際に軽く油をひいておけば目玉焼きくらいなら油なしでもこびり着き知らず。

お客さんのお宅の庭で柿の収穫をする。見かけは悪いがなかなか美味しい柿です。FISKARS のギアプルーナーで枝ごと切り落とします。

とあるお客さんのお宅ので角材を可燃物として短く切り分ける。突然言われたのでノコギリは持っていなかったが、他の作業で使うスイスアーミーナイフ(アウトライダー)と常時携行しているスイスツール(スピリット)のソーブレードで切り分けました。これが、FISKARS やシルキーなら半分の時間で済んだと思います。それでも作業は時間内に終了。

娘の旦那の父親(ややこしい)が釣ってきた高級魚アコウを刺身にしていただく。奥さんと二人で四苦八苦して捌きました。アコウの刺身は鯛より旨し。

我が仕事用チャリ、《石橋1号車》ブリジストン・マークローサ・ホリゾンタルがついに走行不能に、、。後輪のスポークが連鎖的に折れて車輪が蛇行回転、フレームに当たって回らなくなりました。BIANCHI に始まる歴代の輸入車から初の国内メーカー(パーツは大陸製)に転換して3年近く。この間パンクひとつなく頑丈さを誇っておりましたが、、。

近隣のサイクルショップに持ち込むとスポーク一本修理で¥5.000とか、、しかも如何にもやりたくなさそうな顔つき。頼みの綱の近所の古き良き自転車職人さんのお店に持ち込むもスポークがない、、。そこでこれを買ったお店に連絡すると、、持ってきてもらえれば修理できますよ!とのこと。その日の夕方に奥さんの車に積み込んで持ち込んで次の日の午前中には『修理できましたー!』の連絡あり。修理代はスポーク4本交換と調整で、ぬわぁーんと!¥3.000也。おかげさまで仕事ができます、、

オロローン!嬉しや〜。

角材を切り分けたお宅で再びお仕事。施設入所前に庭の原状回復のための作業。この日は必要なくなった大きなプランターを半分に切り分け指定のゴミ袋に。この時期まだまだ蚊取り線香は必須です。庭の三ヶ所に内と外から同時に火を着けた蚊取り線香を置き、作業を進めます。FISKARS のギアプルーナーで紫外線で劣化したプランターをバキバキ切り分け、あちこちに立てられた支柱に巻きついたヒモを ナイフで切って捨てる果てしのない作業でした。ギアプルーナーは劣化したプランターをいくつも切ったので帰宅してから分解して刃を研ぎ直し手入れをして組み立て直します。これで次の仕事にも使えます。ナイフは小型のフィックストブレード(ESEE IZULA 2)。これも研ぎ直して油を引いておきます。

TOKYO MARUI の HK USP AIR HOP HG

1911 A1 が壊れたので後を継がせました。

ささやかな遊びです。

お客さんのお宅で威風堂々とした鍋を見つけました。

それは自宅で日常的に使われてきたアルミ製の手打ち鍋。谷口金属のリボン印ゆきひら片手鍋です。これはスゴイ造りでした、、。

こんな夕景が見られるようになりました。

この日は特に凄くて、背筋がゾクっとするような異様な赤みを帯びて、正直怖かったくらい、、。

秋も深まりつつあります、、

皆さん風邪など引かぬようお気を付け遊ばせ。

ponio でした。

2018年10月11日

パーコレーター 10戦10勝

『パーコレーター10戦10勝』

おはようございます、ponioです。

今朝はまあまあ秋らしい冷え込み。

こうなると俄然熱いコーシー(亡くなった父親は “コッシー”と呼んでいた)が飲みたくなります。

熱いコーヒーと言えばパーコレーターです。

普段はペーパードリップでも淹れますが、熱いコーヒーはやはりパーコ(林家ではなく)ですわん。

このパーコレーターは使い始めて何年になるだろう。

米国製で殆どがアルミで造られた軽くて安っぽい、でも丸耳象の耳みたいな丸いハンドルが可愛いデザインが好きで使っています。実はこのパーコレーター、初めて淹れたコーヒーが感動的な旨さだったのでそれ以降何度も何度も、何回も何回も、来る日も来る日も(もうええわ!)使い続けましたが、、これがなかなか難しくて。

娘の子(世間では孫というらしい)が私にたずねます。

『今日は勝った?何勝何敗?』と。

そう、それは私がパーコで淹れたコーヒーを口にして

『う、、む、失敗や』とか『また負けたー』とか言うのを子は聞いていたのだ。その頃の勝敗は、、30戦5勝25敗というところか、、つまりパーコレーターで淹れるコーヒーは旨くない?いやいや!上手く淹れれば旨くなる!そう信じてやってきたのである!継続は旨いコーシー也!

そして、、気がつくといつのまにか身についていたコツ。豆の量、挽き具合、お湯の量、火にかける時間、そして、私なりの淹れ方に辿り着きました。

コーヒービーンズキャニスター(略して CBC)150。

うちの朝のコーヒー、奥さんと二人で2〜3杯ずつ飲む、

ストレートで飲んでも特別濃くはなく、薄くもない、ちゃんと風味も味もあって、そんな感じ(あくまで感じ)に淹れるために、、

❶ 豆の量は我が家のナルゲン・コーヒービーンズキャニ スターのキャップに三杯

❷ 挽き具合は中荒挽き、ハンドミルでゴリゴリ

❸ 湯の量は750mlほど

❹ 火にかける時間はゴボゴボいい出してから3分40秒

❺ 水から沸かさずお湯を沸かしてからストレーナーを入れる

❻ ストレーナーの挽き豆は最初に少量のお湯で蒸らしておく(沸かしている途中でストレーナーから溢れ出ないように)

❼ 火加減は最初中火で沸き始めたら弱火

❽ 火から下ろしたらストレーナーを取り出す(ただし、コーヒーがポタポタ落ちてる間はそのまま)

❾ 注ぐ時は静かに傾ける

面倒くせー!!って、、これ普通にごく自然な流れでやってます。これでやり出してからは、10戦10勝!

米国製パーコで淹れたコーヒーは米国製のカップで飲む。パイレックスのカップは縁が厚くて重くて透き通るように美しくてコーヒーが良く似合う。

キャンプにも持ち出していた時期があるけど、バタバタ動いてるとつい沸かし放しになって味も風味もないコーシーが出来上がるから今はもっぱら自宅用。アルミ製で安っぽくて凹みもできて、それなりに風格も漂ってきまして。

今朝も旨いコーシーありがとー!

ponioでした。 続きを読む

2018年10月02日

道具雑記 2018 初秋

暑さが3段落くらいして朝夕すっかり涼しくなってきました。こうなると俄然はりきり出すのが《湯沸かし専門班》です。毎朝の湯沸かしに活躍している一軍メンバーは殆どがステンレス製品。キャプテンスタッグの《角さん》こと角型ラーメンクッカー1.3L。この方は不動です。保温ポットが同じ容量ということで重宝しとりやす。向こうに見えてるのが、、GSI のグレイシャーステンレスケトルです。冬場はこれに MSR のストアウェイポットの1.1Lが加わって《湯沸かし三羽がらす》結成です。こうして毎日ガンガン使える道具こそタフなのです。

仕事先のお宅に WENGER のバルダンを置き忘れてきて、次の訪問まではこの方に頑張ってもらっています。

MOKI のトラッドクラブです。相変わらずの切れ味と小気味良い滑らか〜なアクションです。

初代トラッドクラブはブレード鋼材が 日立の《ATS 34 》

です。何度も研ぎ直しておりますが今も実によく切れます。販売当時は《ATS 34》花盛りで、当時から《ATS 34》 は刃物鋼材として理想的であり切れ味と刃持ち、耐食性に優れると言われておりました。が、刃持ち(耐摩耗性)に関しては、、そうでもない実感です。(MOKIさんスンマセン)食卓でライムを切って置いておいても変色も何もなし、このあたりは安心ですね。

この日は仕事で庭に作られた畑に埋め込まれた仕切り用のブロックを掘り出しに行きます。足元は土で、おそらくは汚れるはずなので、、足元はこの方で固めます。

L.L.Bean のBean Boots 6 です。ソックスもこれ専用のブーツソックスです。この組み合わせが最高に安心できます。

上の仕事は結局100個以上のブロックとレンガを畑の土中より掘り起こしました。Kinco STYLE 198ワークグローブはハードな作業でも遠慮なく使えます。この日は2時間みっちり働いて、これをはめた両手の指が革の色に、、。帰宅して石鹸つけて水で丸洗い、ベランダの日陰に干して、乾いたらミンクオイルをたっぷりと染み込ませまひょ。

この日のような土や埃にまみれる仕事の時はこの方の出番。CASIO G- SHOCK。私にしては珍しく電池式。丸洗いできるので助かります。

コクーン トラベルシーツ フランネル

この方は毎年今頃になると何処からともなく出てこられまして、いつの間にか消えていく不思議なお方です。もうかれこれ20年ほど前に買ったと思います。シュラフでは暑い時期のキャンプ寝具として、また春秋のちょっと冷え込む時期に化繊のシュラフにインナーとして組み合わせて使っていました。なにしろ起毛したコットンですから肌触りは最高ス。冷たくシャラシャラいうシュラフ単体より気持ちよーく眠れます。広げてシーツの代わりでもいいですね。

シュラフついでに、、これ。スノーピークの古いシュラフ。《マイクロマミー》セパレートタイプで、ジッパーにより掛けと敷きに分解できて布団のように使える変わり種。これ、、使った記憶が、、ない。いや、あるある。古いものですがカビも生えておらず使えるので虫干ししておきました。上のコクーンと組み合わせて、、使ってみまひょかね。

montbell のシュラフインナーと GORE-TEX シュラフカバーです。若い頃にこの組み合わせでバックパッキングしておりました。最近は出番なく《お蔵入り衆》の一員として埋没しておりましたが、この度お二方ともに掘り出されました。さーて、何に使いましょかね。

実は昨年末を最後にこの方を見かけておりません。

自宅での作業に使って、、外には持ち出していませんから、、多分自宅内の何処かにいるはずなんですが。

作業用としては最高に使いやすい一本でしたので鋭意捜索中です。こらー!早よ出てこーい!

過去に災害による被害を経験された92歳のおばあちゃん(お客さん)が防災に目覚め、先日二人であれやこれやと防災グッズの買い出しに行きました。ホームセンターで買ったヘッドランプに電池を入れ使い方を実践講義。

ヘッドバンドのサイズ合わせからスイッチの切り替えまで習得されました。

Posted by ponio at

16:50

│Comments(0)