2019年12月28日

どないするの?これ

どないするの?これ

RANDALL Knife

MODEL 12 – SMITHSONIAN BOWIE

ここに一本の、と言うにはあまりにもデカいシースナイフがある。RANDALL MODEL 12 – SMITHSONIAN BOWIE 。スミソニアン・ボウイ(発音はブゥーイ )といいます。これは私が過去にたった一度だけ用途も無く買った唯一のキレモノである。仮面ライダーカード以外何につけてもコレクションはしたことが無いアタシの唯一のコレクション(この響き、嫌やなぁ)。もちろん、これを外に持ち出したことなど一度もない。革製のシースに入れたまま、時折、本当に時折、思い出した様に抜いてオイルを塗るだけ。

MODEL 12 – SMITHSONIAN BOWIE

* BLADE LENGTH: 11"

* BLADE STOCK: 3/8”

* HANDLE SHAPE: Commando

* HANDLE MATERIAL: Leather

* HILT STYLE: Brass Lugged

* WEIGHT: 28-34 oz.

O 1 スチール鋼は RANDALL ナイフに使われる鋼材として有名ですが、私は若い頃にこのRANDALL の O1スチールをスウェーデン鋼だと教えられた記憶があります。しかし、

O1スチール鋼はアメリカで開発された鋼材です。では何故それがスウェーデン鋼なのでしょう?

ネットなどであれこれ調べました。O1スチールと検索すると、、やはり《 米国の・・》という記述に当たります。しかし、海外のサイトなどであれこれ探してみるとようやく《 RANDALL はスウェーデン鋼 》の記事に当たりました。

それによると、1940年のカタログには『最高級のスウェーデン鋼』という記載があり、更に別のサイトで見つけた RANDALL 社の製品説明には " Made of finest imported Swedish Tool Steel "『輸入された最高級のスウェーデン鋼、』との説明がされています。

更に、この O1スチールが スウェーデンの UDDEHOLM で製造された物であることも特定されたそうです。つまり RANDALL は当時既に米国で開発されていたはずの O1スチール鋼をわざわざ北欧のスウェーデンから輸入していたということになりますね。UDDEHOLM では当時 UHB-46というO1スチールのバージョンを販売していたとの説明もありました。

この記事にも " imported Swedish .O1 tool steel "の記述あり。(1985年頃の記事)

O1スチールの説明されている記事を読むたび、私自身ずう〜と疑問に感じていました、、。

ランドールの O1スチールはスウェーデン鋼やなかったの?と。どれを調べてもO1スチール=米国と記述されているからです。勿論、O1スチールは米国で開発された鋼材です。間違いではありません。でも、ここにきてなんとなくわかってきました。やはりランドールナイフのO1スチールはスウェーデンから輸入したものを鍛造していたんだと。私が若い頃に教えてもらった『ランドールはスウェーデン鋼』というのは間違いではなかったみたいです。

まさしく O1スチールの一枚板!という感じです。これがもう重いのなんのって、あーた。峰打ちでも粉砕骨折間違いなし。

BRASS LUGGED HILT

真鍮製のダブルヒルト

Standard on Model 12 (9", 11" and 13") and on Model 13 (12"). Solid brass double hilt with a lug extending forward at each end.

この上で滑り台したら、、尻がかなりヤバいことに、、。

DURALUMIN BUTT CAP ジュラルミン製のバットキャップ。このナットを締め付けることでハンドル部に使われているレザーワッシャーを圧縮して緩みを解消することができる。

写真左の上下は M12 のもの。ストラップホックにもフロントポケットのカバーホックにもスタンプは入っていない。右の上下は RANDALL M3 のもの。こちらはストラップホックもフロントポケットのカバーホックにも RANDALL のスタンプが入っている、

シースのフロントポケットに入れられている小さな砥石。

此方、先ほどシースのところで出てきた90年代に造られた RANDALL Model 3-7 です。これは、使いました、それもかなり。ブレードはスチール用の Gun Blue 液で酸化皮膜を形成、それも長い年月で褪せてこんな色合いになっています。普段は革製のシースに入れ放しですが一度も錆が浮いたことはありません。

ベベルと呼ばれる研ぎ面に乱れがあるでしょ?これね、10年ほど前に超が付くくらいのハードな作業で無理をさせてしまいエッジをコネてしまったのです。ただし実用には全く支障なくチップ(欠け)チェックの為のペーパースライスもスパスパと切れてくれます。これも歴戦の跡というわけです。

M12 と M3-7 の兄弟ナイフ。M12 のデカさがわかる。

先日、薪割りデイキャンプで切り割りして作った焚きつけを薪割り台の上に立てて『はりゃー!!』と M12 を振り下ろす。焚き付けはなんの抵抗もなく二つに割れて飛んだ。あいやー!すごいパワーツール。

M3-7 と ESEE 4 の比較。ブレード長は M3、ブレード厚は ESEE 4。

M12 と ESEE 4、どこをどう見ても敵わないデカさです。

これ、どないするのん?

、と言われても(自分が言ってるの!)どないしようもないねん、、これが本音です。はじめに申し上げた通り、これは用途など一切考えずに『えい!』と清水の舞台から飛び降りて買った物でありまして、、その後飛び降りた先にトランポリンが置いてありましてバウンドして舞台に舞い戻った感じです(わからへん表現や!)。ただね、だからと言って誰かに譲るとか売りに出すとかは全く考えなかったわけで、それはやはり 【 RANDALL 】という銘柄に対する憧れ、人の手による造りの妙、この分厚い鋼材への畏敬の念もあるのだろうと思うのであります。

でも、使ってみたいなぁ、、いつか。

(だから、無理やて!)

ponio でした。

2019年12月19日

薪どんだけ?

二泊3日の冬キャンプ、積雪は無いと思うが盆地なので寒さが厳しい予測。5年前も低温注意報が出る極寒だった。

初日は撤収組の時間を考慮して14:00着と予定している。到着後はバダバタと設営にかかる為のんびり焚火なんてことにはならない。ただ、焚き火大好きなうちの奥さんがいつまでも我慢できるはずもなく、テントの中の巣作りが済んだ時点で、『火、起こしていい〜?』とくる予想。もちろん、冬だから暖を取る意味もあるが、まあ、15:00あたりからか。一旦、火を起こすと目的に関わらず薪は消費される。七輪用に炭も持っていくので調理はそれで済む。

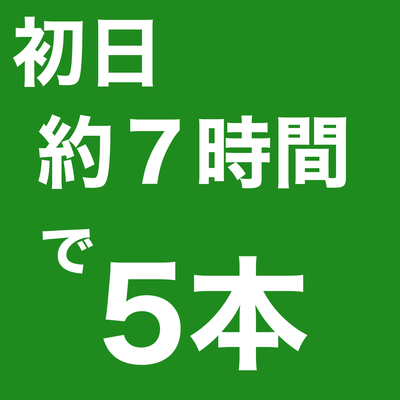

15:00 奥さんによる聖火点灯に始まる焚き火の時間はその日の夜テントに潜り込むであろう22:00過ぎまでは続く予想。これが大晦日の夜なら除夜の鐘が鳴り終わるまで起きているが、元旦の夜は早く寝ようと考えている。そんな当てにならない予想から消費する薪の量はというと、デカ薪一本1.5時間(前回のデイキャンプでおおよそ計測)として夜10時まで7時間で約5本と見ている。ただし!調理に使うために途中で割られ熾にされると燃え尽きるのも早く、1.5時間はもたない。暖を取るためのデカ薪燃やしと調理用の熾の量を上手く調整しながらやろうと思う。

翌日は夜明けと共に起き出し火を起こす。それから奥さんが起き出すまで3時間ほど。それから朝食を作りボォーとしてる間に昼時だ。2日目はアクティブに動く予定なので昼間は焚き火番はせず朝からの燃え残りを放置しておく。午後を回って早い時間から晩飯の仕込みをしておく。2日目も10時寝の計算だと16時間で約10本を消費する予想が立つ。ただしこれは朝から夜寝るまで延々と燃やし続ける場合だから、実際にはこれよりほんの少し少なくなる見込みス。

*しかし!二日目はさすがに動かなあかんと思っとります。デカ薪ちびちび燃やして一日過ごすなんてアタシにはできまへん(やっとるやないか!)なので、この16時間10本ちゅーのはチイと大袈裟です。まあ、このくらい見込んでおいた方がええというこってす。

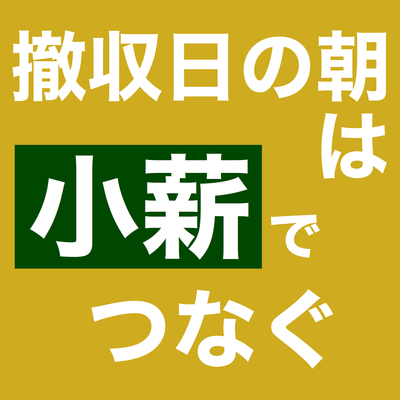

さあ!3日目は撤収‼️だから朝から燃やしてもせいぜい3時間ほどだと思う。特に七輪は一度温まると冷めないから使わず、切り割りした小薪を焚き火台で燃やすことになる。

いつものことながら、撤収日はバタバタと落ち着かない。朝からデカ薪てたらいつまでたっても終わらないし、片付かない。七輪も一度温まるとなかなか冷めないので撤収の朝は封印する。焚き火台でデカ薪を切り割りした中薪や小薪をガンガン燃やして過ごす。

結局、

*他に切り割りした中薪や小薪、松ぼっくり、薪から作った焚き付けなど。

これにはかなりの不確定要素が絡んでおりまして、、たとえば奥さんの焚き火熱がワイワイ騒いでいる時はいわゆるガンガン焚きとなるし、一方ですぐに飽きてどこか行ってしまううちの奥さん。薪を使う量は奥さんにかかっているのだ。そして今回一緒に行く予定の娘一家との絡みから焚き火どころではないかもしれない。なにせヤンチャ盛りが三匹もいるのだから。

そんなこんなで、考えるだけ虚しいあたしの机上の空論をご披露いたした次第でごわす。

ponio

2019年12月09日

薪割りデイキャンプ

こんにちは、ponioです

先日、正月キャンプのための薪を仕入れたのが木曜日、そして次の日曜日にデイキャンプがてら《 薪割り 》に勤しんでまいりました。当日の朝にいつも利用させて頂くキャンプ場に電話して空き状況を確認したところ余裕のよっちゃん。デイということで、必要最低限の道具でも便利に使えるベンチそばのサイトを予約しました。

到着するや否や奥さんが『焚き火、、』と呟きますが、そこは『まだダメ』『巣作りが先』と返して、早速テント設営。備え付けのベンチに道具ごとにまとめた荷物を並べ、奥さんと二人でテントを組み立てます。ポール二本で立ち上がる簡単なインナーテントです。設営後は奥さんが銀マット、サーマレストのフルサイズマット、モンベルのダウンハガー(シュラフ)などを敷き詰め巣作り。

今回はデイキャンプを兼ねて薪割りが目的也。テントは奥さんのお昼寝用。わたしは薪割りと調理に勤しむので昼寝はしません。今や我が家のオールシーズン・スタンダードテントとなった Quechua のポップちゃんは今回はお留守番。奥さんひとりで昼寝をするならポップちゃんの広い空間より二人用のインナーテントの方が暖かいだろうとの夫の配慮。、というわけで、久しぶりの OGAWA のステイシーST の登板でした。ただし、面倒なフライシートは省きました。中には奥さんの暖かな巣が形成されています。

GransforsBruks の ワイルドライフ・ハチェットです。薪割り台は先日、薪を買いに行った際に心やさしいお兄さんから頂きました。ありがたや〜!今回の薪割りはこの薪割り台のおかげでスピーディーに済ますことができました。

ワイルドライフ・ハチェットは両手で扱うアックスの中でも最小クラスです。これ以上小さくなるとハンドアックスの様に片手でしか使えなくなります。そんな両手斧としては最小サイズのこのハチェットはいつも買い付ける椎の木のデカい薪を一発で割ることはなかなか難しく、何度か打ち下ろして割るか、ノコで半分にした後で一発割りしています。今回、なかなか割れない手強い薪は同じ椎の木の叩き棒でアックスをバトンしたり、クサビを使って割りました。この叩き棒は前回の正月キャンプの際に作ったものです。

ENZO 95 と叩き棒でバトンして少量の焚き付けを作っておきます。相変わらず ENZO は良い仕事をしてくれます。

焚き付けにする薪はノコで長さを半分にしてから更に細かく割っていきます。

大きな節のある手強い薪は割った薪から適当なものを選んでクサビにして割っていきます。

焚き付け作りも完了。

この間に奥さんは松ぼっくりを山ほど積んで焚火台に点火。割り切りしていないデカいままの薪をV字に組んで長く燃やします。今回はこの薪(割り切りしていない)でどれくらいの時間燃やせるかを大雑把に把握するのも目的でした。結果は二本で約二時間超。ただし途中、調理のために一本をトングで叩き割り小さくしたので実際にはもっと長い時間燃やせたでしょう。これで正月キャンプに持っていく大体の薪の量を判断します。

奥さんがひとり温ぬくと火に当たっている間にアタシはひとり薪を割り、昼飯の支度を進めます。今回はデイキャンプですので凝ったものは作らず、特製煮凝りたまごうどんと蒸した餡まんと肉まんです。

長年に渡りわが家のキャンプ道具のキャプテンを務めてきた Trangia のストームクッカー25。今回も蒸し物にその性能を遺憾なく発揮してくれました。本当に失敗のないクッキングシステムです。

今回の目玉!煮凝りたまごうどんの素。前日の夜に圧力鍋で煮込んだ大根と手羽先の煮物を一晩置くと鶏肉から出る脂が固まってプルンプルンの煮凝りの完成。手羽先は食ってしまったので大根と煮凝りをストアウェイポット(1.1L)に入れて持ってきました。固まってるとはいえ万が一の為にストアウェイポットの蓋を閉める前にラップを挟んで密封して来ました。

煮凝りのプルンプルンをジンワリと溶かす為に焚き火台の隅にストアウェイポットを置きます。

一方で、こちらは蒸し物。ストームクッカーの三本ある五徳をフルオープンして、そこへ自宅使いの無水鍋を乗せます。これが風の影響を受けることなく絶妙な位置にはまります。無水鍋の中にはWILD STOVE MK2t のストレーナーとダッチオーブンの底に敷くロストルを組み合わせたものにクッキングシートを敷いて、底には水を少量、肉まんと餡まんを2個ずつ並べて蒸し上げます。

こちらは同時進行の湯沸かし。エバニューさんの廃盤クッカー(2.8L)に1.5Lほどの水を入れて沸騰させます。熱源は SOTO SOD-372。

最初はガスモードで1分ほど。その間にホワイトガソリンの入ったフューエルボトルを加圧しておきます。圧力インジケーターは気にせず適当に。ガスモードで1分燃焼させたら一度消火して、すぐにフューエルボトルに接続し再点火。これで完璧な一発青火状態となり余計な圧力も使わずに済みます。

無水鍋が蒸気を上げて肉まんたちを蒸しています。アルコールバーナーの火加減は最初は強火で、沸騰後は中火です。

ハイ!出来上がり。熱々だぜ!おっかさん!

気温が低い環境でもガソリンモードは気にせずガンガンいきます。沸騰後は冷凍うどんを入れ自然に解れるのを待ちます。

焚き火台の上ではストアウェイポットの煮凝りが旨旨のだし汁状態に。大根は別によけておきます。うどんが解れて温もったらお湯を捨てて、この煮凝りを上からぶっかけ更に焚き火台に乗せ最後は溶き卵とネギを散らせて出来上がり〜。

旨〜、、しか言えない。体も温まる。

先程、肉まんを蒸し上げたストームクッカーはケトルで湯沸かし。空になったストアウェイポットにケトルのお湯を注いでストームクッカーに乗せます。この1.1Lのストアウェイポットはストームクッカー25にピッタリ。ただし、ハンドルは少しだけ上に上げた状態です。持ち上げる時は最初にハンドルをゆっくりと下に押し下げます。この時、ストアウェイポット本体は少し斜めになりますがハンドルがカチッと固定されたらそのまま持ち上げます。

使ったトングやオタマは100均のステンレスパットと水切りを重ねた上に置くようにします。これでテーブルも汚れず置き場所を探す必要もありません。

今回のデイキャンプクッカー

今回の食器はこれのみ。

奥さんが昼寝から起き出した後で温かい飲み物を作ります。ハチミツと生姜、輪切りの柚子をお湯割りしたものをサーモスの保冷缶ホルダーに入れて飲み口付きのリッドを付けます。この後、焚き火台の後始末をしてキャンプ場を後にし帰宅するまで温かかったです。夏に限らない使い道があるのは素晴らしいですね。

最初に焼べた割り切りしていない大きな薪二本と最後に入れた4つ割りの薪一つが撤収少し前にはこの状態に。団扇でパタパタやるとまだまだ強い熱量を発してくれます。

はい、お終い。これ(コールマン・ファイアーディスク)を奥さんが頭上に掲げるように持ち上げ、

わたしが口ずさむ表彰式のテーマ曲に合わせて粛々と炭捨て場に持っていきます。バカな光景ですが、わが家のデイキャンプ閉幕の儀式なのです。

さあ、薪割りデイキャンプから帰ってきて一服(タバコはやりませんが、)する前に全ての洗い物と洗濯(煙臭いので)を済ませ、キレモノをチェックします。勿論、顕微鏡レベルではエッジの潰れもあるでしょう。大きな欠けを確認する為に薄いペーパーをスライスしてみます。両方とも全く引っ掛かりなくシャカシャカ切れます。

木材に対する切れ味の素晴らしさは流石北欧系のキレモノ。

最後に、GransforsBruks のハチェットはそれ自体でナイフの役目もこなします。本来ならこれ一本で済むのですが、、。

ponio でした。

先日、正月キャンプのための薪を仕入れたのが木曜日、そして次の日曜日にデイキャンプがてら《 薪割り 》に勤しんでまいりました。当日の朝にいつも利用させて頂くキャンプ場に電話して空き状況を確認したところ余裕のよっちゃん。デイということで、必要最低限の道具でも便利に使えるベンチそばのサイトを予約しました。

到着するや否や奥さんが『焚き火、、』と呟きますが、そこは『まだダメ』『巣作りが先』と返して、早速テント設営。備え付けのベンチに道具ごとにまとめた荷物を並べ、奥さんと二人でテントを組み立てます。ポール二本で立ち上がる簡単なインナーテントです。設営後は奥さんが銀マット、サーマレストのフルサイズマット、モンベルのダウンハガー(シュラフ)などを敷き詰め巣作り。

今回はデイキャンプを兼ねて薪割りが目的也。テントは奥さんのお昼寝用。わたしは薪割りと調理に勤しむので昼寝はしません。今や我が家のオールシーズン・スタンダードテントとなった Quechua のポップちゃんは今回はお留守番。奥さんひとりで昼寝をするならポップちゃんの広い空間より二人用のインナーテントの方が暖かいだろうとの夫の配慮。、というわけで、久しぶりの OGAWA のステイシーST の登板でした。ただし、面倒なフライシートは省きました。中には奥さんの暖かな巣が形成されています。

GransforsBruks の ワイルドライフ・ハチェットです。薪割り台は先日、薪を買いに行った際に心やさしいお兄さんから頂きました。ありがたや〜!今回の薪割りはこの薪割り台のおかげでスピーディーに済ますことができました。

ワイルドライフ・ハチェットは両手で扱うアックスの中でも最小クラスです。これ以上小さくなるとハンドアックスの様に片手でしか使えなくなります。そんな両手斧としては最小サイズのこのハチェットはいつも買い付ける椎の木のデカい薪を一発で割ることはなかなか難しく、何度か打ち下ろして割るか、ノコで半分にした後で一発割りしています。今回、なかなか割れない手強い薪は同じ椎の木の叩き棒でアックスをバトンしたり、クサビを使って割りました。この叩き棒は前回の正月キャンプの際に作ったものです。

ENZO 95 と叩き棒でバトンして少量の焚き付けを作っておきます。相変わらず ENZO は良い仕事をしてくれます。

焚き付けにする薪はノコで長さを半分にしてから更に細かく割っていきます。

大きな節のある手強い薪は割った薪から適当なものを選んでクサビにして割っていきます。

焚き付け作りも完了。

この間に奥さんは松ぼっくりを山ほど積んで焚火台に点火。割り切りしていないデカいままの薪をV字に組んで長く燃やします。今回はこの薪(割り切りしていない)でどれくらいの時間燃やせるかを大雑把に把握するのも目的でした。結果は二本で約二時間超。ただし途中、調理のために一本をトングで叩き割り小さくしたので実際にはもっと長い時間燃やせたでしょう。これで正月キャンプに持っていく大体の薪の量を判断します。

奥さんがひとり温ぬくと火に当たっている間にアタシはひとり薪を割り、昼飯の支度を進めます。今回はデイキャンプですので凝ったものは作らず、特製煮凝りたまごうどんと蒸した餡まんと肉まんです。

長年に渡りわが家のキャンプ道具のキャプテンを務めてきた Trangia のストームクッカー25。今回も蒸し物にその性能を遺憾なく発揮してくれました。本当に失敗のないクッキングシステムです。

今回の目玉!煮凝りたまごうどんの素。前日の夜に圧力鍋で煮込んだ大根と手羽先の煮物を一晩置くと鶏肉から出る脂が固まってプルンプルンの煮凝りの完成。手羽先は食ってしまったので大根と煮凝りをストアウェイポット(1.1L)に入れて持ってきました。固まってるとはいえ万が一の為にストアウェイポットの蓋を閉める前にラップを挟んで密封して来ました。

煮凝りのプルンプルンをジンワリと溶かす為に焚き火台の隅にストアウェイポットを置きます。

一方で、こちらは蒸し物。ストームクッカーの三本ある五徳をフルオープンして、そこへ自宅使いの無水鍋を乗せます。これが風の影響を受けることなく絶妙な位置にはまります。無水鍋の中にはWILD STOVE MK2t のストレーナーとダッチオーブンの底に敷くロストルを組み合わせたものにクッキングシートを敷いて、底には水を少量、肉まんと餡まんを2個ずつ並べて蒸し上げます。

こちらは同時進行の湯沸かし。エバニューさんの廃盤クッカー(2.8L)に1.5Lほどの水を入れて沸騰させます。熱源は SOTO SOD-372。

最初はガスモードで1分ほど。その間にホワイトガソリンの入ったフューエルボトルを加圧しておきます。圧力インジケーターは気にせず適当に。ガスモードで1分燃焼させたら一度消火して、すぐにフューエルボトルに接続し再点火。これで完璧な一発青火状態となり余計な圧力も使わずに済みます。

無水鍋が蒸気を上げて肉まんたちを蒸しています。アルコールバーナーの火加減は最初は強火で、沸騰後は中火です。

ハイ!出来上がり。熱々だぜ!おっかさん!

気温が低い環境でもガソリンモードは気にせずガンガンいきます。沸騰後は冷凍うどんを入れ自然に解れるのを待ちます。

焚き火台の上ではストアウェイポットの煮凝りが旨旨のだし汁状態に。大根は別によけておきます。うどんが解れて温もったらお湯を捨てて、この煮凝りを上からぶっかけ更に焚き火台に乗せ最後は溶き卵とネギを散らせて出来上がり〜。

旨〜、、しか言えない。体も温まる。

先程、肉まんを蒸し上げたストームクッカーはケトルで湯沸かし。空になったストアウェイポットにケトルのお湯を注いでストームクッカーに乗せます。この1.1Lのストアウェイポットはストームクッカー25にピッタリ。ただし、ハンドルは少しだけ上に上げた状態です。持ち上げる時は最初にハンドルをゆっくりと下に押し下げます。この時、ストアウェイポット本体は少し斜めになりますがハンドルがカチッと固定されたらそのまま持ち上げます。

使ったトングやオタマは100均のステンレスパットと水切りを重ねた上に置くようにします。これでテーブルも汚れず置き場所を探す必要もありません。

今回のデイキャンプクッカー

今回の食器はこれのみ。

奥さんが昼寝から起き出した後で温かい飲み物を作ります。ハチミツと生姜、輪切りの柚子をお湯割りしたものをサーモスの保冷缶ホルダーに入れて飲み口付きのリッドを付けます。この後、焚き火台の後始末をしてキャンプ場を後にし帰宅するまで温かかったです。夏に限らない使い道があるのは素晴らしいですね。

最初に焼べた割り切りしていない大きな薪二本と最後に入れた4つ割りの薪一つが撤収少し前にはこの状態に。団扇でパタパタやるとまだまだ強い熱量を発してくれます。

はい、お終い。これ(コールマン・ファイアーディスク)を奥さんが頭上に掲げるように持ち上げ、

わたしが口ずさむ表彰式のテーマ曲に合わせて粛々と炭捨て場に持っていきます。バカな光景ですが、わが家のデイキャンプ閉幕の儀式なのです。

さあ、薪割りデイキャンプから帰ってきて一服(タバコはやりませんが、)する前に全ての洗い物と洗濯(煙臭いので)を済ませ、キレモノをチェックします。勿論、顕微鏡レベルではエッジの潰れもあるでしょう。大きな欠けを確認する為に薄いペーパーをスライスしてみます。両方とも全く引っ掛かりなくシャカシャカ切れます。

木材に対する切れ味の素晴らしさは流石北欧系のキレモノ。

最後に、GransforsBruks のハチェットはそれ自体でナイフの役目もこなします。本来ならこれ一本で済むのですが、、。

ponio でした。

2019年12月07日

まずは《 薪 》調達

こんにちは、ponio でございます。

《 薪 》を買ってまいりました。正月キャンプに使う薪です。うちの奥さんが通勤途中に見つけた『薪販売』の看板に書かれていた携帯番号に電話して初めて薪を買ったのが3年前のこと。以来毎年師走になるとそこから薪を買っています。

今年も買うのは《椎の木》の薪です。水分量が何パーセントかなんて知りませんが、とにかくよく燃えてくれます。少なくとも燃やしている最中にジュクジュクと水が噴き出てきたことはありません。ただ、良く締まっているので割るのが一苦労。里山での薪ストーブがある暮らしとは縁遠い生活を送っているワタシは薪割り専用のスプリットアックスなどは持ち合わせているはずもなく、毎回毎回、GransforsBruks のハチェットで四苦八苦して割っとります。

薪を受け取るために訪れたいつもの薪屋のおじさん(勝手にそう呼んでいるが本職は建設業らしい)の私有地には大根畑が、、うちの奥さんの目が光ります!こらこら、欲しがりません勝つまでは!欲しそうな目つきしたらあかんよー、、と念を押しておきましたが、、薪屋のおじさんは来るや否や『奥さん?大根二本あげるから持ってってー』と声を掛けてくれます。ムムム、、さては、、奥さん『ダイコンホシイ』光線を放っていたかもしれません。す、すごい!念波!わたしは、おじさんより先に来ていた同じ会社の若いお兄さん(年取ったお兄さんはおらん)と冬キャンプ談義。その中で薪を割る話も出ていました。すると、お兄さん何処からか年季の入ったデカイ丸太を持ってきて、『これ!どうぞ、あげますよ (^.^) 』と思いもよらぬプレゼント。持ち上げてみるとかなりの重さ、これはスツールにもなる薪割り台です。ありがたや、ありがたやー。その夜から薪屋のおじさんとお兄さんに足を向けて寝ていないわたしたち夫婦です(ウソこけ!)

頂いた薪割り台と正月キャンプに持っていく予定のキレモノ二本。QUEEN #4180 と BENCHMADE の PROPER です。

おじさんから頂いた大根と20年以上前に買ったビクトリノックスのティンカー。大根は鶏肉と煮付けました。ティンカーは久し振りに丸洗いしてオイルアップ、ブレードは研ぎ直しました。爪楊枝とピンセットを除く10種のツールが二列にまとめられたシンプルなスイスアーミーナイフです。

さあ、着々と実は全然進んでいない正月キャンプの準備。いつもの如く、キャンプ準備委員会はアタシひとり。キャンプ道具調達委員会もアタシひとり。最終チェック委員もアタシ。積み込みもアタシ、、、。人呼んで『一人だけの軍隊』!(ランボーか!)

ponio

《 薪 》を買ってまいりました。正月キャンプに使う薪です。うちの奥さんが通勤途中に見つけた『薪販売』の看板に書かれていた携帯番号に電話して初めて薪を買ったのが3年前のこと。以来毎年師走になるとそこから薪を買っています。

今年も買うのは《椎の木》の薪です。水分量が何パーセントかなんて知りませんが、とにかくよく燃えてくれます。少なくとも燃やしている最中にジュクジュクと水が噴き出てきたことはありません。ただ、良く締まっているので割るのが一苦労。里山での薪ストーブがある暮らしとは縁遠い生活を送っているワタシは薪割り専用のスプリットアックスなどは持ち合わせているはずもなく、毎回毎回、GransforsBruks のハチェットで四苦八苦して割っとります。

薪を受け取るために訪れたいつもの薪屋のおじさん(勝手にそう呼んでいるが本職は建設業らしい)の私有地には大根畑が、、うちの奥さんの目が光ります!こらこら、欲しがりません勝つまでは!欲しそうな目つきしたらあかんよー、、と念を押しておきましたが、、薪屋のおじさんは来るや否や『奥さん?大根二本あげるから持ってってー』と声を掛けてくれます。ムムム、、さては、、奥さん『ダイコンホシイ』光線を放っていたかもしれません。す、すごい!念波!わたしは、おじさんより先に来ていた同じ会社の若いお兄さん(年取ったお兄さんはおらん)と冬キャンプ談義。その中で薪を割る話も出ていました。すると、お兄さん何処からか年季の入ったデカイ丸太を持ってきて、『これ!どうぞ、あげますよ (^.^) 』と思いもよらぬプレゼント。持ち上げてみるとかなりの重さ、これはスツールにもなる薪割り台です。ありがたや、ありがたやー。その夜から薪屋のおじさんとお兄さんに足を向けて寝ていないわたしたち夫婦です(ウソこけ!)

頂いた薪割り台と正月キャンプに持っていく予定のキレモノ二本。QUEEN #4180 と BENCHMADE の PROPER です。

おじさんから頂いた大根と20年以上前に買ったビクトリノックスのティンカー。大根は鶏肉と煮付けました。ティンカーは久し振りに丸洗いしてオイルアップ、ブレードは研ぎ直しました。爪楊枝とピンセットを除く10種のツールが二列にまとめられたシンプルなスイスアーミーナイフです。

さあ、着々と実は全然進んでいない正月キャンプの準備。いつもの如く、キャンプ準備委員会はアタシひとり。キャンプ道具調達委員会もアタシひとり。最終チェック委員もアタシ。積み込みもアタシ、、、。人呼んで『一人だけの軍隊』!(ランボーか!)

ponio

2019年12月02日

スイスアーミーナイフの選び方

スイスアーミーナイフを一本選ぶとしたら何処にポイントをおけばよいのでしょう。実は選ぶ基準はその人それぞれ、人に薦められたモデルを買ってもきっと後悔します。基準はあくまでも自分だと考えましょう。

わたしはある一時期(20年ほど)スイスアーミーナイフを販売する側におりました。それはこちらのブログで何度かお話ししました。わたしがその20年間でお客さんに一貫して言っていたのは《それをどんな場面で使うのか》という事です。つまり目的ですね。自分にとって考えられるシチュエーションを想像してもらう事から始めました。

ナイフは使いますか?

缶切りは?

栓抜きは?

ドライバーは?

プラス?マイナス?

ノコギリは?

ハサミは?

ウロコ落としは?

プライヤーは?

ルーペは?

時計は?

ボールペンは?

・・・etc

スイスアーミーナイフはいわゆるマルチツール、多機能ツール、古い言い方をすれば万能ナイフとか十徳ナイフ。基本のナイフブレードに様々なツールを足し引きして組み替えた各モデルがラインアップされています。

スイスアーミーナイフを選ぶポイントの一つは《自分が必要だと考えるツールはどれか》を考えることです。

そこで先ずカタログやメーカーのwebサイトなどから自分が必要と考えるツールを搭載したモデルを幾つか候補に挙げます。最初から一本に絞らずハンドルの色の違いなども含めて複数ですよ。

次にそれら候補に挙げたモデルには自分が必要とするツールと、その他にどんなツールが組み込まれているのかを確認します。そして、、

候補に挙げたモデルの中から一番ツールの数が少ない物を選びます。

ツールの数が一番少ないと言ってもあなたが候補に挙げたモデルですから必要なツール(機能)は含まれています。ご安心を。結論は、必要最低限の機能・ツールを搭載した一本を選ぶということです。ここで割り切って考えるべきは、想像と想定をしすぎないことです。もしかしたら、万が一、を考えずに自分が今本当に必要とするツール、日常でもキャンプでもトレッキングやデイハイクでも自分が使うと考える機能、そのツールに絞ります。欲張ってはいけませんよ。

スイスアーミーナイフは基本をナイフブレード一枚とすれば、機能が増えるごとにツールの枚数も増えていきます。

* 同じウェンガーでもツールの枚数によって本体の厚みが変わってきます。手前のソルジャーはツール枚数は4枚で2列に収まっています。奥のバルダンはツール枚数9枚で5列になっています。当然、奥のバルダンの方が厚みが増します。

缶オープナーやボトルオープナーの様に一枚で複数の機能を持つツールもありますが、殆どのツールは一枚で一つの機能に特化した作りであり機能を一つ増やせばその分ツールの枚数も増え、結果本体の厚みや重さも増えてしまいます。

* 厚みが増すとナイフのブレードの位置も変わります。この写真では左のソルジャーのブレードはほぼセンターに位置し、右のバルダンは右の端に寄っています。このツール枚数による厚みの違いでブレードの位置が変わってきます。

いくつかの候補の中から選んだ自分だけの一本、しかしその中には自分にとって不必要なツールも含まれているかもしれません。こればかりは自分自身で必要なツールだけをビルドアップしてゆく製品ではないので仕方ありませんね。私が現在使っているモデルにも私自身があまり必要ではないと感じている(個人的な用途から見て)ツールが含まれています。

わたしの場合、コルクスクリューがそれに当たります。私自身これを使う機会は年に何度かだけです。人によっては頻繁に使うかもしれません。私はここにフィリップスドライバーを装備したモデルを多く使ってきました。

逆にこのリーマー( awl とも言う )は穴開けツールとしてクラシックシリーズやカードタイプなどをを除く殆どのモデルに装備されています。これはネジ釘の取り付けの際や、粘着テープのカット、蚊取り線香立てにも利用出来ます。私にとってはコルクスクリューと比べると圧倒的に使用頻度の高いツールです。

さて、次はサイズ面から選んでみましょう。もしかしたらここが最初の一歩かもしれません。たとえばビクトリノックスには大きく分けて3つのサイズ分けがあります。更にカードタイプや特定のスポーツや目的に特化したモデルもありますが、ここでは代表的な3つのサイズから選ぶことを考えます。3つのサイズのうち一番大きなサイズグループは軍用の制式モデル(現用)を含めたロック付きブレードを装備したラージサイズモデル群です。そして、最もモデル数が多いオフィサーサイズと呼ばれるグループ、そしてクラシックと呼ばれる最も小さなモデル群です。メーカーでは単にラージ・ミディアム・スモールと分けています。

* 奥からラージサイズ、オフィサーサイズ(ハンドルサイズ91mm)、クラシックサイズ。この他にオフィサーサイズとクラシックサイズの間にハンドルサイズ84mmのオフィサーサイズより一回りコンパクトなサイズもあります。

* ビクトリノックスのオフィサーサイズ(左)とウェンガーのオフィサーサイズ(右)は若干サイズに差があります。ビクトリノックスのティンカー(ハンドルサイズ84mm)に代表されるシリーズはこのウェンガーのオフィサーサイズに近い大きさです。使用上は殆ど変わりありません。

* スイス軍正式を含むラージサイズモデルはナイフブレードにロックと呼ばれる固定機能が付いています。これはブレードを開き切ると同時に内蔵されたパーツがブレードを固定(ロック)する仕組みです。ブレードをロックする目的はナイフを使用中に誤ってブレードが畳まれて怪我をしない様にする安全策です。

ラージサイズを選んだあなたはナイフブレードの開閉に慣れる必要があります。

開くのは誰でもできるとして、ブレードを畳むのは初めての人にはなかなか難しいかもしれません。わたしは販売側にいた経験上、その人がナイフの扱いになれた人かどうかは実際にブレードの開閉をしてもらうとすぐにわかります。先に書いたようにブレードを開くのは簡単です。ネイルマークと呼ばれる溝に親指の爪を引っ掛けて起こせば済むからです。しかし、ブレードにロックが掛かるタイプでは開いたブレードを畳む時に先ずはロックを解除しなければなりません。この扱いが慣れている人とそうでない人を左右します。

ロック付きのナイフに慣れていない人はたいていの場合、先にブレードを畳もうと力を加えつつ、同時にロックを解除しようと試みます。しかし、それではロックは外れませんし、万が一外れた場合は相応の怪我をします。こちらのブログで何度も書きましたが、ナイフのブレードロックはドアのロックと同じです。私たちはドアを開く場合、無意識のうちに先にドアノブを回してからドアを押したり引いたりしています。力いっぱい押したり引いたりしながらドアノブを回す人はいません。もし、ドアに有りったけの体重をかけつつ同時にドアノブを回したら、、予想はつきますね。ドアノブのロックが外れた瞬間、ドアは凄い勢いで開放されます。ナイフの場合も同じです。

ロック付きのブレードを畳む時は、

① 最初にロックを解除する為にロックバーやライナーと呼ばれるパーツを操作します。この時にブレードを畳もうとしてはいけません。あくまでドアノブが先です。ロックが解除されるとブレードははじめて畳める状態となります。

② 次にロック解除の状態を維持しながらブレードを畳みます。

もう一度、説明すると、ロック付きブレードを畳む場合は、、先ずロックを解除する操作を行い、その状態を維持しながら最後にブレードを畳みます。

そして、注意。ブレードを畳む際にブレードが通るライン上には絶対に指を置いてはいけません。ドア枠に指を置いたまま閉めるのと同じです。指は確実に挟まれます。

扱いになれた人はこれを機械的にやってのけます。私たちがドアノブを回し開けるのと同じ様に。体が覚えているのです。慣れない人ほどブレードを畳もうと力を入れつつロックを解除しようとします。慣れない人ほど順序が逆なのです。万が一この状態でロックが外れたら、、わたしはそれを何度も見てきました。『わかってる』と言いながらブレードを畳もうと力を加えてロックを外した人たち。事前に目の前でやって見せても『わかってる!』と言っては見事に指を切っていました。その人たちは実は何もわかってなかったのです。

* ビクトリノックスのラージサイズに搭載されたロックシステム。上はライナーロックと呼ばれるもので、薄いプレートを横にずらしてブレードを畳みます。下はスライド式で四角いボタンの様なバーを手前に引きロックを解除します。

長くなりましたが、スイスアーミーナイフのラージサイズモデルを選ぶ人はこのロック解除の操作を機械的に出来る様になる必要があります。最後にコツを一つ。

開いたブレードを畳む時は、利き手でハンドルを握りロックを解除、その時もう一方の手でブレードを押さえておきます。けっして畳もうとしてはいけません。ただ、指で挟むようにするだけです。

そしてロックを解除したらブレードではなく、利き手に握ったハンドルの方を畳むのです。刃を畳むのではなくハンドルを畳むのです。こうすれば指を挟むことはありません。

さて、ここまでを要約すると、、

スイスアーミーナイフを選ぶ時は、

●大きく分けて3つのグループからサイズを決める

●自分の目的に合ったツールが搭載されたモデルをいくつか選ぶ

●その候補の中から最もツール枚数の少ないモデルを選ぶ

人からこれは便利ですよ〜なんて言われて買うと実際には使う機会がないツールばかりだったと後の祭りになることもあります。ここはあくまで頑固なまでに自分の目的に沿って選ぶことが大切です。

わたしの場合、フィリップスドライバーはかなりの頻度で使います。

リーマーもネジ釘を打つ前に必ず使います。

缶オープナーは別の用途で使うことが多く、先端部のマイナスドライバーで粘着テープなどを切り裂きます。これを使うことでナイフブレードにテープの糊が着いて切れ味がガタ落ちするのを防いでいます。

使う使わないは別として、キャンプやデイハイクにはノコギリ付きのラージサイズモデルを持っていきます。

わたしの場合、基本はやはりナイフブレードです。これが一番使うツールだから。そして、缶オープナーとボトルオープナーも基本、その先端部はマイナスのドライバー。今の時代、それらをオープナーとして使うことは稀ですが、わたしの場合これらの先端部に設けられたマイナスドライバーで粘着テープをカットしたり、ステープラーの針を外したりします。これにリーマー(穴開け)とハサミがあれば問題なしです。普段使いはこの位に留めて、キャンプやデイハイク用にはノコギリとロック付きのブレードが装備されたものを加えます。そして、日常的に持ち歩く一番小さなクラシックシリーズを一本。わたしの場合はこの三種で間に合います。

スイス軍の制式だったウェンガーのソルジャー。昔はスイスアーミーナイフといえばこれのことでした。通常のオフィサーモデルよりも分厚いブレードと缶オープナー、ボトルオープナー、その先端部のマイナスドライバー、リーマー(スパイク)、ランヤードリング、と必要最低限のシンプルなツール立てです。

こちらは今はなきウェンガーのバルダン。カラビナが装備されており携行に便利。ハサミも付いております。普段使いには十分。私は数年前からこれを愛用しています。

目的に合わせたツールを選ぶということの中にはナイフブレードのサイズを選ぶという事も含まれます。例えば木を削りたいと考えて一本選ぶとしたら、クラシックシリーズを除く2つのグループから選ぶでしょう。

確かにクラシックシリーズのブレードでも木は削れますが、それより大きなサイズのブレード群を選んだ方がはるかに作業がはかどります。また食材をカットしようと思うならラージサイズかオフィサーサイズのブレードの方が簡単です。勿論、クラシックシリーズでもカットは可能ですがかなり無理がありますね。ウケ狙いなら別ですが。

ラージサイズのブレードには開いた状態でロックが掛かります。上から指を添えて押し切りする時など不用意にブレードが畳まれなくて安全です。また、ブレードの長さと丸洗いできるメンテナンス性を活かした食材のカットも得意です。もちろん、木材に対する切れ味も抜群です。

ビクトリノックスでの比較

ラージサイズモデルとオフィサーサイズのブレード長。普段使いにはオフィサーサイズで十分。よく切れます。

オフィサーサイズとクラシックシリーズのブレード長の比較。クラシックシリーズのブレードも切れ味は変わらず良いが、木を削ったり太いラインを切ったりダンボールをカットしたりするにはサイズが小さすぎます。これは糸を切ったり封書を開けたり、私は腕時計のバネ棒外しにも使います。適材適所ですね。

私はこれまで何本のスイスアーミーナイフを使ってきたでしょう、、20歳で初めて買ったスーベニアというモデル以来、記憶にあるだけで10本以上。現在日常的に使っているのは2〜3本です。

この20年近くデニムのポケットに放り込まれ日常的に使われてきたビクトリノックス。クラシックシリーズのなかでも太めのミニチャンプDX。レターオープナーとして使うナイフ、爪切りができるハサミとヤスリ、爪楊枝とトゲ抜き用のピンセット。必需品です。

今はなきウェンガーのバルダンは数年前に一度紛失。その後たまたまリセール品で見つけたものを買いました。ナイフ自体はビクトリノックスに比べて切れ味はイマイチなのですが、カラビナの使い勝手が最高です。こんなにゴロンとしたナイフはポケットクリップよりカラビナが使い良いです。

ビクトリノックスのラージサイズモデル。アウトライダーの新旧二本。これは普段は自宅使いですが、キャンプやデイハイクには必ず持ち出されます。長いブレードやノコギリを活かしたアウトドアワークからハサミで小ネギを刻んだり食材カットにも便利です。

私のスイスアーミーナイフ歴で最も新しい一本。ツールはナイフブレードのみ!ワンハンドで開閉できるシンプルなキレモノ。自宅では毎日ズボンのポケットにクリップされています。

さて、自分の目的に必要なツールは何かを考え、いくつかの候補から選んだ一本。それをどう使いこなすか、ここがとても大切なポイントです。スイスアーミーナイフの様な多機能ツール(レザーマンや他も含めて)を使いこなす秘訣は一つ一つのツールをどんな場面でどんな風に使うのかを日頃より想像しておくことです。イメージトレーニングです。これはやればやるほど効果があります。それをやっていると、必要な時にサッと取り出しパパパっと使える様になります。このイメージトレーニングをしないまま持っていても本当に必要な時にそれに役立つツールの存在が浮かんできません。普段から手にとってツールを出したり引っ込めたりしながらイメージトレーニングをしておけば、アメリカのテレビドラマ(マクガイバー)とまではいかないまでも、本来の使い方を超えた別の使い方も生まれてくるかもしれません。スイスアーミーナイフはユーザーの工夫とアイディア次第で様々な可能性を秘めた道具箱なのです。

ponio

*ビクトリノックス・ティンカーが右)とウェンガー・バルダン(左)

どちらも日常的に使われまくっているスイスアーミーナイフです。ティンカーは20年ほど前に買ったもの。最近、非常持ち出し品の中から引っ張り出して研ぎ直しオイルアップして現役復帰。