2020年01月07日

スパイダルコよ、もう一度

金色に輝く蜘蛛の紋様(マダニにも見えるが)は紛れもない世界的スタンダードとなって久しい Spyderco社のマーク也。今回は20数年前から何度も買っては失くしてきたスパイダルコを再び!と意を決して手にした一本のフォールダーをご紹介します。スパイダルコのスタンダードな機能紹介を交えた長い記事ですのでホンマにホンマにホンマにお好きな方だけ障子に穴開けて覗き見していってつかぁーさい。それでは、開幕〜。

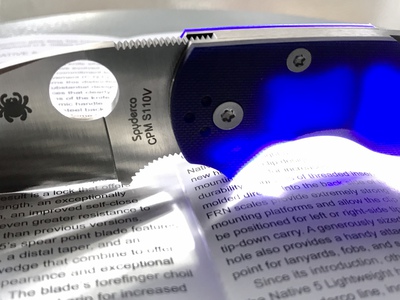

今回ご紹介しますスパイダルコのフォールダーは1997年のジェネレーション【 1 】から数えて5代目、ジェネレーション【 5 】となった【 NATIVE 5 】というモデルです。今回はその数あるバリエーションの中から少々スペックの異なるモデルをご紹介いたします。

Spyderco

Native 5 (C41GP DBL5)

CPM-S110V

Blue/Purple (Blurple) G10 Handles

* Blade Length: 2.95"

* Closed Length: 4"

* Overall Length: 6.95"

* Cutting Edge: 2.42"

* Blade Thickness: 0.125"

* Blade Material: CPM S110V Stainless Steel

* Blade Grind: Full-Flat

* Lock Type: Lockback

* Handle Material: Dark Blue G10

* Clip: Left/Right, Tip-Up/Tip-Down

* Weight: 3.7 oz.

* Made in USA

【 NATIVE シリーズ 】は Spyderco の数あるラインアップの中で、わたしがこれまで一度も気に留めなかったモデルです。同社の人気者【 デリカ 】や【 エンデューラ 】も訳あってスルーしてきました。たぶんその頃の私はあの Spyderco 特有のパターンに魅力を感じなくなっていたのかもしれません。

*ワンハンドでオープンできるサムホール付きのブレード、軽量で高い強度をもつ樹脂製ハンドル、そしてポケットクリップ。これが今や世界的スタンダードとなった Spydercoパターン。デザインは【 Sal Glesser 】。デリカ、エンデューラ、ドラゴンフライ、ネイティブなど Spyderco の大ヒットシリーズをデザインした人です。

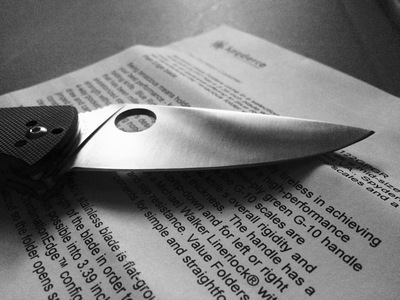

* Spyderco 【 DELICA 4 FFG 】(フルフラットグラインド)素晴らスィー!これぞスパイダルコ。

先に【デリカ 】や 【エンデューラ】をスルーしてきたと書きましたが、わたし自身はその デリカ や エンデューラ こそ Spyderco のラインナップの中で最も Spyderco らしく実用的なモデルであり、買って損なし!と太鼓判を押しても良いモデルだと考えています。それはずっと以前に デリカ の最初期モデル(ブレード鋼材は銀紙1号)を使っていたことがあるからです。何しろ軽くてワンハンドでブレードを開くことができポケットにクリップして仕事ができた、私には夢のようなフォールダーでした。

でも、だけど、しかし、、いつの頃からかそれに飽きてしまったのです、、あの Spyderco らしさに(ごめんね、Sal )今やその Spyderco パターンは各社がこぞってごく当たり前の様に取り入れており、デザインや素材を変えて Spydercoパターンは世界的なスタンダードとなっています。現在ではオリジナルの Spyderco に拘らなくてもその機能や性能を手に入れることが出来ます。そんなこんなで、私はこの20年近く Spyderco のフォーダーを手にしませんでした。そしてつい数年前、約20年ぶりに中国製の Spyderco を買いました。と言ってもいわゆるニセモノ(クローン)ではなく、れっきとした Spyderco の海外生産ラインで作られたモデル【 テネイシャス 】です。これはスバリ!見た目で選びました。

*Spyderco テネイシャス

Spyderco は米国以外にも様々な国での生産ラインを持っています。(デリカ・エンデューラなどは日本製)この Tenacious は中国製。そして同社のフォールダーの中でも激安なモデルのひとつです。Spyderco の中では激安だけれども価格の割にはキチンと造られていて、China の印字さえ気にならないデザインとアクションです。特にG10ハンドルとステンレスライナー、そしてライナーロックのシステムはスムースなアクションを生み出し、中指一本でブレードを弾き出すフリックも楽々とできました。同時に Spyderco らしからぬ重量感と剛性を併せ持ち(現在はステンレスライナー抜きのライトウエイトモデルもある)そして、あのフラットで美しいスライサーブレード!ただ一点 8CR13MOV というブレード鋼材を除けば他は実に使いやすい私としてはお気に入りのモデルでした。

そんな テネイシャスさんが行方不明となってもう一年以上経ちます。まさしく神隠しとも思える消えっぷりです。キャンプなど外で置き忘れたりはしておらず、自宅で最後に使った時のことも覚えてる。UFO にアブダクトされたのかな?(モルダー呼ばなきゃ)

さて、 NATIVE に話を戻そう。NATIVE シリーズが世に出たのは1997年頃(ジェネレーション 1 )で、現在(2019年)はそれから数えて5代目のジェネレーション【5】が展開中です。

* ジェネレーション 5 のラインナップ。ブレードの鋼材や形状、ハンドル材の異なるバリエーションを展開。この他にも米国内のナイフ販売会社が Spyderco に別注して作らせた鋼材やハンドル違いのバージョンがいくつも存在します。

NATIVE 5 になってからそれまでの関市(日本)での生産から米国での生産(Golden Colorado )に切り替わりました。

私は何故この NATIVE をスルーしきたのか?

自分自身に問うてみた。その答えは、単にデザインでした。幅広な割に寸足らずのブレード(ごめんね、Sal )とブレードの根本に設けられた人差し指一本分はあるフィンガーチョイル(指掛け)があまり好きではなかったからです。

NATIVE 5 のリーフシェイプ・ブレード

【 Leaf Shaped Blade 】

A blade shape developed and refined by Spyderco. It is similar to a spearpoint, but not completely symmetrical, and has a more acute point and typically no swedge.(非対称な葉っぱ型のブレード)

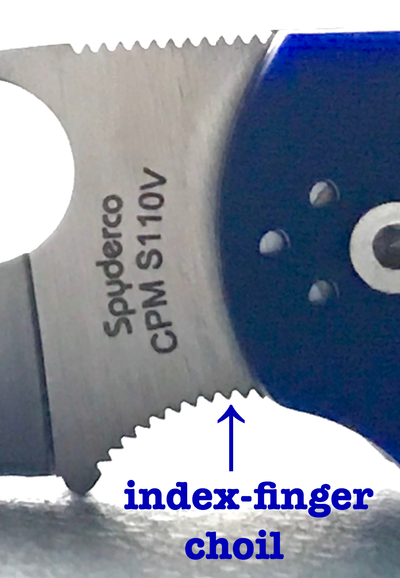

Choil(指かけ)

A small scallop or cutout between the cutting edge and the ricasso of the blade that allows the edge to be sharpened all the way to the shoulder of the ricasso.

《 index-finger choil 》と呼ばれる指掛けが設けられたリーフシェイプブレード。インデックスフィンガーとは人差し指のこと。この部分に利き手の人差し指を掛けてブレードの細かなコントロールをしようというのだが、

わたしはちょっと苦手なのです。

たとえば私が普段あまり食べないリンゴの皮剥きをするとしよう。わたしは普通ブレードの根本のあたりで皮を剥く。ブレードの真ん中から先は殆ど使わず、なるべく手元に近い部分を使います。包丁でも果物ナイフでも同じ。しかし、このやり方でいくと、、NATIVE 5 はブレードの根本部分にフィンガーチョイル(指掛け)がある為、普通にハンドルを握った時、実際に切れるカッティングエッジは人差し指一本分も先になります。これが個人的には何とも使いにくい。

実はこれ ONTARIO の RAT-1 でも感じていました。

次にコードやロープカットする時もスリップしない様に裏返したブレードの根本にコードなどを引っ掛け手前に引いてカットしますが、NATIVE 5 はブレードの長さの割に実際に使えるカッティングエッジが短く、コードやロープがスリップしてしまいそうな気がしていました。

* NATIVE 5/Edge Length 61mm

(実際に切れる部分 61mm)

参考までに他の Spyderco のフォールダーの中からいくつか選んでブレード全体の長さとカッティングエッジの長さを比較してみると、

★ブレード長/刃つけされた部分

エンデューラ 97mm/87mm

デリカ 74mm/65mm

NATIVE 5 75mm/61mm

テネイシャス 86mm/86mm

パラミリタリー2 87mm/77mm

パラ3 75mm/67mm

こうみると NATIVE 5 のカッティングエッジが一番短いことがわかります。ほぼ同サイズの デリカ 4 はブレード長が1mm短いのにカッティングエッジは逆に4mm長いのです。そして、この中でも テネイシャス の 1:1 という比率が目を引きます。

*Tenacious/Edge Length 86mm!

テネイシャス はポイント(切っ先)からハンドルまで美しいカッティングエッジが伸びています。しかし一方でこのテネイシャスのデザインはブレードを畳む際に指を切る可能性を秘めています。ですからライナーロックを解除しつつ親指を瞬時に外へ逃す動作と人差し指でブレードを畳む動作を紙一重でズラす《 慣れ 》が要求されます。ここでもロック付きのフォールディングナイフの畳み方の基本が生きてきます。つまり《 ロックの解除が先で、ブレードを畳むのは後 》の原則です。過去のブログで何度も言ってきたドア開閉の基本操作と同じです。ノブを回してからドアを開けるべし!特にライナーロックの様にブレードの開閉ラインに指を置きながらロック解除と畳む操作をするフォールダーはこの基本動作が身についていないと必ず指を切ることになります。

テネイシャス の場合はカッティングエッジの後ろにあるキックと呼ばれる凸を親指の爪に軽く当ててから指をズラしブレードを畳んでいました。先に出てきた RAT-1 などはカッティングエッジの後ろに設けられたタング(リカッソ)が緩衝帯となってくれます。

NATIVE 5 も片手でブレードを畳む際には例のフィンガーチョイルが緩衝帯となって指を守ってくれます。あまり好きではないフィンガーチョイルが役立つ時です。

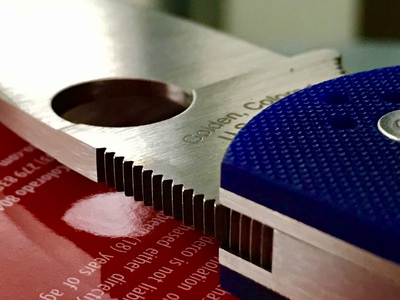

Choil Jimping Small grooves machined into the edge of a choil to provide added purchase, control and slip resistance.(人差し指を掛けるチョイルという部分に施された滑り止めの刻みのこと)

【Jimping】

Grooves on the edge of the tang, spine, or other surface of a knife that provide texture for increased control during use.

(ハンドルやブレードの背などに刻まれた滑り止めの溝、グリップを確実にして刃先のコントロールを容易にする、そうな)、これね、実際に素手で握ると痛いくらいの滑り止めです。

NATIVE 5 を普通に握る。

フィンガーチョイルに指をかけて握る。

*【 Swedge 】はブレードの背の斜めにシェイプされた部分

A beveled section on the spine of a blade that reduces weight, adds style, and provides a more acute point. Unlike a false edge, a swedge is unsharpened.

(スタイルを精悍にしつつブレードの軽量化を図りポイント(切っ先)を鋭くする役目)他にも比較的柔らかな物をスライスする際の抵抗を軽減する役目もあるそうな、、。

【 Steel/CPM S110V 】

NATIVE 5 のブレードの鋼材は CPM-S110V(ワンテンヴィー)。鋼材についての基本の性能や特性は専門的に紹介されたサイトがあるのでそちらを探してちょーらいね。私に言えることは、テネイシャス の 8CR13MOV よりかなりタフだということです。

【 Phosphor Bronze Washers 】

Washers placed over a knife’s pivot pin between the between the scales or liners and the blade. They are made of phosphor bronze alloy, which provides a low-friction bearing surface for smooth operation.(ブレードとハンドル、ブレードとライナーの間に合金のワッシャーを噛ませることでブレード開閉時にスムースな動きを実現します、とな)、ロックリリースを目一杯押し込んでやるとブレードはプ〜ラプラ〜とスイングします。はじめ思ってたより固いと感じたブレード開閉の動きもロックバーのテンションをゼロにしてやるとブレードは全く抵抗なくプラプラの状態です。ワッシャーの効き目ありということです。

今回ご紹介する NATIVE 5 は、

【 Blue/Purple (Blurple) G10 】と呼ばれる青紫色の G10(グラスファイバーとエポキシ樹脂の複合素材)をハンドル素材として採用しています。この他にも ミリタリーやパラミリタリー2 、パラ3やマニックス といったモデルにも同じ《 Blurple 》G10ハンドルのバージョンが存在します。それらは全て通常のラインナップとは違う鋼材 CPM-S110V を採用しています。

【 Lock Type/Back Lock 】

NATIVE 5 のブレードロック方式はオーソドックスなロックバック(バックロックとも)式。ロック解除のために押し込む部分(ロックリリース)がハンドル中央部に設けられたミッドマウンテンと呼ばれるスタイル(正確には middle position back lock )です。先述したデリカやエンデューラも同じミッドマウンテンタイプです。更にこの Native 5 CPM-S110V/G10 のロックは同社の DELICA 4と比べるとガタやアソビが全くありません。DELICA 4は太い木などの比較的硬い物にブレードを押し当てるとハンドル上面のロックバーが僅かに動きます。ブレードもほんの僅か上方にブレるのが分かります。これを意識的にやると微かにカタっと音が聞こえます。だからと言ってブレードがどうこうなるのでもありませんが、ハンドルを握った手に違和感を感じるのです。Native 5のこのモデルはそれが全くありません。

NATIVE 5 と CASE Copper Lock どちらもミッドマウンテンタイプ。ロックリリースがハンドルのほぼ中央。

*従来のロックリリース。ハンドル後端に設けられています。(写真は GERBER LST と MOKI トラッドクラブ)私の持っているロックバック式フォールダーは殆どこれです。

利き手の親指でロックリリースを押し込みブレードを軽く下に振ってお辞儀をさせ、開閉ラインから指を外した後でブレードを畳む。ミッドマウンテンタイプの利点は利き手でハンドルを握ったまま片手でロック解除出来ることです。

* CLIPIT® Spyderco’s trademarked term for their line of folding knives that feature a pocket clip. A CLIPIT fan is often called a CLIPITEER.(Spyderco の代名詞とも言えるポケットクリップを装備したナイフをクリピットと呼び、そのファンを CLIPITEER と呼ぶ、そうな)

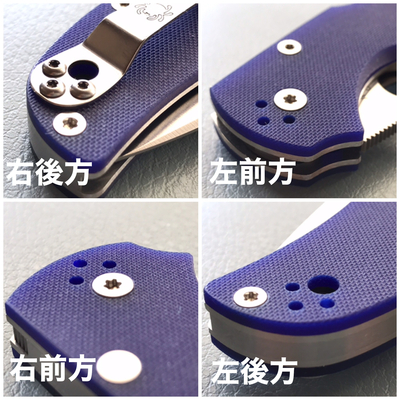

【 Ambidextrous /左右 】

クリップ取り付け位置(左右)

【 Tip-Up/Down /上下 】

クリップ取り付け位置(上下)

今更言うまでもなくポケットクリップは Spydercoパターンのひとつ。もはや現代のEDCフォールダーには必須の装備となっていますね。ただ、このクリップはハンドル材の加工次第で使いにくさを感じることがあります。写真でもわかるようにこの NATIVE 5 のハンドルには細かな滑り止めが左右両面隙なく施されています。この滑り止め加工がズボンなどの生地との摩擦を増やす原因となります。私はポケットにクリップしたフォールダーを引き抜く際には人差し指でクリップを引き起こしながら抜きます。この方がクリップのテンションが軽減されてスムースに抜けるからです。

ある米国のキレモノ販売会社が Spyderco への別注で NATIVE 5 のスムースG10ハンドルバージョンを作らせたのも頷けます。つまりはポケットからの出し入れをスムースに出来る様にする為です。ただね、これ微妙な部分です。ハンドルのグリップを確実にするための滑り止め加工が一方ではポケットクリップを使いずらくしているのですから。

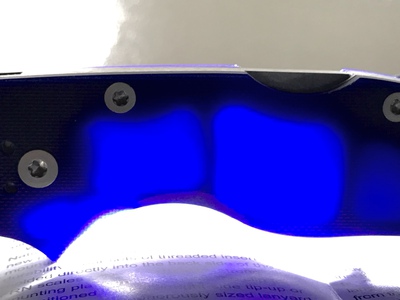

*青紫色のハンドルの下にステンレス製の板(ライナー)が設けられています

左右二枚のステンレスライナーは軽量化の為の肉抜きが施されている。透け透け〜キャー!

【Skeletonized Liners】

Internal steel handle liners that feature a series of holes (skeletonizing) that reduces their weight while maintaining strength and rigidity.(ハンドル内側に設けられた肉抜きされたステンレスライナーは強度と剛性を両立させ軽量化に役立っている、そうな)

ステンレス製のライナーによりハンドル部の強度と剛性が上がりブレードの開閉もスムースになる一方でナイフ自体の重量が増す。それを軽減する為に NATIVE 5 のライナーは肉抜きされたスケルトンタイプで見た目よりも軽量に仕上がっています。重量的には テネイシャス よりも軽量です。

*ステンレス製のバックスペーサー。

NATIVE 5 のスタンダードモデルは FRN と呼ばれる強化樹脂ハンドルでこの部分も同素材FRNで覆われている。ステンレスライナーとこのバックスペーサーは剛性を得ると同時に重量を増やすことに繋がっている。

*同クラスのフォールダーの重量比較

ONTARIO RAT-1/G10 141g

★Tenacious/G10 117g

Tenacious light weight 108g

★NATIVE 5/Blurple G10 105g

NATIVE 5/FRN 71g

DELICA 4/FRN 71g

と、同じステンレスライナー付きでもテネイシャスより軽量化されていることがわかる。しかし流石にデリカ、エンデューラには敵わないね。

NATIVE 5 は通常 CPM-S30V という現代のベストスチール(価格と性能のバランスから勝手にそう思ってる)をブレード鋼材として使っています。その後発売された様々なバリエーションやバイヤーからの特注品などは更に上の鋼材にグレードアップされています。

今回紹介するステンレスライナー付きのモデルは鋼材がグレードアップされ価格も安価な テネイシャス から一気に3倍ほど高くなりました。GERBER や CASE のお安いフォールダーを長年愛用してきた私にはかなりお高い設定です。

日用品であるからには求めやすい価格であるべき!高価なものはいらない。いやいや日用品だからこそ高価でも高品質で長持ちする物を、、と正直迷うところであります。

現実に私が日常的に使っている CASE や GERBER のフォールダーは Spyderco のフォールダーに比べてかなり安いのです。これが先に出てきた同社の 《デリカ 4 》や KERSHAW の 《スカイライン》、ONTARIO の 《RAT-1/RAT-2 》あたりだと何となく納得できるのですが。私にとっては2万円に届くようなフォールダー(世の中には腐るほどあるけど)は日用品として使うことに何となく気が引けるのです(いくじなし!もう知らない!

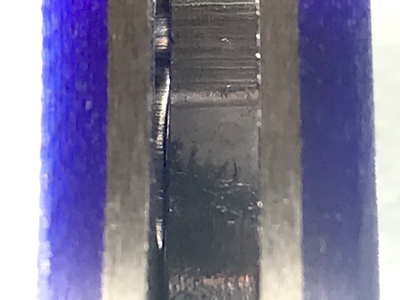

ちなみに、この NATIVE 5 のロックバーは現在の Spyderco のロックバックシリーズの中では珍しいフラットタイプです。Spyderco の他のロックバック(デリカやエンデューラなど)はその殆どが( David )Boye Dent と呼ばれるスタイルです。

ボート・ヨット用ナイフのパイオニアとして知られる David Boye のフォールダーが取り入れたロックバーのデザインで、ロック解除の為の押し込み部分(ロックリリース)が半月状に凹んでいます。

David Boye Dent(ロックリリース部の凹み)

(David) Boye Dent と呼ばれるロックバーの凹みはハンドルを強くグリップした時に誤ってロックバーを押し込んでしまいブレードのロックが不用意に解除されてしまう事を防止するため、もう一つは暗闇でロックバーを解除する際に指先でその押し込み位置を確認することが出来るようにと考案されました。ただ、これにはそんな想定(グリッピングによる不用意なロック解除や暗闇での操作)自体が必要のないとの意見もあります。ただ、こればかりは経験した人でないとわからないことなのです。

NATIVE 5 のブレードにも勿論、Spyderco の代名詞とも言えるサムホールも設けられています。

その名の通りこのホールに利き手の親指を引っ掛け弧を描くようにしてブレードを開くのがワンハンドオープニングの基本です。しかし、手の大きさ指の長さ握り方など人によってやり難いこともあります。

そこで、

スウィング&スナップ

サムホールに親指をかけて弧を描くように回し(ここまでは同じ)、ブレードを開きつつ手首のスナップを利かせて外に振り出す。コツを掴めば簡単にできます。これはブレードを親指で弾き出す動作とリストを利かせて振り出す動作を組み合わせるやり方です。これだとほぼ100%ワンハンドでオープンできます。

そして、、

【Spyder-Drop Opening】

A one-handed opening method that involves grasping the closed blade of a folding knife near the pivot pin and swinging the handle down to open the knife. It is best accomplished with a Spyderco knife, using the Spyderco Round Hole to achieve a secure grip.

これはサムホールを親指と人差し指で摘むように持ちハンドルを下に振ってブレード(正確にはハンドル)をオープンさせる方法(ドロップオープニング)これは本来のブレード側をオープンするのとは真逆の操作です。これの利点は手や指のサイズに関係なく出来ること、そして安全性。ブレードを摘んでハンドルを振り出すということはカッティングエッジに手を触れることなく、開閉ラインに指を置くことなくブレードを開くことが出来るということです。これにはナイフ本体に負担がかかるという人もいますが私はこれで何十年も使ってきました。勿論、それをやって壊れたナイフなど一本もありませんでした。ただし、このやり方は振り出されるハンドル部が比較的軽めのものに限った方が良いでしょう。重いと振り下ろした際にブレードを摘んだ指が外れそうになるからです。この

NATIVE 5 はギリギリの重さだと思います。Spyderco が自社のサイトでこの方法を紹介しているのはブレードのサムホールが摘む際の丁度良い手掛かりとなるからです。

更に、、

サムホールに中指の爪を引っ掛けて〜、

一気に前方に弾き出す!オデコに指をパチン!とやる要領です。

別の角度から、、

親指は伸ばした状態でハンドルをホールド、人差し指も同じです。薬指と小指はブレードの開閉ラインを空ける様に伸ばしています。この状態から中指を弾く様にしてブレードを開きつつスナップもきかせて外に振り出します。

上手くいくとこんな感じになる。親指はハンドルをホールドする為に後方にあります。

テネイシャスのようなロックバーなしのライナーロックと違い NATIVE 5 はあくまてロックバック式のフォールダーです。フリックを失敗すると不完全な位置で止まってしまいます。それはブレードの起こし始めからロックバーのテンションがかかっているからです。

* ロックバーのテンションとの拮抗点。

ブレードはこの位置で辛うじて止まっています。ほんの少し触れただけでもパチン!と閉じてしまう。ブレードはこの角度に達するまでロックバーのテンションでハンドル側に引き戻される。開くまいと踏ん張ってる状態です。フリックオープンがやりづらい理由がここにあります。

フリックに失敗したら親指で最後まで開き切る。二段操作だね。しかし!フリックはある時、突然に出来るようになる。YouTubeで 外人さんが NATIVE 5 はフリックオープン出来ないので不満だーと漏らしていたけど、あれよく見ると人差し指でフリックしてたね。私も人差し指じゃ絶対無理。

VICTORINOX の Sentinel です。

これは Spyderco と同じサムホールを採用しています。ブレードロックはライナー式ですが、ハンドル背面に他のスイスアーミーナイフ同様スリップジョイント式のバックスプリングが存在しています。これがブレードに対して強烈なテンションをかけ続けており、加えてライナーのテンションもかなり強く、これがスムースなワンハンドオープニングを妨げています。私の場合、このセンチネルのブレードをワンアクションでオープンさせる事はかなり難しくいつもドロップオープニングしたあとでサムホールをチョイ押しする二段操作をしています。ただ、これも《 慣れ 》なので全く意識せず機械的にやっています。

★サイズ感・・小ぶりな印象、

★重さ・・軽くはない.

★手にするとキリッとエッジの立った感触、

★ステンレスライナーのソリッド感、

★細かな部分は一時期の米国製とは比べ物にならないほど綺麗な仕上げ、

★ブレードの全長に対するカッティングエッジの短さは実際に手にしてみると気になるほどではなかった、

★Spyderco の代名詞であるワンハンドオープニングはロックバック(バックロック)式という機構上やはりハンドルを振り下ろす《ドロップオープニング》が確実、

★親指で開きつつスナップをきかせてスイングオープンさせるやり方もほぼ100%。中指フリックは80%くらい、コツを掴めば出来る、

ブレード鋼材(CPM-110V)についてはまだまだこれから。タダ、箱出しの状態からオトロシク切れますだよ。あれこれ切ってみたけど未だタッチアップなしでも切れ味変わらず。先日、タマネギをスライスしてみると予想していたザクッと割れる感覚は全くなく、スラスラスイスイと意外なほど簡単にやれました。ほほぉ、、。

最初に苦手と書いたこのフィンガーチョイル付きのブレードも実際に使ってみるとそう悪くはないな、という感じです。よ〜ぅ切れるしアタシの手にはちょうど良い。ただね、ブレードの背に刻まれた 《 Jimping 》が指に食い込んで痛い痛い!効き目ある言うこってす。それとブレード長の割に短いカッティングエッジも剃刀みたいに切れるうちはスリップしそうにないですね。とにかく長くいろんなことに使って使って使い倒して初めて評価できるのです。今度は失くさないように。

そんなこんなで、長々〜と書かせてもらいましたが、まだまだ新品の固さというか手触りもTrangia のメスティンみたいなバリ感も残ってたりして、これが手に馴染むまでにはもう少し掛かりそうです。

最後に、ブログ内の英文は Spyderco 社のサイトから引用させて頂きました。ありがとうございます。

ponio でした

追記 2020年3月

最近になってようやく動きに軽さが出てきました。かと言って、デリカのような軽快さではなく構造的に本来あったはずの滑らかさが出てきたとでもいうのでしょうか。新品の頃にみられた微かなジャリ感、可動部に目には見えない粒子が存在するような、また吸い付くような重さも今では無くなりつつあります。これを《あたりが出てきた》というのですね。デリカの軽快さを日々感じつつ、このモデルを手にしてみると改めてその動きの滑らかさに『ふぅーん』と独り頷いたりして。エッジは未だ超シャープを保っています。

2020/12月

未だ切れ味変わらず。デイキャンプなどにも持ち出しましたが、これがなかなかの器用者で落ち枝を使った小道具作りやコードカッティングなど『ほほぉ〜』と感心する使い勝手でしたよ。シティーナイフとしての印象が強く自然の風景には似合わない色合いですが実力は流石でした。

追記2023/04/10

米国のディーラーから私の元に届いて三年、これまでキャンプやデイハイクにも何度か連れ出しましたが活躍場所は基本的にオウチでした。しかし夏場や暑い時期に履くユニクロのペラペラズボンではこの105gという重さが負担になり自宅 EDC ブレードの座は殆どが兄弟分の DELICA 4 が占めていました。それが自宅で履くズボンを少しハリのあるものに替えてからこの Native 5 が生き生きと活躍し出しました。ブレードのオープンもクローズも至ってスムース。切れ味は相変わらずにウルトラシャープです。

最近になってようやく動きに軽さが出てきました。かと言って、デリカのような軽快さではなく構造的に本来あったはずの滑らかさが出てきたとでもいうのでしょうか。新品の頃にみられた微かなジャリ感、可動部に目には見えない粒子が存在するような、また吸い付くような重さも今では無くなりつつあります。これを《あたりが出てきた》というのですね。デリカの軽快さを日々感じつつ、このモデルを手にしてみると改めてその動きの滑らかさに『ふぅーん』と独り頷いたりして。エッジは未だ超シャープを保っています。

2020/12月

未だ切れ味変わらず。デイキャンプなどにも持ち出しましたが、これがなかなかの器用者で落ち枝を使った小道具作りやコードカッティングなど『ほほぉ〜』と感心する使い勝手でしたよ。シティーナイフとしての印象が強く自然の風景には似合わない色合いですが実力は流石でした。

追記2023/04/10

米国のディーラーから私の元に届いて三年、これまでキャンプやデイハイクにも何度か連れ出しましたが活躍場所は基本的にオウチでした。しかし夏場や暑い時期に履くユニクロのペラペラズボンではこの105gという重さが負担になり自宅 EDC ブレードの座は殆どが兄弟分の DELICA 4 が占めていました。それが自宅で履くズボンを少しハリのあるものに替えてからこの Native 5 が生き生きと活躍し出しました。ブレードのオープンもクローズも至ってスムース。切れ味は相変わらずにウルトラシャープです。