2023年05月31日

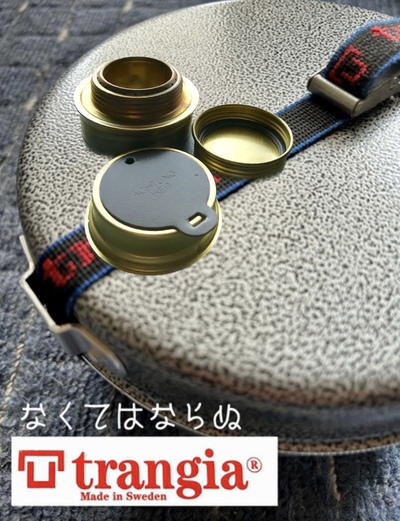

なくてはならぬ トランギア(時々加筆)

皆様こんにちは

ここ九州北部もいよいよ梅雨に入りました。わが家のキャンプシーズンもまもなく終了〜。次のキャンプインは早くて10月頃でしょう。夏は黙ってクーラーガンガン冷たい物グビグビでお腹シクシクが正しい過ごし方と心得るワタシです。

さて、わが家のキャンプシーンに欠かせない道具と言えばテントに椅子にテーブルに焚き火台に七輪とそして! ご存知 Trangia !デス。こちらのブログでも度々 々々、、書かせてもらいました。

Trangia といえばアルコールバーナーですがワタシ自身はこれを使い出して30年になります。このバーナーは強火と外蓋を使った弱火だけの単純明快な機能ですがこれもなかなか奥が深い。例えば強火にしてもクッカーなどの底面(鍋底)までの僅かな距離で加熱に違いが出てきます。近すぎても遠すぎても最大の効果は得られません。目安は Trangia の製品群に見る五徳の高さです。これは他社のストーブやベース、五徳を使う際にも大切な目安になりすます。事実、ワタシは若い頃にこのアルコールバーナー用のチタン製 X五徳を使っていましたがこれは高さがやや低くお湯を沸かすにも時間が掛かっておりました。逆にバーナーから鍋底までの距離があり過ぎると燃焼炎がスポット的になり又、風の影響を受けやすくなります。

強火と弱火。外蓋を外して強火、スライドさせて被せて弱火、これも奥が深いのです。このバーナーの強火は液体燃料のガスやガソリンをジェット化して燃焼させる他のガソリンやガスのストーブバーナー類ほどカロリーは得られません。しかし、このバーナーの強火は大きな土鍋でも十分に沸騰を保てますし、場合によっては吹きこぼれることさえあります。要はそこまでに至る時間を使う人がどう捉えるかなのです。『待てない』タチの人はイライラするかもしれません。ワタシは『待てる』タチなのでいつも結果は『満足』です。反対に弱火は沸騰の状態を長時間保つことに役立ちます。キャンプなどでは食事中から弱火でお湯を沸かし始めます。強火で早く沸かしても食事の手を止め消火しなくてはなりません。更に食事の間にお湯が冷めてしまいます。弱火で沸々とお湯を沸かしておけば食後のコーヒーもすぐに淹れられますし、洗い物にも使えます。

アルコールバーナーと適当な五徳で長年使ってきたワタシでしたが今から10数年前にひとつの転機が訪れました。それは、、

ストームクッカーの購入です。ワタシはこのカタチで再再・・・再度のトランギア愛用者となりました。この再再再度と申しますのはこの30年の間にガソリンやガスなど他のストーブバーナーに浮気していた時期があるからです。更に、

焚き火や七輪、携帯型のウッドストーブなどにうつつをぬかし、ある一時期は「今回もストームクッカーの出番ありませんでした〜」などとほざいていたこともありました。2018年冬の頃です。*【生き残るかストームクッカー】参照

その後はすっかり心を入れ替えて(ホンマかいな)キャンプには必ず道具立てに加えていますし、それ以上に日帰りのデイキャンプやドライブ野外ランチにはほぼ毎回連れ出しております。

ストームクッカー購入以 来しばらくはサイズ 25(L)のみでやっておりました。うちは奥さんと二人ですからサイズ的には 25 が最適でした。

ストームクッカー25 には二つのソースパン(鍋)が付属しています。アウター1.75L、インナー 1.5L いずれも満水のデータです。実際には沸騰時の吹きこぼれを考えてこの満水データの70〜80%を満水として使っています。購入当初は付属のアルミ(ウルトラライト)無垢のソースパンを使っていましたがその後に別購入した同社の『ツンドラ』のソースパンに入れ替えて使っています。『ツンドラ』のソースパンは内側に『こびり着き軽減』のノンスティック加工が施されています。扱う上での注意は、空焚きはしないこと、特に強火のままでの空焚きはノンスティックのサーフェイスを傷めるので厳禁です。

そして今から数年前にストームクッカー27(S)が加わりました(上)。

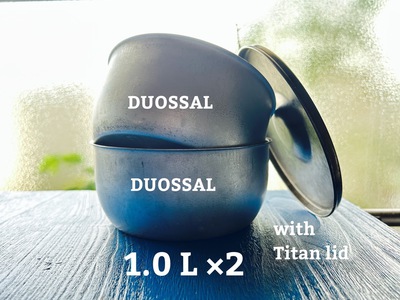

ストームクッカー 27-21 UL/Duossal 2.0

Duossal は DUO(二つの鋼材)とSS(ステンレススチール)とAL(アルミ)の組み合わせ造語です。この Duossal 2.0 は 1997〜2007年まで製造されていたステンレスとアルミの積層モデルの復刻版です。*【復刻のトランギア】参照

【復刻のトランギア】でも書きましたがこの Duossal に は外側に0.5mm厚のアルミニウム、内側に0.3mm厚のステンレスを積層した0.8mm厚のソースパンとフライパンが付属しています。この積層素材の特性ですが外側のアルミは熱を素早く均一に伝えやすく内側のステンレスは摩耗に強くアルミの様な水道水による変色や腐食が起きません。ステンレスとアルミの双方の短所を補い合っている理想の材質である一方で重く更に通常のアルミ素材よりも『こびり着き』が起きやすい性質があります。上の写真ではフライパンに『くっつかないアルミホイル』を敷いて使っています。

Duossal のソースパンでお湯を沸かすと鍋全体に気泡が出てきます。これはキャプテンスタッグの三層クッカーと同じです。下からの熱を鍋全体に均一に伝えている証です。調理の際にはムラなく火が通ります。ただし粘性のある料理、たとえば炊飯やカレーやシチューの仕上げ、あんかけ、などは弱火でやるのがよろしいでしょう。

Duossal のソースパンはフライパンと違って水分の多い料理や日本で言うところの汁物、鍋物、煮込み料理に使われることが多いため『こびり着き』は全く気になりません。更にこちらのソースパンは縁の部分に折り返しのリムがありません。これには二つの利点があります。ひとつは『注ぎ上手』、縁の水切れがとても良く注ぎは細く滑らかでコーヒーのドリップにも使えます。もうひとつは縁の折り返しが無いことで洗った時に水分がリムに残らないという点です。

ニョロロロ〜と細く切れ良く注げます。おかげでケトルを持つ必要がないくらい。

ストームクッカーの核がアルコールバーナーであるなら鎧となるのが風防(ウインドシールド)です。この風防には三本の脚(ポットサポート)が付いており内側に畳んでソースパン、外に開いてフライパンを保持する五徳として使えます。そして、この五徳となるポットサポートに合えば Trangia 以外のクッカーにも使えます。またポットサポートではなく風防の縁を利用して大きなクッカーを支えることも可能です。その際の注意点がひとつ!風防の縁とクッカーの間に僅かでもクリアランスがあることが条件です。大きなクッカーで風防の上を塞いでしまうと酸欠となり更に燃焼で生じるガスや熱の排気が上手くいきません。これによりストームクッカーの持つ最大の熱効率が失われます。

アウトドア用の中華鍋を乗せてキムチ鍋。三本のポットサポートは上に全開。

ユニフレームのミニダッチオープンを乗せてポトフ。ポットサポートは風防の内側に畳んで使用(ストームクッカー27の場合)。

無水鍋を乗せて豚まん蒸し。(ストームクッカー25にて風防の内側で保持)。

2.8Lのクッカーで湯沸かし。こちらも風防の内側で保持。

LODGE のスキレットを乗せてポットサポートは全開。(写真はストームクッカー27とスキレット6)

スノーピークのトレック1400を乗せて。ポットサポートはそのまま(ストームクッカー27にて)。

ユニフレームの『ごはんクッカー』山シリーズを乗せてそのまま炊飯。(ストームクッカー25)

ちょこっと工夫すればミニトランギアのフライパンも使えました。ポットサポートは前方二本を開いて手前の一本は畳む。ポットハンドルを取り付け輪ゴムでハンドルを閉じた状態で固定する。ポットハンドルが三本目のポットサポートとなってフライパンを保持。

こんな使い方もしました、、風防とベースのみを利用しシリコンのザルと組み合わせて野菜の水切り。

Trangia にはストームクッカーなどに組み込めるガスバーナーやマルチフューエルバーナーなどがあります。ワタシは微細な火加減が必要な料理の場合はガスバーナーを使います。例えば、吹きこぼれやすい素麺や蕎麦の茹でや具材を加える度に強火に戻す鍋物などの時です。

ドライブ野外ランチなどでは焚き火が出来ないことが圧倒的に多くそんな時は風にも強くコツも要らない Trangia が最高のクッキングツールとなります。

炊飯も基本はストームクッカーの役目です。

アルコールバーナーは他社のストーブベースや五徳、ウッドストーブとの組み合わせが可能です。その数たるや、、もう数えきれないくらい。ガスやガソリンに比べて火力が弱い? お湯を沸かすのに時間がかかる?残念ながらそう考える方には向きませんね。ワタシはこの30年一貫した評価を持ち続けています。それは、

、ということです。この評価は一度たりとも裏切られたことがありません。それはビクトリノックスのスイスアーミーナイフにも言えることですが、いつどこで買って使っても普通に使えば常に同じ結果(失敗しない)が待っています。

二台のストームクッカーを稼働させる。一つの料理を二台で同時進行で二人分作ることも可能だし、一つの料理を二台で手分けして調理することも出来ます。もうひとつ、蓋を利用した弱火調理の最後に消火する場合、バーナーに被せる蓋は熱々に熱せられています。そこで、燃焼中のバーナーから熱々の蓋を外しもう一つのバーナーの蓋を使って消火します。

Duossal のフライパンを別の物に替えました。ノンスティックフライパンS TR-662818 という物です。

内側はノンスティックのサーフェイス。ソースパンと同じで空焚きは厳禁です。またフライパンで以外と忘れられているのは食材の置き方とサイズです。例えばフライパンの端に小さな食材を置いて動かさずに炒めたりすると食材のない部分のノンスティックが傷むことがあります。特にガスやガソリンのストーブバーナーにかける場合はフレーム(燃焼炎)の広がりに気をつけましょう。Trangia の場合アルコールバーナーの炎はクッカーの中央部分に当たるので少なくともフライパンの中央には食材を乗せておきましょう。それと、調理道具ですがノンスティックの表面を傷めない様にシリコンなど柔らかい物を使いましょう。

ノンスティックフライパンS TR-662818 の外側は昔ながらの大理石みたいな塗装です。ストームクッカーのストラップも通せます。そしてこのフライパンも Duossal 同様リムレス(縁の折り返しの無い)仕様です。

キャンプの朝、日の出とともに起き出し昨夜の灰の中から熾を一つ二つ掘り出してそれを火種にする。そんな風に焚き火を始めるのもいいけど、アルコールバーナーに火を点してゆっくりとお湯が沸くのを待つのも良し。パキパキ枝を折ることもなくモクモク煙を上げることもなくパチパチ爆ぜることもない。静かに燃えて静かにお湯が沸く。何故か朝はトランギアなのだ、ワタシは。やっぱり欠かせないね。

ponio

おっと、忘れちゃならねぇポットハンドル!

もっと忘れちゃならねぇ火つけ道具にマッチ・ライター

忘れちゃならねぇアルコール燃料は最悪全国どこでも犬も歩けば棒に当たる的ドラッグストアで買うことが出来る。ワタシも何度も経験あり。

夏は蚊取り線香の着火に、盆や彼岸のお墓参りにも欠かさず持っていきます。線香の束に火をつけるにはアルコールバーナーが一番。ひとつ注意は昼間は炎が見えにくいため風向きには注意ね。わざわざウインドスクリーン持って行く程ではないのでね。

2023年05月19日

FIRE BOX 自由研究

こんにちは、本日は日頃からいじくり回している FIRE BOX のウッドストーブの自由研究発表会です。良い子の皆さんは無視して仕事に行きましょう。今日も一日おきばりやす! そして悪い子の皆さんは煙草でもふかしながら、コーヒーやコーラガブ飲みしながらゴロゴロして覗いていってつかぁーさい。

今回のテーマは、

デス。既に持っている方は『なーんだ』とガッカリして下さい。持ってない方は『関係ねぇーだ』と無視して下さい。(ほんじゃ誰が見るねん!)

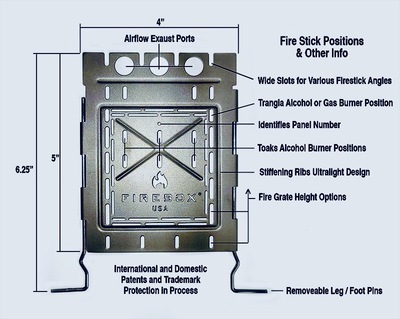

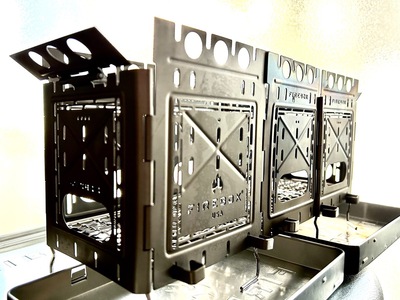

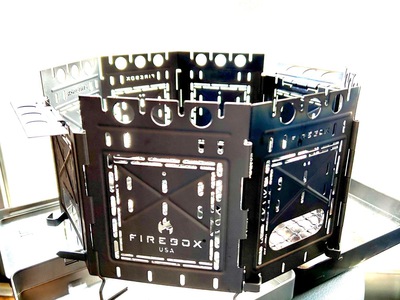

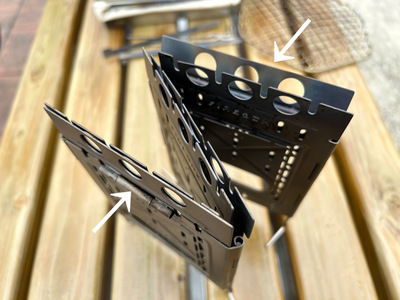

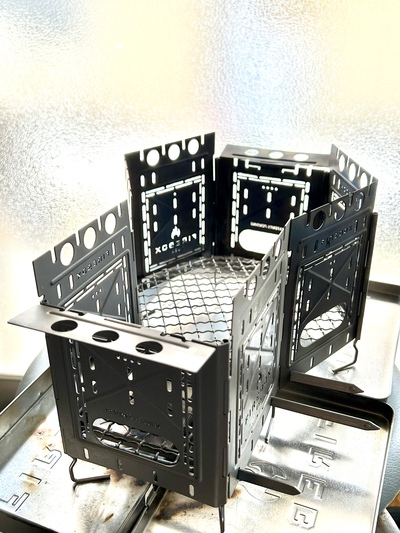

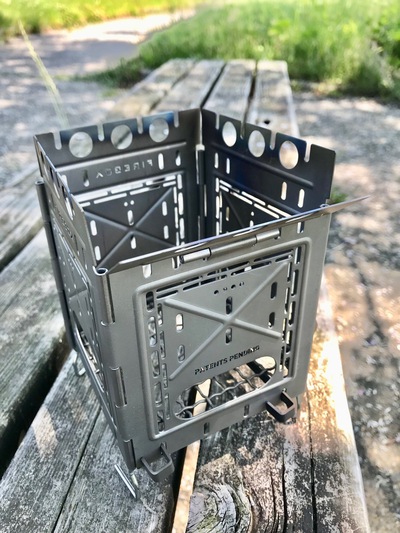

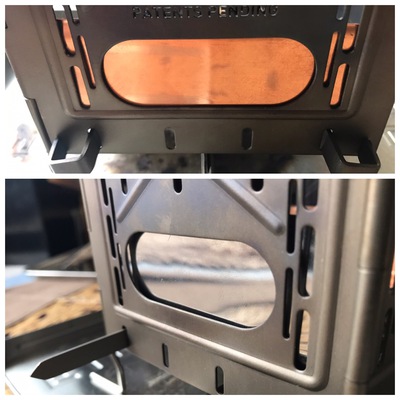

さて、本日のテーマ【Firebox Freestyle】は一台ではソロサイズのウッドストーブです。オリジナルの G2 /5" Firebox Stove よりも一回り小さくその分軽量です。ご存知の通りこのストーブの最大のウリは同じストーブを2台組み合わせることで基本6パターンのスタイルチェンジが可能な点にあります。

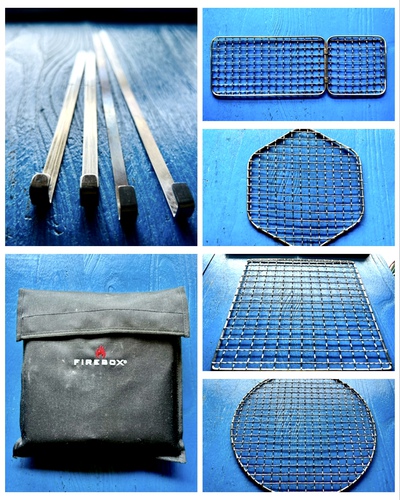

この Freestyle の6パターンの変型技の全てを可能にする為には2台の Freestyle stove と Firebox Freestyle MOD Kit と呼ばれるオプションパーツが必要です。

この MOD kit は主に形を変型させた場合にそのスタイルの要となる3種類の底網と焼き網、更に長短2種類のファイアースティック、それらを全て収納できるナイロンケースから成っています。これらはそれぞれに単品販売がされているので「わしゃぁ6パターンも要らんわい!」という方は自分のニーズに合わせた揃え方が出来ます。

さあこの Firebox Freestyle 、あっち外してこっち結合させてと男心をくすぐるギミックに満ち満ちております。しかし、この可変式ストーブはトランスフォマーの様にガチャガチャ〜!と自動変型するわけではありません(そんなんあったら欲しいわ!)。実際はスタイルチェンジの度に分解と組み立てが必要で、それに付属のパーツやオプションパーツを追加しなければなりません。逆にスタイルによっては不必要となるパーツも出てきます。

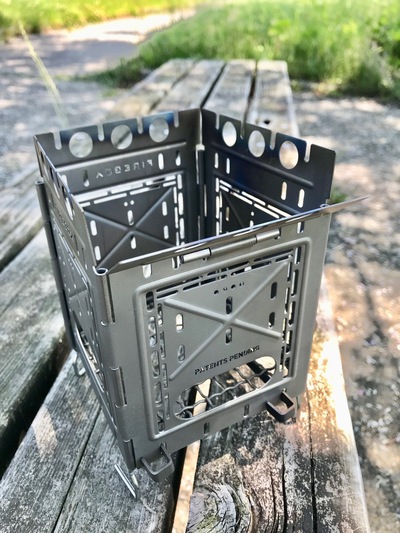

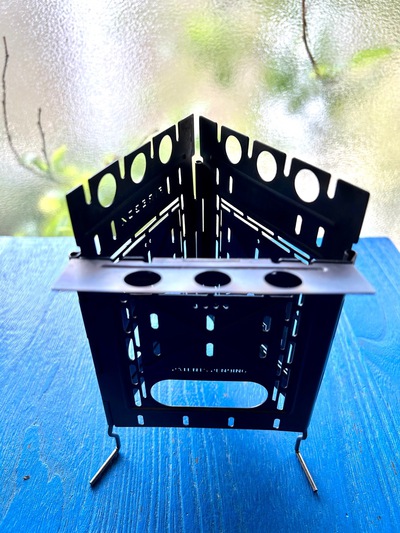

これが Freestyle の基本です。ここからパネルや脚を外したり加えたりしながら基本6つのスタイルにチェンジさせるのです。その都度不必要なパーツも出てきますが元に戻す際には必要となるのでけっして失くさないように。

ここからは基本的なスタイルチェンジの仕方と日頃から暇さえあればこのストーブをいじくり回しているワタシが気がついたことを散りばめながら書いていきます。

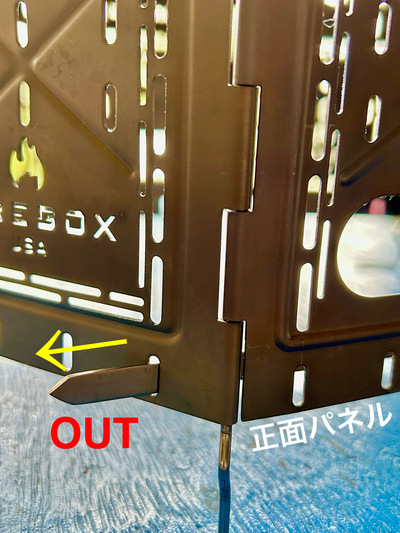

まずは基本の基本 4パネル Freestyle から。

全ての基本となる4パネル Freestyle にはステンレス製とチタン製の二種があります。サイズ的にはオリジナルの 5" Firebox Stove より一回り小さく4枚のパネルには多くのスリットやスロット、ホール(全てに何らかの機能あり)が設けられており、汎用や応用に優れている反面、風の強い環境下ではその影響を受けやすい構造です。ワタシ的にはこの4パネルFreestyle 一台を見る限り軽量コンパクトという点以外はオリジナルの 5" Firebox Stove の方に軍配が上がると評価しています。

さあここからスタイルチェンジが始まります。その前に、

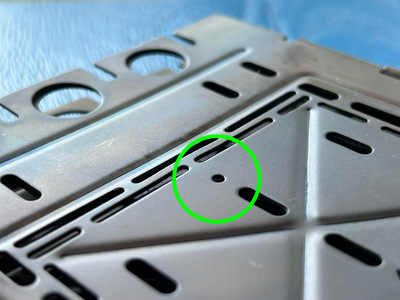

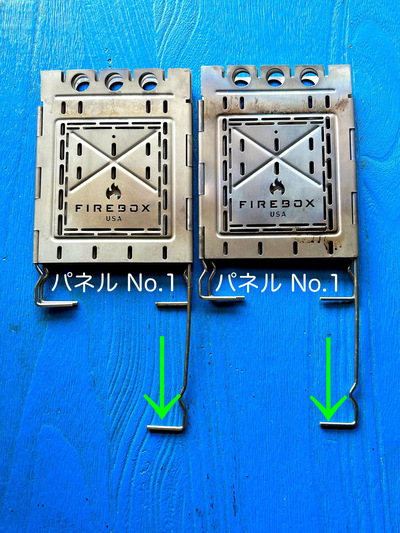

パネルナンバー(写真はパネルナンバー1)。この穴の数がそのままパネルナンバーとなります。1〜4まであり。これを覚えておいてちょーらいね。

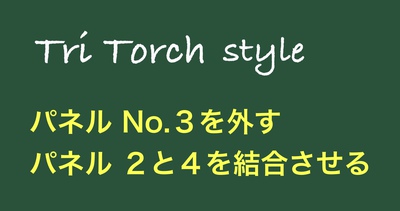

先ずは Tri Torch スタイル。これは湯沸かし専用のスタイルです。このスタイルはスウェーデニッシュトーチの様に小枝などを縦に詰め込み下から着火します。煙突効果で強い上昇炎が得られます。また TOAKS のサイフォンストーブを組み込むことも出来ます。

Tri Torch スタイルへチェンジ。

パネルナンバー3を外します。二本の脚を引き抜くだけです。そして残った3枚のパネルを三角形になる様に合わせて脚を一本差し込みます。これはとても簡単です。

この Tri Torch スタイルは上から見ると小さな三角形をしておりその面積は大きくありません。よって底面積の大きなケトルやクッカーを置く場合は頭デッカチになり不安定です。FIRE BOX の動画ではウインドダンパーを手前にしてやや奥寄りにポッドを乗せています。手前にしたウインドダンパーからは燃焼時の排気が出るのでクッカー等のハンドル焼けには注意が必要です。

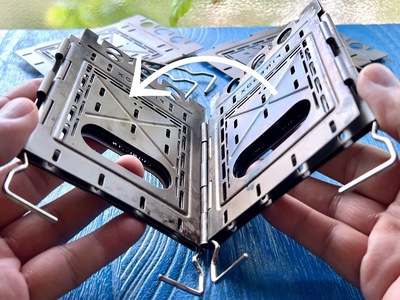

さあこれからは 2台の合体技です。

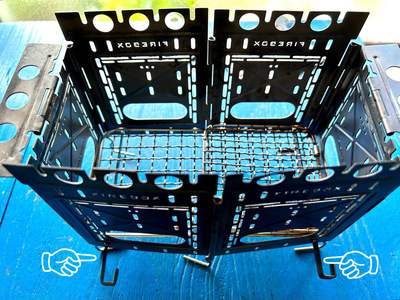

先ずは 6パネルBUSHCRAFT(横長)から。

4パネルの完成品を二つ並べて、パネルナンバー1の左右の脚を引き抜きます。パネルナンバー1を取り外した本体を向かい合わせに重ねます。

ジョイントを合わせる様に重ね合わせて外した4本の脚のうち2本をジョイントに差し込みます。

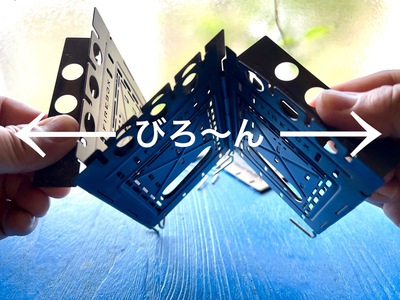

ウインドダンパーを持って左右にびろ〜んと広げます。

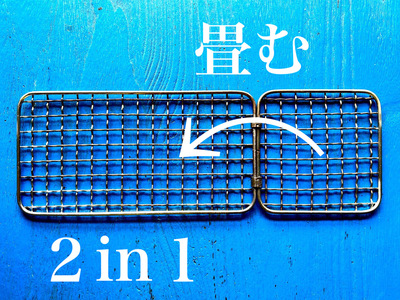

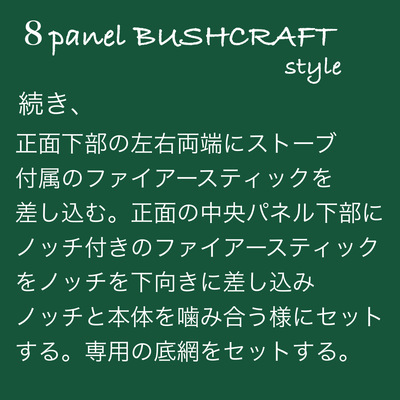

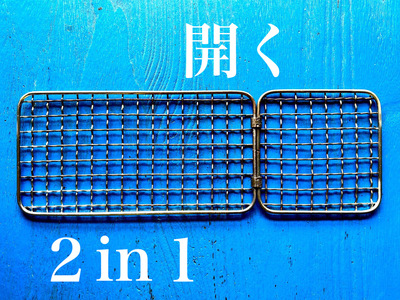

ウインドダンパーを左右にして正面のパネル下部の両端にファイアースティックを2本差し込みます。底網2in 1を畳んだ状態でセット。8パネルBUSHCRAFT の完成です。

底網は 2in1 を二つ折りに畳んでセット。

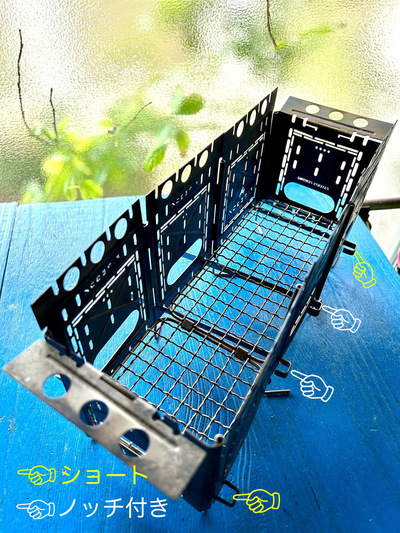

*これは笑's の B-6君に近いサイズですが通常の組み方だと深さがあるため B-6君ほど近火になりません。そこで下部に差し込むファイアースティックの位置を上にして底網の高さを上げてやると近火調理が可能になります。

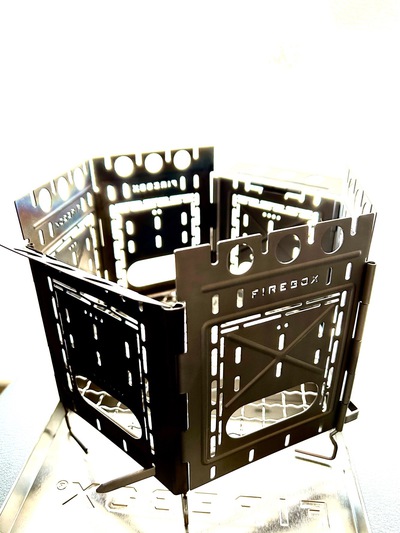

お次は6パネル FIRE PIT です。これ意外と簡単です。

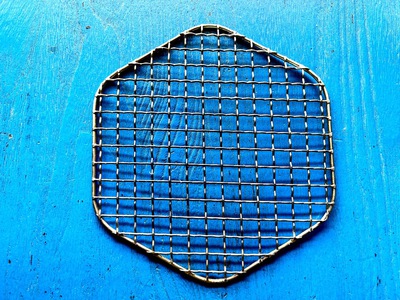

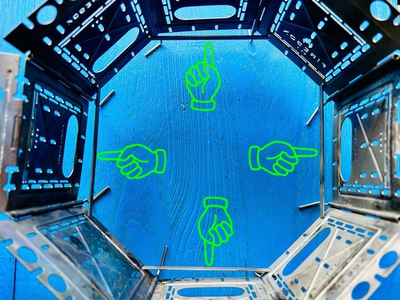

6パネルBUSHCRAFT(横長)からオクタゴンFIRE PITへ。横長の底網を外して六角形になるよう広げます。ファイアースティックはそのままです。

六角形になったら専用の底網をセットして完成。これが一番簡単かも。

6パネル FIRE PIT の完成。

6パネル FIRE PIT は1Lクラスのケトルがスッポリ入る内径を持っています。Freestyle 自体はパネルに多くのスリット、スロット、ホールが設けられているため風に対してやや弱い部分はありますが MOD kit に付属のロングタイプのファイアースティックをパネルに通してポットサポートにすれば上の写真の様にケトルの下部をストーブの炉内に沈めることが出来ます。風の影響を少しでも軽減し熾火の近火でお湯を沸かし続けることが出来ます。LODGE のスキレット6もフィットしますよ。

さあどんどんいきましょう、

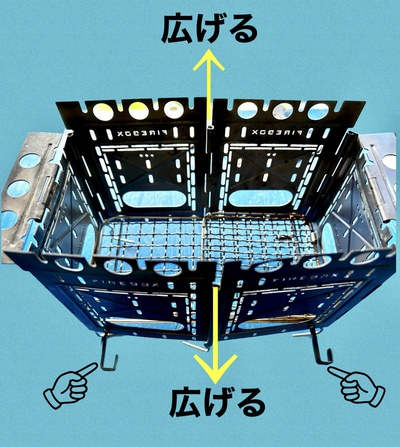

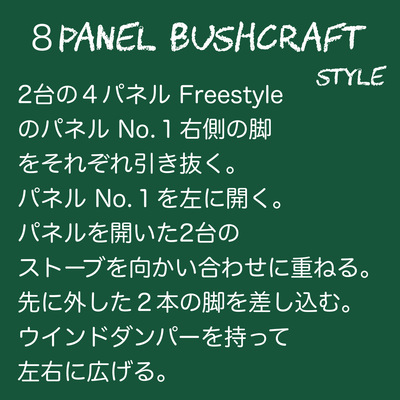

ここからはいよいよフルパネル、8枚のパネルを使ったスタイルです。先ずは 8パネル BUSHCRAFT から。正面パネルは3枚になります。

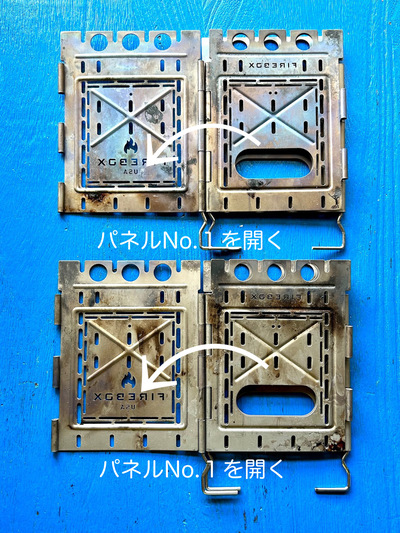

パネルNo.1の右の脚をそれぞれ引き抜き、

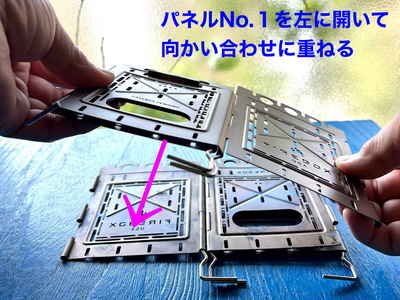

パネルNo.1を左に開き、

2台を向かい合わせに重ね抜いた脚を元の場所に差し込み、

ウインドダンパー持って左右に広げる。とここまではとっても簡単ス。

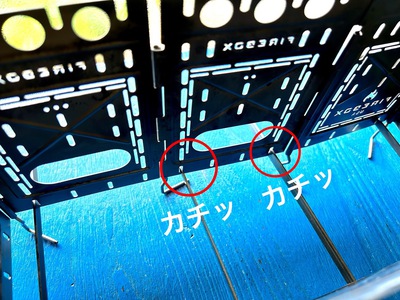

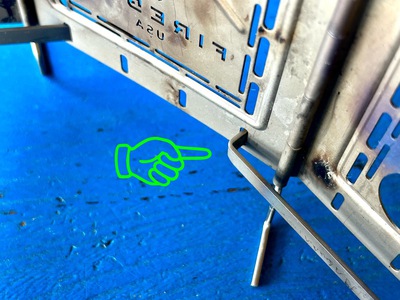

ノッチ付きファイアースティックをノッチが下向きになる様に差し込み本体とノッチを噛み合わせる。これで前後の開きが固定される。

ノッチ付きファイアースティック

8パネル FIRE PIT 完成です。2台のストーブの結合は簡単ですがその後に差し込むパーツ(ファイアースティック4本)が増えることで面倒くささが出てきます。ノッチ付きファイアースティック(2本)は横長のストーブが前後に開かないよう固定する役目がありますが、ここはストーブ付属のスティックでも構いません。またノッチ付きは一本でもOKです。

この 8パネル BUSHCRAFTスタイルは1.5L前後のクッカーを二つ並べて調理が出来るサイズです。また、その長さを活かして秋刀魚もそのまま焼けますし、左右で火の加減を変えたりどちらか片方だけ使うことも可能です。また前後の奥行きは4パネルと同じなのでアルコールバーナーやガスバーナーも組み込めます。

そして、ついに6つ目のパターンがやってまいりました。

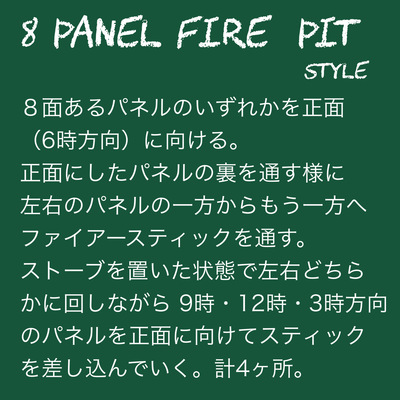

8パネル FIRE PIT です。この Freestyle で最も大きな焼き面積を持つスタイルです。小さな焚き火台としても使えます。

これ実は何て書いて説明したらよいのかさんざん考えました、詳しくは後述しますね。

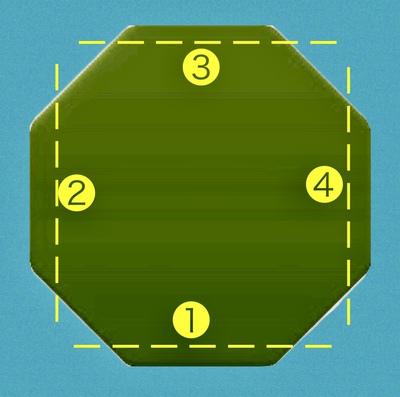

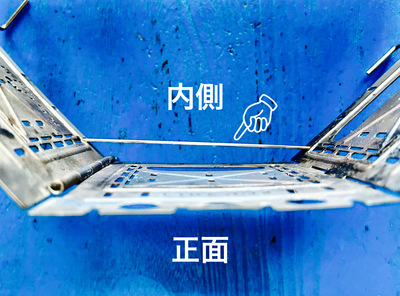

これは8面のパネルに手前から時計回りにナンバーをふったものです。別にどこか❶でも構わないのですがわかりやすい様に手前を❶にしました。上の説明をこの図で解説するなら正面パネル❶の裏(内側)を通るように❽から❷(逆も可)へスティックを通す、ストーブを回しながら正面を替えて6時・9時・12時・3時全てにスティックを通します。わかるかな、、。

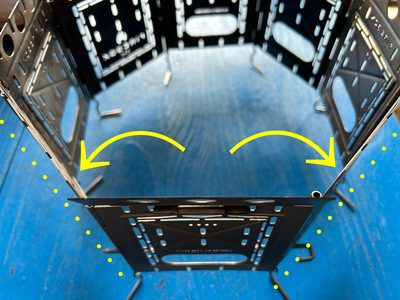

4本のスティックを差し込み終えるとこの様になります。

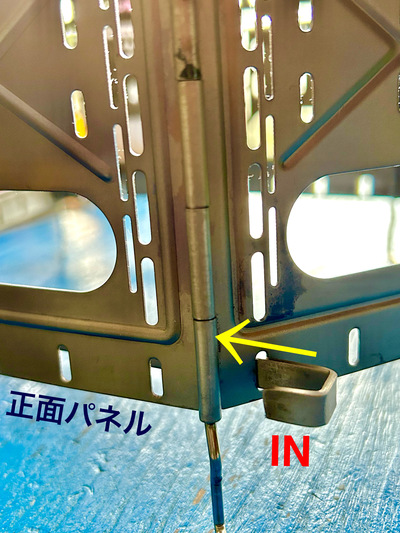

スティックを差し込むのは正面パネルに隣り合うパネル下部の端のスロットです。上の写真では右のパネルから差し込んだスティックが正面パネルの裏を通って左のパネルに抜けています。

この4本のスティックを差し込む際のコツは、、

❶『ストーブ本体を持ち上げたり傾けたりしないこと』

❷『ファイアースティックは上の写真の様に曲がっている先端をパネルのジョイント方向に向けること』です。

ストーブ本体を持ち上げると先に差し込んだファイアースティックが抜け落ちることがあります。出来るだけ下に置いた状態で一方方向に回しながらスティックを差し込んでいきましょう。そしてスティックの向きですが曲がった先端部をパネルのジョイント部に向けるのはその方がスティックを差し込む際にパネルに当たらず楽に差し込めまるからです。この辺は正直『慣れ』と『反復練習』しかありません。実を言うとワタシも最初はかなり四苦八苦してやっておりました。ただ、ある時スティックの曲がった先端部を全てパネルのジョイント部に向けたところ簡単に出来ることがわかりました。

こんな風にスティックが入ります。

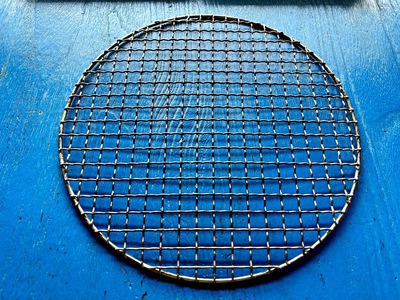

専用の底網(円形)をセットして完成です。

はあ〜疲れた〜。

さあさあ、基本6パターンが出来たところで今度は元の4パネルに戻す方法です。これは意外と簡単です。上の写真に示した大きなアールのついたジョイント部、具体的にはパネルNo.4の右側の脚を裏表2本引き抜きます。これで合体していた2台のストーブが分離します。これは6パネルでも8パネルでも同じです。後は分離したストーブに脚を戻すだけです。

こちらは奥に2枚のパネルが外されております。手前に畳まれているのは6パネルです。6パネルまでは縦横が4パネルと同じサイズに畳めます。ただ2枚分の厚みが増しただけです。このままファイアーティンパン(ケース)にも収納できます。

6パネルをそのまま畳む時は二つのウインドダンパーが外側になる様に逆Z型に畳みます。

8パネル FIRE PIT の組み立ての際に良くあるのが先に差し込んだファイアースティックの頭(曲がった方)がパネルの内側に潜り込んでしまう現象。こうなると八角形が歪になってしまいます。これを防ぐコツはスティックを最後まで深く差し込まないことです。

8パネル FIRE PIT へのスティック差し込みについてもう一点。差し込み口と出口に当たる左右のパネルは並行な時ほどスティックが楽に入ります。これはスロットが向かい合う状態になるからです。

ところが、差し込み口と出口のパネルの角度が開いてくると向かい合うスロットが斜めを向く様になるためスティックとの抵抗が増して差し込みにくくなります。こんな状況の時はストーブ内に手を入れスティックを出口に誘導してあげると比較的楽に通せます。

Freestyle は底板ならぬ底網とパネルに設けられたいくつものサイドフィードホールが原因となって灰が落ちやすく(それが燃焼効率の良さに繋がっている)、風の強い環境では『灰の拡散問題』 が起きます。この『灰問題』を軽減する苦肉の策です。金切りハサミで切れる厚みのステンレス板を適当な大きさに切って L字に曲げます。それをストーブのサイドフィードホールの内側に立て掛けます。上の写真では4枚。要は立て掛けた時に倒れなければOK。これで風上側からの風の流入と反対方向への灰の拡散が軽減されました。元々、一台の Freestyle にはサイドフィードホールが三つ(二台で6つ)もあり、それが底網とほぼ同じ高さにあるので自然に灰が溢れ出すのです。風の影響を受けにくく灰の拡散軽減のためにサイドフィードホールの数を減らす(物理的に)苦肉の策です。このL字板は重ねて MOD kit と一緒に収納できます。

これ通常の 8パネル FIRE PIT と何か違うかわかりますか? 実はファイアースティックを差し込むスロットの高さを変えて底網をサイドフィードホールよりも高い位置にセットしている状態です。これなら底網に溜まった灰が風などでサイドフィードホールから溢れ出すことはありません。焚き火台としては炉が浅くなりますが炭火での調理には B-6君の様な近火になるので熾を有効に使える利点もあります。この底網の底上げは4パネルでも6パネルでも可能です。

4パネル時に底網の位置を上げる。炭火の近火やスティックを使わず固形燃料やアルコールバーナーをセットする時にもクッカーの底面との距離を適切に出来ます。

これ基本の6パターンのうち、8パネル BUSHCRAFT からの応用技です。FIRE BOX では『キーホール』と呼んでいます。調理面とお湯などを沸かすコーナー分けを狙ったスタイルとのことですが、サイズ的にはかなりキツキツです。

こちらも FIRE BOX の動画に出てきた 『L字 スタイル』です。ただこれはかなり面倒です。形をL型に保持する為に4本のスティックと2種類の底網を取り付けなければなりません。手間や完成を見るとやや無理矢理感があります。

こうして見ると四方のパネルには多くのスリット、スロット、ホールの類いが開けられているのがわかります。これらは全て何かしらの役目を持っておりますが、風の強い環境下で使う場合は外付けの風防などを用意しなければ風上から風下へと抜ける風で炎が煽られストーブ本体のスリットから燃焼炎が噴き出す『火だるま』状態になります。

また、長めの枝などを突っ込んで先端から燃やす為のサイドフィードホール(一台に3箇所)からは風に煽られた灰が溢れ出します。下で灰を受け止めるケースも片側が浅い作りで灰の飛散を止められません。ほぼ無風に近い条件なら問題ありませんが風はウッドストーブにとっては大敵です。

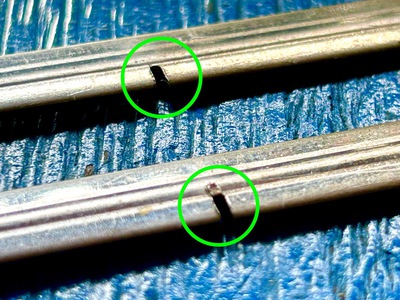

当然ながら熱による変形も見られます。特にチタン製のモデルは熱による軽微な変形がすぐに起き始めます。上の写真は熱によって反ったファイアースティック。

ストーブの上に乗せる焼き網も溶接部分が千切れました。もちろん、まだまだ使用可能です。これを『ゴミ!』とあっさり片付ける昨今の風潮には苦笑しますがそれも神経質な時代背景が裏にあるのでしょうね。

さてさて、長々と書いてきましたが道具は日々いじっているとまだまだ気づくことがたくさんあります。磨いて大切に保管するのも良いですが、何かにつけて引っ張り出しいじくり回すことで「ははぁーん、そうやったか!」と新たなアイディアも浮かぶものです(暇か!)。

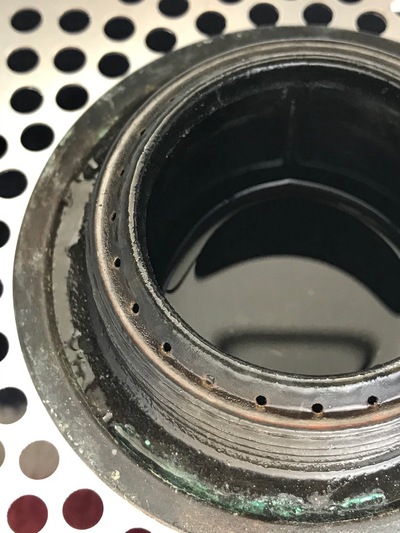

ハッ!と思いついたら即実行!(暇か)6パネル FIRE PIT への変型時に使える『灰受け』の発見デス。Trangia DUOSSAL のフライパン(ストームクッカー27のフライパン)です。「もったいない!」って? いえいえ、このフライパン、外はアルミですが内側はステンレスの二層構造で、ノンスティックなどのコーティングも施されていないので実にタフなのです。「いやいや、DUOSSAL のストームクッカーはどないなるのん?」、はい、それも解決。代用できるフライパンを見つけました。

4パネルの時も使えます。

それでは皆さんごきげんよう。

2023年04月22日

キャンプ MAY 普通の目線で

来月の GW ごった返し予想のキャンプ MAY 2023 に持ち寄る道具立てに一点の追加あり。

iwatani CB-ODX-1

キャンプMAY では奥さんのリクエストでこの CB-ODX-1 が持ち出されることになりました。ようやくこれが『使える』季節となったということです。今回はこの 【 CB-ODX-1 】を普通の目線で見たいと思いまする。

CB-ODX-1は屋外での風を効果的に防ぐ二重の風防と外向きに噴き出す燃焼炎の高火力、ダッチオーブンも乗せられる頑強な脚。そんな触込みで登場した屋外用カセットコンロです。しかし、その実態は、

最大の売りである二重の風防は使用するクッカー(鍋やフライパンなど)のサイズを選ばないと殆ど効果がない、という結果でした。

特に二重の風防の内側、円形の風防よりも小さな径のクッカーを使うと横風を風防内に取り込んでしまうという逆効果。

少なくとも内側の円形風防の径と同じか、それより大きめのクッカーを使うことで風防効果が発揮されます。

これは実際にやった完全失敗例。

風防内に取り込まれた風は燃焼炎を大きく煽り流してしまいます。

お湯はなかなか沸騰せず、煮物も煮えず焼き物は焼きムラが起きる。どんなに火力を上げても無駄だと実感しました。カップ二杯ほどのお湯なら沸かせますが、、。

燃焼炎が風に煽られ沸騰や調理に時間がかかることでボンベの気化が追いつかなくなります。するとボンベは冷え出し火力がダウンします。(上の写真では700mlほどのお湯を沸かすのに10分以上かかり結果的にはボンベが冷えて火力がダウン。気温8℃、風4M前後)これを使用するには酷な条件でした。

ボンベの冷えに対して効果を発揮するとされるヒートパネルも装備はされていますが一度冷え出したボンベを回復させられるだけの効果はありません。

使用中にボンベが冷えるのはどの機種も同じです。ただ、このCB-ODX-1 に関しては明らかに冷えが早いと感じます。自宅で10数年使っている古いカセットコンロ(同じイワタニ)は使用中の火力ダウンが全く見られません。同じ屋内、同じ室温でもCB-ODX-1の方が明らかに早く火力ダウンが起きる、これは、、

この外側の風防が原因かも。

*手前、使用歴10数年のイワタニのカセットコンロ。どちらかと言えば奥の CB-ODX-1の方が安全と言えます。

これまでの屋内用のカセットコンロには風防が無く、燃焼によって生じる熱は四方に輻射熱として広がります。対してCB-ODX-1の場合は二重の風防が輻射熱の広がりを抑える役目もあり、それはバーナー部右側に位置するボンベの収納スペースにも熱が伝わりにくいと言うことを意味します。

とある晩秋キャンプ(11月下旬)にて。朝の湯沸かしでパワーガスも効果なく火力ダウンし沸騰せず。

輻射熱を効果的に防ぐと言う点では CB-ODX-1はとても安全だと思います。特に蓄熱性の高いスキレットやダッチオーブンを使用した場合にはこの安全性がものを言います。

しかし人が寒いと感じる季節や長袖を着る時期には逆に輻射熱の恩恵を得られなくなる。このキャンプ用カセットコンロは安全である以前にボンベが冷えて火力がダウンしてしまい『使えない』状態となるのです。使う季節や環境を選ぶと言うのはここにあります。肌寒くなる季節から真冬、冷え込む春先までは同社他社含めたパワーガスを使用しても強い火力が維持できるのはほんの数分です。

風に関しては付属のキャリングケースを開いて立てるという方法が一番簡単ですが、風の強い環境下ではケースが倒れて危険です。

苦肉の策ですが私はアルミのウインドスクリーンをバラして外側の風防に沿って横向きに立てて使っています。

日本の国民的コンロを不動のものにする『器具せんつまみ』

クッカーのサイズを選ばないと殆ど役に立たなかった風防、肌寒い季節にはボンベの冷えが早く火力ダウンが頻繁に起きる、、など良いとこ無しの印象ですが二つだけ決定的な『強み』があります。それは『器具せんつまみ』と『ボンベ交換』のイージーさです。カセットコンロの最大の強みは器具せんつまみ一つで点火から火力調整そして消火までを微細に確実にコントロールできる点にあります。何一つ難しいところはありません。ひねって回すだけです。そして『ボンベ交換』の簡単さです。カバーを開けて上下正しくボンベを置いてグイッと押し込むだけで接続されます。使用途中でも熱い部分に触れることなくボンベの交換ができます。ガスやガソリン、アルコールなどキャンプ用の燃焼器具は山ほどあれこれほど簡単なコンロは他にありません。最近は分離型のCB缶ストーブが登場しているのでそれらに関しては簡単と言えるかもしれませんが。とにかくこれはキャンプ道具に精通していない人でも普通に扱える道具なのです。

CB缶と言えばこの方!SOTO ST-310 とその周辺機器です。SOTO ST-310 の最大の売りは CB缶仕様に加えてマイクロレギュレーター機能を搭載している点です。屋外で使う場合は風を効果的に防ぐ対策は必須ですが、同じ環境、同じガスで使用してもこちらの方が CB-ODX-1より火力の安定が長続きします。

ただ、皆さんご存知の点火のやりづらさ(周辺パーツである程度解決できるものの)と使用途中での不測のボンベ交換が難しい点が慣れない人にはネックとなります。特にボンベ交換は熱く熱せられたバーナー部で火傷をする可能性もあり慣れた人が厚手のグローブをはめて行うのが最善の策です。

つまり火力安定に不可欠なマイクロレギュレーター機能もカセットコンロの『器具せんつまみ』や『ボンベ交換』のイージーさには負けるのです。これはキャンプ道具に精通した人たちの目線では分からない部分でもあります。もし自分以外の家族が使うのであれば断然カセットコンロの方が簡単なのです。もちろん、輻射熱による危険を承知の上でのことですが。

約一年ぶり(昨年6月以来)の出動となる国民的熱源の活躍や如何に。

追記 2023/04/25

どうやら キャンプ MAY はおおよそ雨との予報。ただし、まだ一週間先なので予報の精度は低い。もし、予報通りの雨キャンプならタープの下でこの CB-ODX-1 とストームクッカーがメインになるかもしれないね。

iwatani CB-ODX-1

キャンプMAY では奥さんのリクエストでこの CB-ODX-1 が持ち出されることになりました。ようやくこれが『使える』季節となったということです。今回はこの 【 CB-ODX-1 】を普通の目線で見たいと思いまする。

CB-ODX-1は屋外での風を効果的に防ぐ二重の風防と外向きに噴き出す燃焼炎の高火力、ダッチオーブンも乗せられる頑強な脚。そんな触込みで登場した屋外用カセットコンロです。しかし、その実態は、

最大の売りである二重の風防は使用するクッカー(鍋やフライパンなど)のサイズを選ばないと殆ど効果がない、という結果でした。

特に二重の風防の内側、円形の風防よりも小さな径のクッカーを使うと横風を風防内に取り込んでしまうという逆効果。

少なくとも内側の円形風防の径と同じか、それより大きめのクッカーを使うことで風防効果が発揮されます。

これは実際にやった完全失敗例。

風防内に取り込まれた風は燃焼炎を大きく煽り流してしまいます。

お湯はなかなか沸騰せず、煮物も煮えず焼き物は焼きムラが起きる。どんなに火力を上げても無駄だと実感しました。カップ二杯ほどのお湯なら沸かせますが、、。

燃焼炎が風に煽られ沸騰や調理に時間がかかることでボンベの気化が追いつかなくなります。するとボンベは冷え出し火力がダウンします。(上の写真では700mlほどのお湯を沸かすのに10分以上かかり結果的にはボンベが冷えて火力がダウン。気温8℃、風4M前後)これを使用するには酷な条件でした。

ボンベの冷えに対して効果を発揮するとされるヒートパネルも装備はされていますが一度冷え出したボンベを回復させられるだけの効果はありません。

使用中にボンベが冷えるのはどの機種も同じです。ただ、このCB-ODX-1 に関しては明らかに冷えが早いと感じます。自宅で10数年使っている古いカセットコンロ(同じイワタニ)は使用中の火力ダウンが全く見られません。同じ屋内、同じ室温でもCB-ODX-1の方が明らかに早く火力ダウンが起きる、これは、、

この外側の風防が原因かも。

*手前、使用歴10数年のイワタニのカセットコンロ。どちらかと言えば奥の CB-ODX-1の方が安全と言えます。

これまでの屋内用のカセットコンロには風防が無く、燃焼によって生じる熱は四方に輻射熱として広がります。対してCB-ODX-1の場合は二重の風防が輻射熱の広がりを抑える役目もあり、それはバーナー部右側に位置するボンベの収納スペースにも熱が伝わりにくいと言うことを意味します。

とある晩秋キャンプ(11月下旬)にて。朝の湯沸かしでパワーガスも効果なく火力ダウンし沸騰せず。

輻射熱を効果的に防ぐと言う点では CB-ODX-1はとても安全だと思います。特に蓄熱性の高いスキレットやダッチオーブンを使用した場合にはこの安全性がものを言います。

しかし人が寒いと感じる季節や長袖を着る時期には逆に輻射熱の恩恵を得られなくなる。このキャンプ用カセットコンロは安全である以前にボンベが冷えて火力がダウンしてしまい『使えない』状態となるのです。使う季節や環境を選ぶと言うのはここにあります。肌寒くなる季節から真冬、冷え込む春先までは同社他社含めたパワーガスを使用しても強い火力が維持できるのはほんの数分です。

風に関しては付属のキャリングケースを開いて立てるという方法が一番簡単ですが、風の強い環境下ではケースが倒れて危険です。

苦肉の策ですが私はアルミのウインドスクリーンをバラして外側の風防に沿って横向きに立てて使っています。

日本の国民的コンロを不動のものにする『器具せんつまみ』

クッカーのサイズを選ばないと殆ど役に立たなかった風防、肌寒い季節にはボンベの冷えが早く火力ダウンが頻繁に起きる、、など良いとこ無しの印象ですが二つだけ決定的な『強み』があります。それは『器具せんつまみ』と『ボンベ交換』のイージーさです。カセットコンロの最大の強みは器具せんつまみ一つで点火から火力調整そして消火までを微細に確実にコントロールできる点にあります。何一つ難しいところはありません。ひねって回すだけです。そして『ボンベ交換』の簡単さです。カバーを開けて上下正しくボンベを置いてグイッと押し込むだけで接続されます。使用途中でも熱い部分に触れることなくボンベの交換ができます。ガスやガソリン、アルコールなどキャンプ用の燃焼器具は山ほどあれこれほど簡単なコンロは他にありません。最近は分離型のCB缶ストーブが登場しているのでそれらに関しては簡単と言えるかもしれませんが。とにかくこれはキャンプ道具に精通していない人でも普通に扱える道具なのです。

CB缶と言えばこの方!SOTO ST-310 とその周辺機器です。SOTO ST-310 の最大の売りは CB缶仕様に加えてマイクロレギュレーター機能を搭載している点です。屋外で使う場合は風を効果的に防ぐ対策は必須ですが、同じ環境、同じガスで使用してもこちらの方が CB-ODX-1より火力の安定が長続きします。

ただ、皆さんご存知の点火のやりづらさ(周辺パーツである程度解決できるものの)と使用途中での不測のボンベ交換が難しい点が慣れない人にはネックとなります。特にボンベ交換は熱く熱せられたバーナー部で火傷をする可能性もあり慣れた人が厚手のグローブをはめて行うのが最善の策です。

つまり火力安定に不可欠なマイクロレギュレーター機能もカセットコンロの『器具せんつまみ』や『ボンベ交換』のイージーさには負けるのです。これはキャンプ道具に精通した人たちの目線では分からない部分でもあります。もし自分以外の家族が使うのであれば断然カセットコンロの方が簡単なのです。もちろん、輻射熱による危険を承知の上でのことですが。

約一年ぶり(昨年6月以来)の出動となる国民的熱源の活躍や如何に。

追記 2023/04/25

どうやら キャンプ MAY はおおよそ雨との予報。ただし、まだ一週間先なので予報の精度は低い。もし、予報通りの雨キャンプならタープの下でこの CB-ODX-1 とストームクッカーがメインになるかもしれないね。

2023年04月15日

キャンプ MAY の演習 その❶

来月のキャンプ、『キャンプ MAY』の道具立てと予行演習を兼ねてあれこれ試す。

G2 /5" Firebox Stove を両脇に従えた B-6君。ウッドストーブを三台並べただけのコンポーネント。

笑's の B-6君 は元々奥さん専用のグリルストーブだが管理や手入れ運用は一切がっさいアタシの役目。奥さんは焼くだけ食うだけざんす。毎回、この B-6君を持ち出すのは炭火調理のスペシャリストだからです。『炭火の近火』これが B-6君を重宝する理由です。

両脇の G2 /5" Firebox Stove は頑強なステンレス製と軽量なチタン製。ステンレス製の方は奥さんの無茶なガンガン焚きにも耐えられる頑強さから主に最大火力での湯沸かしや奥さんの焚き火禁断症状を抑える為の豪火で猛火な焚き火に使われ、チタン製の方は Trangia のアルコールバーナーを組み込んて『のんびり調理』を担当する。LODGE のミニサーバー二つを二台のFIRE BOX stove にそれぞれ乗せて同時調理などにも使えちゃう。

つづく

2023/05/02 追記

Kickstarter キャンペーンで半額購入した FIRE BOX が昨日ようやっと届きました。さて、どないしまひょ。

2023年02月01日

二月の雑記

今年も早31日が過ぎて今日は2月1日ざんす。年末からの寒さと曇天は無くなりつつありますが、、いやいやまだまだ寒さの底はこれからだと思うざんす。

二月が始まって初っ端の今日はいきなりの外メシ。午後2時を回って漸く昼メシざんす。本日の外メシはスーパーの弁当と惣菜。それにお湯を沸かして温かなお茶をズビズビズバババと啜ります。風が強いのでウインドスクリーンは必須。

本日のバーナーベースは Trangia T-3 トライアングルです。もう何年も使い続けていますがアタシ的にはこれが一番手っ取り早く合わせやすい。ウインドスクリーンは大きなものは要らない。ケトルやクッカーの底面が隠れるほどの高さで十分ざんす。

熱源は TOAKS のサイフォンストーブ。寒い時期は少しでも早くお湯を沸かしたいので点火から本燃焼までの立ち上がりが早いコレを使います。一人分のお湯ならコレと少量のアルコール、そして大き過ぎないケトルかクッカーがあれば十分です。二人分以上のお湯で1L近い量を沸かすなら 本家 Trangia のアルコールバーナーです。

本日は他にも荷物があったので極力小さく軽量化を図りました。カップは belmont さんのチタントレイルカップざんす。普段はあまり使いませんが今日は他の道具に合わせました。

このカップは工夫すれば Trangia の 600ml アルミケトルに収まります。工夫と言ってもハンドルの片方を外すだけざんす。ただし蓋までピッタリなんて都合の良いことにはなりません。蓋はしっくり返して(江戸っ子か)乗せるだけ。そのままサイズぴったりのジップロックに入れれば蓋も外れず持ち運べます。*補足までに本来チタントレイルカップはハンドルを外さなくてもこの小さなケトルに入るのですが、アタシがカップとケトルの隙間に小さなファイアースチールを押し込んでいるので入りにくいだけです。

正月のキャンプ以降、適当な落ち枝を拾ってきては夜寝る前の1時間ほどで削り一晩オリーブオイル漬けして翌日仕上げ削りと磨き直す。それを小さなジッパー付きのポリ袋にオリーブオイルを染み込ませたキッチンペーパーを入れその間に木工品を差し込み更に一晩寝かせます。これあくまで我流ざんす。最後に MORA のフックナイフでマークを刻みその際にオイルが滲み出てきたら完成ざんす。

拾ってくるのは主に松、楠、桜ですが、この辺りで拾ってくる松はあまり良い色合いにならず、楠はほぼ白木同然、桜は深い飴色になります。ただ、桜の落ち枝はほぼ枯れたり腐ったりして柔やわなので落ち枝から使えるものを見つけるのが大変です。

桜の落ち枝から削り出したバターナイフ、スプーン、ナイフ、マドラー。どれもモドキです。実を言うとこうして落ち枝で作る木製のカトラリーは殆ど自宅で使われることはありません。唯一、使われるのがバターナイフです。これは水やお湯に触れることがなくマーガリンの容器に挿しっ放しにしておくことで油分が染み込んで味が出てきます。他のスプーンやナイフは洗うことや手入れを考えると金属製が一番であり、出番はありません。では何故作るのって? それはね、たまに外で飯を食う時(店内外食ではなく)、公園や河川敷、浜や何処かの山の岩の上とかで簡単な昼メシや飲み物を作り食う時に使うためです。その際に最も使うのが『混ぜる』『すくう』『突き刺す』『挟む』なのです。『混ぜる』は砂糖やミルク入りのスティックもの(コーヒーはブラックなので混ぜるは必要なし)とカップスープの素など。『すくう』具入りのカップスープやカレーなど。『突き刺す』はソーセージや果物など。『挟む』は箸。その中で特に多く使うのが『混ぜる』ざんす。なので、今後は携行し易いサイズの『混ぜる』マドラーの役目を果たすものを作っていこうかと。

この日は午前中独学で絵の勉強。といってもほんの挿絵程度。昔よく描いていたけど長年やってないと思うように筆が走らないね。南向きのベランダに面したキャンプテーブルの上で簡単湯沸かし。いつもの外メシ道具でござんす。

Trangia の小さなケトルとトライアングル、ストーブは TOAKS。

昼メシはカップヌードル。やっぱカップヌードルは小さなフォークで食わなきゃ。発売当時は小さな透明のプラフォークで食ってたっけ。

スープは軽く飲んで捨てる。その代わりにスティックのチャイオレを一杯やる。混ぜ混ぜは数日前に作ったばかりのヘラ状マドラー。

土曜の午後、仕事が終わって帰宅、アルコールバーナーで沸かしたお湯をクピルカに注ぐ。スティックのチャイオレを混ぜるのは桜の落ち枝から作った小さなスプーン。

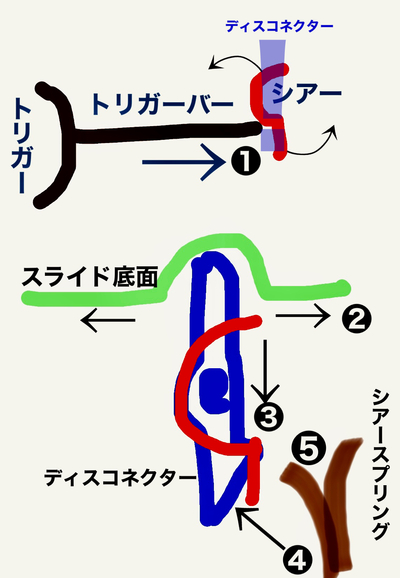

これキャンプとは全然関係ありませんが、、もう彼此20年は会っていない大阪時代の友人からの LINE でオモチャの GUN の調整を引き受けました。友人と現物は遠く離れた沖縄にあり。短い動画でここが調子が悪いときたので考えられる幾つかの原因と調整の方法をスマホの手描きアプリと文章で送ってあげました。治れば良いけどね。

ホント久しぶりのドライブ野外ランチ。晴天、気温は10°C前後で風は微風。ダム湖の周囲に点在する駐車スペースに車を停めハッチオープンでテーブルと椅子だけを展開。奥さんは車内で後部シートを倒して『牢名主』スタイル。アタシはのんびりと簡単な昼飯の支度をする。

Trangia のストームクッカー(27)に純性のガスバーナーとユニフレームのミニダッチ6をセットする。このミニダッチオーブン、ストームクッカー27にピッタンコフィット。アルコールバーナーではなくガスにしたのは微細な火力調整が出来るから。中身は舞茸、平茸、シメジに鶏肉のミンチをスプーンで団子にしたもの。それをコトコト炊きながら最後に汁ビーフンと塩スープを加える。

お湯は Trangia のアルコールバーナーでゆっくりと沸かす。温かいお茶を淹れるためだ。飯を食っている間にボチボチと沸いてくれる感じでよい。

キノコと鶏肉のミンチが煮えたらビーフンとスープを入れて2分ほど煮込み、あとは火を止めズシリと重い蓋を乗っけて余熱調理。

具沢山の汁ビーフンには新鮮な柚子胡椒を合わせる。お茶を淹れたら途中で買ってきた饅頭や柏餅と合わせる。

篠栗駅のすぐ前の饅頭屋で買ってきた黒糖饅頭。フワフワ旨旨。

本日のキレモノは ESEE IZULA 440c。食材・木材、パッケージ開封からコード類の切断まで用途が広いざんす。

梅も咲き出したあるよ。

海岸線の松原で拾った一つの木片。松の一部だということは匂いでわかる。キレモノを当ててみると硬い。まるで鰹節の様に硬い。長さは10センチほどで形は複雑に捻じ曲がっている。これは、、自宅に戻って炭素鋼のナイフで削ってみた。途端に松脂の匂いが鼻をつく。『ファットウッド』だ。松の樹脂が凝縮して硬く締まった木質、表面の枯れた樹皮を削り落とすと下から蝋の様な独特の艶と滑り具合。一部は霜降り肉の様でまた多くの部分が樹脂が固まった特有の色合いと匂いで覆われている。

色の濃い部分を少しだけ削ってライターで火をつけてみる。表面を覆っていた枯れた樹皮とは明らかに違う燃え方をする。炎がスゥ〜と上方に伸び上がり黒い煤を含んだ煙が上がる。これは良い着火剤となる。

近くのお山に登ってきました。標高は300Mちょいの低山です。お年寄りも子供も登る地元のお山です。ただし、油断すると下山で大怪我する可能性がある登山道です。ザックはふと思いついてマックスペディション。大きな外ポケットがこの上なく便利です。BAHCO のラップランダーが真横に入る大きさです。ここにファストエイドキットやフラッシュライト、KINCO のレザーグローブ、小さなシースナイフとマルチツールなどを入れておきます。

あまり人が辿らないルートから登ります。途中、倒木にきれいに並ぶキノコ(毛皮茸)や冬籠明けのバッタなどと出会いました。

本日のお供は IZULA Ⅱ 。先日研ぎ直したばかりです。別に何に使うわけではないけれど、ザックの右サイドにシースに取り付けたパラコードを結び本体はマンパの右ポケットに入れておきます。

キツい登りをもう少し(50mくらい)で登り終えるというところであっさりと引き返しました。下山中の高齢の女性がちょっと危なかしかったからです。頂上まであと少しの所ですれ違い挨拶をした際に下山ルートを聞かれました。よく見るとタウンユースのウォーキングシューズです。そこまでの山道は濡れた石と丸太と木の根道でかなりの急坂でした。流石に心配になり後を追うようにあとをついて降りました。途中、平坦な場所で『頂上は人がいっぱいでしょうから』と引き返した理由とルートの説明をして、その後はアタシが前に出て付かず離れず下山、目的の舗装道まで誘導しました。アタシはそのままさらに下山していつもの休憩ポイントで湯を沸かし甘めのスティックオレとビスケットを腹におさめ帰路につきました。

本日の収穫は小さなサルノコシカケ。これはナイフのストロッピングに使います。

昨年11月に個人売買のマーケットで手に入れた PYROCERAM パイロセラムのキャセロールです。あれから丸3ヶ月、ちょうど寒い季節にわが家の鍋物、うどんや汁ビーフン他煮物などに使われてきました。これを使う最大のメリットは前日の鍋物の残りをそのまま冷蔵庫に保存して翌日そのまま火にかけられ、またはレンジでチン出来るところにあります。斜め切りにしたバケットにオリーブオイルと卵と牛乳の溶いたものを回しかけ、ソーセージなどを並べてオーブンで焼くことも可能です。焦げつきはお湯で簡単に落とせます。保温性も高く沸々と煮立った状態でテーブルに出しても暫くはコトコトと煮立ったままで熱々を頂けます。いずれキャンプに持ち出そうかと考えていますが、ガラス質(耐熱強化ガラス)なので底が滑りやすく下手な五徳に乗せると滑り落ちる可能性があります。いろいろ試した結果、もっとも滑らず安定して受け止めてくれたのが MSR のドラゴンフライでした。

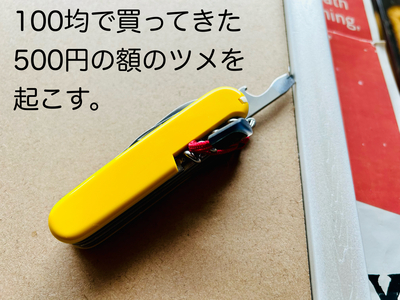

30年以上前にアタシが買った映画のポスターが壁に貼られたままボロボロになっていたのを奥さんが額に入れようと言い出し100均で500円の額を買ってきた。裏側のツメが10ヶ所以上ありそれをスイスアーミーナイフのボトルオープナーで曲げ起こす。缶オープナーもボトルオープナーも今では使う機会も減ったけど他の使い道が出来るから重宝する。

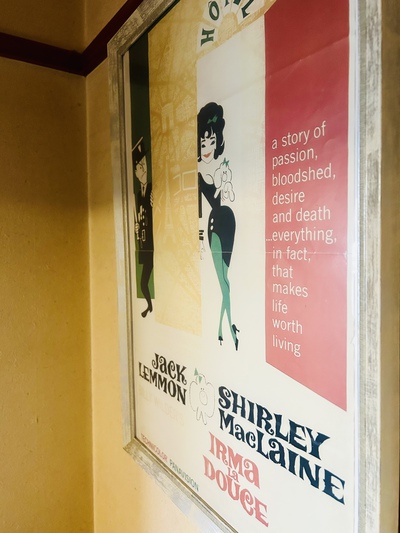

『あなただけ今晩は』原題 Irma la Douce

1963年公開 ビリーワイルダー監督、シャーリーマクレーン、ジャックレモン主演の映画です。この映画何度見ただろう、、。ポスターは海外のもので30年以上前に函館の雑貨屋さんで買いました。

うーむ、休日に見渡す限り何もない、、これ昼飯のこと。食品のストッカーや奥さんの隠しフード、冷蔵庫など漁ったら出てきました。『蕾菜:つぼみな』『トロけるチーズ』『カップスープの素』『早茹でマカロニ』使いかけなど関係ない、腹が減ってる、、何か作ろうと LODGE のスキレット6を出して『蕾菜』を並べオリーブオイルとマヨネーズを掛け回して火にかける。時折り転がしながらオイル焼きして、もう一方で『早茹でマカロニ』を茹でる。マカロニが茹で上がる頃にはスキレットの『蕾菜』もいい具合に焼き上がり。マカロニのお湯を少し捨ててそこへカップスープの素を入れかき混ぜる。それをスキレットの蕾菜に掛け回しカレーパウダーとトロけるチーズを振って蓋をする。火を止め余熱でチーズがトロけたら出来上がり。これが何の料理かなんてわからない。あとはハフハフいって食うだけだ。コーヒーはドリップパックで拘り無し。ミスドのカップは実店舗用の使い古し。

購入から何年経ってどれほど使っただろう。MORA 860 M Companion はステンレス鋼(Sandvik 12C27)バージョンの方だ。カーボンスチールの方を選ばなかったのは調理や雨天での使用も考えたから。手入れは楽に越したことなし、これアタシの道具の基本です。この MORA 、少なくとも10年は使っています。その間何度も研ぎましたが、基本的にセラミックによるタッチアップ程度でも十分に切れ味が保てましたので本格的な研ぎはしていません。今回、例によって800〜1000、2000番と大まかに耐水ペーパーによるシャカシャカ研ぎにかけました。最後にコンパウンドを塗布した2000番の使い古しの耐水ペーパーでストロッピング。薄々のペーパースライスはカッティングエッジの欠けを確認するために行います。結果は上々。これからも宜しうおたの申します。

あちこち探して通販サイトでオーダーすれば『在庫確保できませんでした』とキャンセルされること2回。色違いはあれどやっぱりこの色が好きだからダメ元で本家本元のサイトに問い合わせると、、『在庫ございます。出荷可能です」とあっさり解決。

3年前に遠く海外の通販サイトでバカ安されていた OSPREY のザックを取り寄せほぼ毎日仕事に休日にと背負っていた。そんな時奥さんから「かなり色褪せてきたね〜」とのお言葉がありそれでも『まだまだー!』と使って参りましたが、年も改まりここらでいっちょモチベーション上げまひょか!と適当なザック(25〜30L、デザートカラー、丈夫 で小物が分けて収納できる)を探していたのです。

本日届いた MILLET のザックは 30L、デザートカラーで小物を仕分け収納できるコーデュラ素材のものです。流石に新品だけあってショルダーパッドなども硬くクセのない状態。今日の今日まで使っていた OSPREY から荷物を移し替え、最後に各部のストラップを調整後に余ったストラップ部分はプラプラしない様に全て畳むか結ぶかして処理しておきます。アタシ、あのストラップぷらぷらしてるのが嫌いなのです。かのヴェトナムの地で戦った際にブッシュに引っ掛けないよう余分なストラップは丸めて畳んで処理することを覚えたのです(嘘こけ!)。

二月最後の祭日、八女まで足を伸ばしました。お雛 ぼんぼり祭りで午後からはそれなりに人出はありましたが午前中から出張っていたあたしら夫婦は余裕で古い街並み散策ができました。途中、立ち寄った老舗油屋・現在陶器屋さんでキャンプ好きの店主ご夫妻と話し込み大盛り上がりで帰ってきました。

2022年11月06日

ウインドバーナーでいきましょ

祭日に奥さんの「散歩行くよー!」の号令の元、『 歩き』に行く。少し離れたショッピングモールにチャリを停め昼メシの『爆弾おにぎり』と『片手でのり弁』、2個入りのおはぎを買って歩き出す。河川沿いの桜並木をキャンプで使う『焚き付け』を拾いながら歩く。太くて折れそうにない落ち枝は FISKARS のギアプルーナーでカットしてエコバッグに放り込んでいく。1キロも歩かないうちに「そろそろお昼ご飯にする?」と奥さん。「早!!」とアタシ、てな訳で近くのベンチに腰掛けアタシは湯沸かし。家でクピルカのカップ一杯分のコーヒー豆を挽いてきた。湯沸かしは『瞬間湯沸かし器的』な MSR のウインドバーナーにお任せ。ここでめでたく昼飯を食い、奥さんの「撤収〜」の掛け声と共に帰路につく。早!

土曜日、仕事を片付け海に向かう。この上なく晴れ渡った秋空。そしてこの日は風が殆どない。この辺りは朝は釣り人がちらほら、犬の散歩やジョギング、散歩の人も多いが昼少し前から昼下がりまでの時間はほぼ人が消える。この日も湯沸かしは MSR ウインドバーナーにお任せ。お湯だけあれば良い時はこれが一番。

いつもの様にソロテント用のグラウンドシートを砂浜に敷き四隅を流木でペグダウンする。砂が上がるのはしかたがないが、せめてもの工夫で、、、打ち上げられていた竹をキレモノで割り、更に割れ目を入れてシートの四隅を写真の様に挟んで立ち上げる。

シートの上にセットするのはこれまたいつものケツの友、クレイジークリークのシートチェア。これ砂浜で使うには最高の椅子ですが、より快適に過ごすためにグラウンドシートを敷く前に座る場所の砂を少しだけ凹ませておく。

一息ついたら湯を沸かし、

その日の朝に挽いてきた豆を使ってコーヒーをドリップしてサーモスにストックしておく。

20年以上前に買ったサーモスのチタンボトルは兵庫県三木市の神社の階段から滑り落ちた時の大きな凹みが残っている。今は片手でキャップを開くアクティブボトルが流行りだけどアタシは時々昔ながらのカップ式を使いたくなる。熱いものを飲む時はこれがいい。

ええ天気やね〜まったく、

帰り道に森林公園の中を歩くと『秋あかね』が陽だまりにじっとしていた。昨日は仕事先で大きな白い『壁チョロ』に出くわした。一つの大きな仕事をやり終えて少し時間が出来たことで目につくものが多くなった。

MSR のウインドバーナーは風をものともしない耐風湯沸かしバーナーだけど、実は風の強い日は点火がやり難い。ポットを被せてからオートイグナイターで点火可能なジェットボイルとは違い点火はライターやマッチ、ファイアースチール等で行う。上部のポットにすっぽり覆われる燃焼部には風防と呼べる物が無い。風が強い環境下では片手で燃焼部の風上側を覆い、もう片手で火力調整ツマミを回しガスの出る音がしたらすかさず点火する。物陰がある場所ならそれを利用するが無ければ自分の体を風防にする。点火後は強風下でも全く変わりなくお湯を沸かせる。ただし、背が高いデザインなので安定した場所に置くことと突風に煽られ倒れない様に工夫すること。

この日の昼飯はカップスープ。ウインドバーナーで早茹でマカロニを湯がいたらその茹で汁でスープを溶かし最後にマカロニをどっさりと入れる。

この日のキレモノは EKA の Swede88。オピネルと並んでサイズの割に超軽量なフォールダー。威圧感や恐怖感を感じずらい(人によるけど)雰囲気も◯。

2022年10月13日

平日デイキャンプ 度々・吉野山

こんにちは、またまた吉野山(佐賀県三瀬村)に行ってきました。やっぱ平日ですわ、キャンプもデイキャンプも。それでも未だキャンプブームは衰えず馴染みのキャンプ場も予約は空きなしかキャンセル待ちばかり。いつもと違うサイトでしたが何とか[空き]を見つけて予約したのは二日前のことでした。

この日は快晴の秋空。風も心地よく強い日射も日陰を作れば快適快適。小川沿いの『せせらぎ1号』に車を入れ先ずは KELTY のタープを張る。今回は強い日差しと太陽の動きに即した壁張り。奥さんの昼寝用に ogawa のインナーテントのみを設置。あとは椅子二脚とテキーラテーブルの拡張セットのみ。

着いてすぐに軽トラでやってきたのはいつもの管理人のオバチャン(お久しぶりでした)。奥さんと話が弾んで二度目に来た時にミカンの差し入れを頂きました。ありがとうございます。

予約は空きなしなのに昼を回ってもテントはポツポツ。みんな仕事が終わってくるのかな?奥の『せせらぎ3号』には季節外れの桜が咲いていました。

Coleman FIRE DISK solo +七輪フード

ファイアディスクの方は単純明快な盃型の焚き火台、何かビギナー向けみたいなレビューも見受けられますがこれがなかなか玄人向けの逸品です。薪の置き方、焚べるタイミング次第で火勢の強弱から燃焼時間のコントロールまで出来ます。今回は秋刀魚を焼くのが目的なので七輪用のフードを加えて網の高さを出してやります。

Firebox Freestyle 。今回は『湯沸かし専用』前回のキャンプでは風の影響で燃焼が促進され過ぎてストーブ本体が火だるまに、更に付属のアッシュパン(ティンケース)では灰の飛散を抑えられず辺り一面灰まみれに。今回はちょこっと工夫をしてきました。

戦闘意欲満々なカマキリも遊びに来ました。

今日は秋刀魚とピーマン、ソーセージを焼くだけ。FIRE DISK solo に七輪用フードを乗せてその上に焼き網、更にフライパン用アルミホイル。これで炭火から適当な高さを出せます。アルミホイルは例の[くっつかない]タイプ。これに適当に穴を開けて焼いた時に出る水分を下に落として水っぽくなるのを防ぎます。油も落とせます。

アタシがあれこれとテント周りを整理している間に奥さんが Firebox stove にこっそり点火(食後のコーヒーを淹れる為に細かな焚き付けを詰め込んでおいた)、何やら悪そうな笑みを浮かべながらこちらをチラチラ見ていたけど、、「あっ!」と言った時はメラメラ燃えのストーブさん。『あとで燃やしてもいいよ♪』と奥さん。トホホ、、それアタシが焚き付けに点火して一気にガァー!と燃やしてボコボコォー!とお湯沸かしたかったのに、、。火付け盗賊には参りますわ。

秋刀魚にはカボスです。大根おろしも忘れません。

うちの奥さんが水汲みついでに拾ってきた杉のペラペラ薪。これあっという間に燃え尽きてしまうのよね〜。おそらくキャンプ場で売っているやつですね。前に利用したキャンパーさんが炭捨て場に置いていったものを奥さんが拾ってきました。ノコとキレモノで半分ほどのサイズに切り割りしておきます。

キレモノは今はなきは米国のメーカー Queen の #4180GMB。タフな D2ブレードを数年がかりで研ぎ直しコンベックス気味な刃付けにしてからは無双の切れ味に。見かけは果物ナイフみたいで地味なのですが兎に角タフで良く切れます。気がつけば奥さんが慣れない手つきでクルクルフェザーの練習していました。

昼飯を食ったあと自動的におやすみモードに入った奥さんがテントに潜り込むと、アタシはのんびり秋空見上げてコーヒータイム。豆は自宅で挽いてきました。カップは KUPILKA 。湯沸かしは Firebox Freestyle とゼブラのビリーポット。このステンレス製ビリーポットは頑丈で真っ黒に焼けて煤けても自宅で簡単にツルピカに戻せます。

前回の梅雨入り前キャンプではこの Freestyle から灰が拡散してあたり一面灰だらけに。今回は以前から考えていた 同社の箱型ストーブ Firebox Scout のボトムリッドを底にはめ込み灰受けとしました。効果はバッチリ。加えて、自作のステンレス板で3箇所あるサイドフィードホールのうち風下側の一つを塞ぎました。

前回とは違ってまあまあ落ち着いた燃え方でしたよ。

ただ、撤収の際にストーブを畳もうとするとアラ?おや?畳めないではないスカ。自宅に帰ってよ〜く調べてみると折りたたみ式のパネルの一枚が熱変形していました。掃除を兼ねて分解して曲げ直し調整、何とか軽く畳めるようにしました。やっぱり FIRE BOX は G2 /5" Firebox Stove が最強ですね。

はぁー、やっぱり平日はよろしいね。静か!今日は吉野山もソロの方ばかり。皆さん思い思いのスタイルで独りの時間を過ごされていました。わが家は来週、梅雨入り前以来の一泊キャンプです。極シンプルでコンパクトなキャンプを目指したいと思います。

2022年09月23日

デイキャンプ 三瀬村

火を焚いたのはどれくらいぶりだろう?

梅雨入り前の熊本で一泊したのが最後だから、、ほぼ4ヶ月ぶりです。奥さんと二人のサンデードライブ野外ランチは梅雨の間も行っていたけれどキャンプ場を予約してまではやらなかったからホント久しぶり。今回はワケあってわが家に居候中のアタシの甥っ子も連れて行きました。

わが家のキャンプ(奥さんと二人)も始めてから早12年、アタシ自身のソロ旅を入れると20数年になります。ああだこうだとスタイルを変えながらやってきました。ソロ道具で始めた夫婦キャンプもその後のキャンプ道具のビッグバンで滅茶苦茶ゴチャゴチャの道具地獄、それから『減らせ減らせ運動』で徐々に減らして一時はホンマにシンプルなキャンプスタイルに。そこから少しずつ『遊び』を兼ねた道具が増えてゆき気がつけば焚き火地獄。そして「これではいかん!」と何度目かのスタイルチェ〜ンジ。それがこれです。

広く大きく展開せずに、車を中心にハッチを上げてタープを被せその下にテーブルと椅子、焚き火はその外側で。今回はデイだったのでテントは有りませんでしたが、夜営するならここにポップアップテントと調理用テーブルが加わるわけです。その他はナッシング!収納に使う車載ボックスも車内に収めておこうかと。

到着後にタープ、テーブル、椅子、焚き火台とテキーラテーブルをセッティング。奥さんが甥っ子と火起こししてオガ炭を熾し始めます。

目的は秋の味覚サンマ。朝ここに来る前に立ち寄ったスーパーで三匹入りがあったので迷わずそれに。

あとはアタシが前日に買って冷凍してきた北海道産のホタテと地産のアスパラをバター醤油で。

焚き火台は滞在時間の短さを考えて ファイアーディスクのソロを持って行きました。サンマのサイズにピッタンコ。

それとこんな外遊びの経験が殆どない甥っ子に任せたのが Firebox stove (5インチ・チタン)とそれに使う小薪作り。彼には食後の珈琲を淹れるという使命もありました。狂った様な今年の夏の暑さに焚き火なんぞコレッポチも考えなかったアタシですが、こうしてパチパチと爆ぜながら燃える枝木を眺めているとモクモクと湧き出てきます、、キャンプ熱。

この春に拾い集めておいた桜の落ち枝と甥っ子が苦心の末に割ってくれた小薪を焚べて一気に湯沸かしします。やっぱり Firebox stove の中でも 5" Firebox Stove は安定感抜群です。火力もスタミナも剛性も素晴らスィー!

甥っ子には前もってキレモノの扱い方を教えておきました。本来ならアックスを使ってやる薪割りを彼には敢えてバトンでさせました。理由は至極簡単。不安定な場所で初めての人間がアックスを振り上げ薪割りするなど事故の可能性があるからです。自分の足元をヒットするか、力任せに割った薪が飛ぶこともありますからね。それより初めから割る対象の薪にキレモノのブレードを当ててそれを叩く方がよほどリスクは少ないのです。バトン(バトニング)は何か流行りの様に思われがちですが、実は初めての人にも出来る簡単な薪割り術なのです。ただし、割る対象の薪をある程度の大きさ太さに選んでおいてあげる、極力安定した場所で安定した態勢で割ることを事前に教えておくことも大切です。

この日、甥っ子に使わせたのがいつもの『叩かれ先生』こと ESEE 4SS(440C)です。今となっては特別にお硬い鋼材でもない 440C をここまでタフに使える様に仕上げた ESEE に拍手喝采です。この日も甥っ子は教えられた通りにバトンを始めましたが、捻じ曲がった薪の節の部分に手こずりアタシが時折手を貸してやりました。前回のキャンプで半分の長さに切り分けていた薪を半分、そのまた半分と叩き割って Firebox stove に入るサイズにしてもらいました。勿論、割った後の後片付けや使う小薪を使いやすい様に並べておくこと、キレモノの収納まで教えて彼はそれを黙々とこなしていました。彼にとってこの様な経験は初めてだったので流石に疲れたみたいでしたが。

今回、利用させてもらった三瀬村の吉野山キャンプ場はもう何年も通い続けている場所です。近隣のおばちゃんが管理していた頃には正月キャンプで差し入れも頂いたことが何度もあります。冬には冷たくて飛び上がる覚悟で座るトイレの便座も数年前からウォームレットに。電話でしていた予約も今はネットで。少しずつ変わっていきます。この日も女子キャンプが花盛り、時代は変わります。

ponio

2022年06月01日

ゆっくり燃え Firebox Scout

こんがり焼けて男前になりましたのは FIRE BOX の超安価ブリキストーブ Firebox Scout ざんす。今回はキャンプでウッドストーブとして初の焼き入れ。下方からの吸気を抑制して火勢を抑え長く燃やすスローバーン、スローファイアーなるものを試しました。

本来は下のリッド(蓋)をそのまま被せたままにしてサイドフィードホールを塞ぎ吸気を抑制するのですが、ワタシはチョコっとズルして小さな吸気口を残しました。結果は調理をするにはちょっと火力が足りない、とうちの奥さんの評価でした。

ふむふむ、なるほど。火力が弱いね〜、、

下方からの吸気抑制で火勢は落ち着きメラメラ燃えがそれなりに続いたけど、焼き物(チヂミ)するには火力が足りず焦げ目がなかなかつきませんでした。

もともとスローバーンはじっくり火を通す調理向きなので焼き物には火力不足です。火力が弱いとなれば燃料足すのみ!ということで自宅で切り割りした小薪をガッツリ投入。暫くするとパネルから大量の炎が噴き出し奥さんも納得の火力アップ。ムムム、これじゃスローバーンじゃなくてもエエやん!

ワオ!ジュージューいうてきた!と奥さん。焼き物にスローバーンを選んだアタシのミスです。一生の不覚!(またかいな!)

ケツ論

『ゆっくりメラメラ燃え』に最適な木質燃料はズバリ!

ウッドペレットです。あれは、メラメラと長く燃えます。次回こそは、、とそれも当分お預け。わが家の場合、これから始まる梅雨の蒸し暑さと真夏の狂った暑さが鎮まるまで、つまり秋までキャンプはしません。デイキャンプくらいはするかもですが、暑い中で額に汗滲ませ焚き火を突っつくなんて絶対にしません。ほどよくクーラーの効いた静かな部屋で冷たい物ガブ飲みして腹こわして、アイス食って頭痛くなってるのがアタシの正しい夏の過ごし方なのです。

2022年05月30日

フリースタイル炎上す

燃えたー!って、ウッドストーブだから当たり前。でもこれストーブ自体が燃えてまへんか? ハイ、その通〜り。予想はしてました。FIRE BOX の新作 【FREE STYLE】です。四方を囲むパネルにはそれぞれに役目のある数多くのスロットやホールが設けられており、これをウッドストーブとして使った場合にパネルから炎が噴き出すのではないかいな?と考えておりました。結果は、ウインドスクリーン(風防)無しでは火だるま状態でした。火勢が落ち着くまではそばを離れられませんね。

かなりのもんでしょ。しかも、これまた予想通りの灰拡散。このストーブの底は網状になっており吸気と余分な灰を排出する役目があります。これが予想通り、燃焼中から結構な灰や小さな熾の落下が見られ、灰受けとなっている収納ケースに落ちては風で飛散するのです。ですから、このストーブにはウインドスクリーンが必需品です。

底網の効果で着火後の炎の立ち上がりが早いのも実感できます。が、この灰には手こずりました。焚き火シート必須のキャンプ場では注意が必要です。

こちらウインドスクリーンで囲った FREE STYLE のトライアングルトーチ。とっても大人しい燃焼でした。

トライアングルトーチに長めのオガ炭を二本入れてみましたが、殆ど効果はなかったス。

ケースを兼ねたアッシュパン(灰受け)は裏面がこの通り。草地に置けば間違いなく下草を焼いてしまうでしょう。キャンプ場でこれを使う場合は必ず金属性のテーブルが要りますね。

キャンプ撤収の朝に再びトライアングルトーチで湯を沸かす。今度は縦割りにした太い枝をギュッと押し込んで燃やしましたが沸騰に至らず。しかも、このスタイルにケトルは径が大き過ぎてかなり不安定でした。やはりこのスタイルには深型の小さなクッカーが合っているようです。

さてさて、この FIRE BOX の新作ストーブですがキャンプというシーンで実際に使ってみた結果、ワタシ的にはこれ単体では同社の G 2/5" Stove を超えられないと判断しました。しかしこのストーブの本領は2台のストーブを合体変形させることで発揮されることを忘れてはいけません。さあワタシはどうするのでしょう?改めてもう一台購入してこのストーブの本領発揮を見届けるか、それともこの小さなチタン製ウッドストーブの新たな使い道を探すか。全てはこれからザンス。

ストーブ単体でみるとやはり FIRE BOX はオリジナルの G2 /5" Stove が最高だと思いまする〜。アルコールバーナーやガスのユニットを組むにはデカすぎるけど、ウッドストーブとして使った時の『ゆとり』や『余力』、安全性は抜きに出ていると感じます。

最後に、FREE STYLE は単体なら完全ソロ向きだと思います。アルコール、ガス、どちらを組み込んでもベースとして大き過ぎず、チタン製なら重さも気になりません。一方、ウッドストーブとして考えるとやや小さく灰の問題もあります。複数で何か調理したりするならやはり二台連結がベストでしょう。アタシはデイキャンプや泊まりの際の夜や早朝のお一人様タイムにのみこれを使おうと思っとりやす。

サンデードライブ野外ランチにて Trangia のアルコールバーナーやガスバーナーを組み込んでサブ調理熱源として使いました。使い勝手は上々、問題ありません。

塞いじゃった〜。3つあるサイドフィードホールのうち2つをあり物のステンレス板と銅板で塞ぎました。と言ってもすぐに外せますが。秋のキャンプで試してみます。

ちょっと無理矢理だけど、、Trangia のガスバーナーを組み込んでみました。でも、これやる意味ってある?手間はかかるし安定良くないし、これはこれで何とか使えるということで終わりにしましょう。